Zeffirelli et Callas, hélas

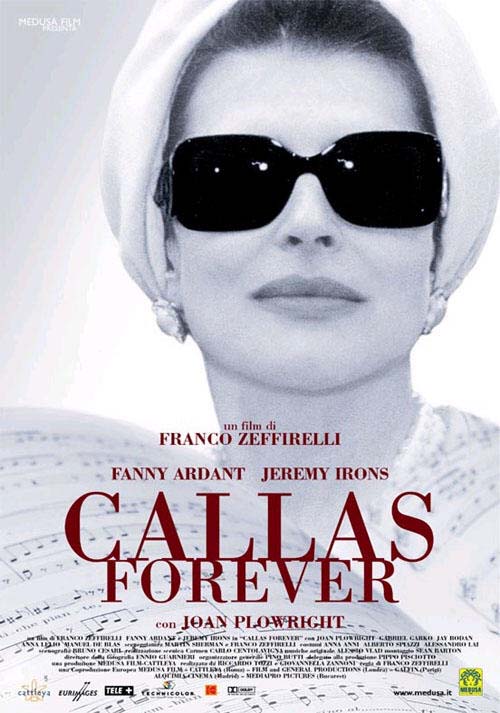

Dans un double DVD présentant les œuvres de Franco Zeffirelli, metteur en scène terriblement surévalué, on trouve sa version de Jane Eyre (avec Charlotte Gainsbourg, entre autres) et surtout Callas Forever (2001) que j’ai regardé hier soir. C’est avec Fanny Ardant en Callas et Jeremy Irons dans le rôle d’un producteur de cinéma.

On le sait, Zeffirelli a été un proche de Callas, via Luchino Visconti, dont il était l’assistant.

Le film est un peu simplet et lourdaud, mais n’est-ce pas le propre de tout ce que fait Zeffirelli, ce Visconti du pauvre ? Rien ne me plaît de ce que j’ai vu de lui, tout est toujours trop : trop kitsch, trop luxe tapageur, trop minutieux dans le détail.

Au cinéma, son Lagon bleu (The Blue Lagoon, 1980) avec Brooke Shields et Christopher Atkins en éphèbe blond, était la quintessence du mièvre. Et sa version filmée de La Traviata (1982) avec Teresa Stratas et Plácido Domingo est le comble du mauvais goût.

À l’opéra même, tant sa mise en scène de Traviata, que j’ai vue au Metropolitan – y figurait un gigantesque miroir ovale où les Violetta successives, come son mutata !, constataient les dégâts irréversibles de la maladie sur leur beauté –, que celle du Trovatore, que j’ai vue aux Arènes de Vérone, étaient clinquantes à souhait.

Dans cette biographie filmée intitulée Callas Forever, il imagine Callas un peu avant sa mort à Paris. Grâce à une astuce technique qui lui permet de jouer les grands rôles de sa carrière en play-back, avec sa voix enregistrée lors de ses quelques années de gloire vocale, La Divina fait un stupéfiant come-back, au cinéma cette fois.

On la voit dépressive, prenant des médicaments, des somnifères, écoutant seule ses propres disques avec nostalgie et désespoir, les mimant en souvenir de sa gloire passée.

On la voit regarder d’anciennes photos, en particulier celles de sa relation avec Onassis (Maria par Callas, un documentaire de Tom Volf sorti en 2018 prend exactement ce même point de vue hagiographique et caricatural).

Sans vouloir faire de la psychanalyse de bazar, il me semble, plus humainement et plus simplement, qu’au delà des excès vocaux dans lesquels elle est tombée en voulant chanter des répertoires qui, au final, ont eu raison de sa voix, une des causes principales pour lesquelles Maria Callas n’avait plus de voix en fin de carrière – on le voit dans cet horrible document sur sa tournée au Japon en 1974 avec le ténor Di Stefano –, c’est tout simplement une profonde dépression suite à sa rupture avec Onassis.

Et pas qu’une dépression liée à une déception amoureuse, mais bien une dépression en lien direct avec cet incroyable travail sur soi accompli pour qu’on l’aime enfin, pour échapper à son destin, pour devenir un personnage, pour se convertir en La Callas, la belle, la glamoureuse, la meilleure : La Divina.

Dès qu’elle a été vraiment amoureuse et heureuse avec Onassis, dès qu’elle s’est enfin sentie aimée profondément – pour elle-même et pas pour le personnage public – elle a tout laissé tomber, les exercices de chant, le travail, la discipline, tout ce qui lui avait servi de rempart, et elle a commencé à profiter de la vie.

Et quand il y a eu la rupture avec Onassis, et son mariage ultérieur avec Jacqueline Kennedy, Maria Callas est tombée dans une profonde dépression et tout a perdu son sens.

C’est que le chant, et le chant lyrique en particulier, c’est de l’énergie qui émane du centre du chanteur ou de la chanteuse.

Si on ne croit plus en rien, si plus rien n’a de sens, difficile de trouver l’énergie nécessaire pour interpréter un répertoire, pour incarner un personnage fictif par la voix comme par le geste, en particulier si l’on s’est aussi créé son propre personnage en parallèle : tout paraît vain, absurde.

On n’arrive plus à donner le change, à tricher.

C’est pour moi la vraie raison de la perte de voix de Callas. On sent bien le vide affectif qu’il y a toujours eu derrière, comme une énorme faille narcissique qui date d’une enfance misérable et sans amour, avec un père absent et une mère manipulatrice.

Le film de Zeffirelli tombe dans ce double travers de la fascination du mythe et de l’exploitation du mythe qui est la plaie de la plupart des biographies filmées, ces biopics tant à la mode aujourd’hui (Edith Piaf, Judy Garland...).

Dans celui-ci, c’est presque gênant de voir une grande actrice comme Fanny Ardant mimer, comme une petite fille devant son miroir, les gestes et les postures de la Callas et de la voir se balader en tailleur Chanel pendant tout le film (pour la touche réaliste ?).

Je trouve que ce n’est pas rendre hommage, et encore moins rendre service à un artiste que de n’aduler que ses manières, ses tics en somme, en l’occurrence les crises, les colères ou les discours un peu ampoulés d’une star comme Callas.

On peut le constater dans les multiples interviews d’elle qui circulent sur internet : les années passant, le personnage qu’elle s’est créé cède le pas à l’extraordinaire artiste qui, loin de feindre d’être ce qu’elle n’est plus, fait sa propre psychanalyse et devient ce qu’elle est profondément : touchante, fragile, intelligente, juste, lucide, franche, honnête.

On ne peut pas en dire autant de ce que fait Zeffirelli dans ce film facile et raté, qui capitalise sur le mythe et non sur la chanteuse, sur l’artiste et sur la femme.

Et puis ce mauvais goût, toujours (gros soupir).

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2018)

A découvrir aussi

- Donizetti en cadences.

- Wagner, Astérix, Tolkien, ‘Star Trek’, tout ça.

- 15 trucs in-dis-pen-sables pour futur metteur en scène d'opéra

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 113 autres membres