* Rossini for ever *

Rossini, le Raymond Queneau de la musique

Avec sa dizaine de versions, la mélodie ‘Mi lagnerò tacendo’ de Rossini, inclus dans ces drôlissimes ‘Péchés de vieillesse’, est l’exemple-type de ce qui fait de Rossini un compositeur tout à fait particulier.

Il a bien dû s’amuser à démontrer combien le texte était accessoire, et que c’était surtout la musique qui donnait la couleur du sentiment, comme au cinéma, où la même phrase, anodine selon le contexte, peut devenir sinistre, ou ironique, ou primesautière selon l’illustration sonore.

Le texte assez banal de Metastasio est le suivant :

Mi lagnerò tacendo

Della mia sorte amara

Ma ch’io non t’ami, o cara,

Non lo sperar da me

Crudel, in che t’offesi (bis)

Farmi penar così, crudel!

Je me plaindrai en silence

De mon sort amer

Mais que je ne t’aime pas,

Ô chère

Ne l’attends pas de moi

Cruelle, en quoi t’offensé-je? (bis)

Me faire souffrir ainsi, cruelle!

Si on devait transcrire les variations de Rossini par le texte, si on devait marquer par écrit ce que fait Rossini en s’amusant à y mettre tous les tons possibles, ça donnerait, pour chacune des versions sur ce même textes, des Exercices de style à la Raymond Queneau :

- Plaintif et languissant

- Menaçant

- Tragique

- Primesautier

- Rêveur

- Souriant

- Interrogatif

Etc...

Une merveille d’humour facétieux et ironique, en particulier sur un texte qui n’arrête pas de répéter en boucle et de chanter à pleine voix : « Je me plaindrai en silence » !

Sergio Belluz

(baryton)

Oksana Ivashchenko

(piano)

Enregistrement public, Cercle littéraire de Genève (2017)

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).

‘Le Barbier de Séville’ de Rossini : Beaumarchais et Pier Luigi Pizzi en bonus

Dire que Pier Luigi Pizzi est un metteur en scène et un scénographe élégant est un euphémisme : c’est un extraordinaire styliste dont on reconnait facilement la grammaire.

Pas facile de renouveler la mise en scène du ‘Barbiere di Siviglia’ de Rossini, continuellement représenté depuis sa création en 1815, et c’est ce que réussit Pizzi pour cette étonnante production proposée dans le cadre de l’édition 2018 du Rossini Opera Festival de Pesaro.

Comme Pizzi le déclarait au magazine La Freccia: « Non ci troviamo di fronte a una farsa, ma a una commedia d’intrigo. Rossini rende tutto chiaro e logico col filtro geniale della sua ironia” - “Il ne s’agit pas d’une farce, mais bien d’une comédie d'intrigue. Rossini rend tout logique et clair avec le filtre génial de son ironie. »

Pizzi et son assistant Massimo Gasparon, en effaçant tout un fatras de conventions scéniques et en épurant l’ensemble, ont redonné toute sa fraicheur à ce chef-d’oeuvre jamais démodé et toujours aussi drôle.

LA GRAMMAIRE PIZZI

Plateau sobre et dégagé, plans géométriques qui se modulent selon les scènes, éclairage qui illustre l’unité de temps théâtrale en partant d’une aube blafarde pour s’éclairer peu à peu et terminer la nuit, utilisation sophistiquée de la couleur, celles du décor, celles des costumes, de façon à ce que ce soit non seulement pertinent par rapport à l’argument – chez Pizzi, pas d’uniformes nazis ajoutés au décor hideux sous prétexte qu’un opéra parle de tyran – déplacements tenant toujours compte de la perception visuelle du spectateur...

C’est comme si Pizzi travaillait d’abord sa mise en scène sur des silhouettes à contrejour, scénographie à la fois luxueuse, ingénieuse et pratique, déplacements logiques, utilisation parfaite de l’espace.

J’ai eu plusieurs fois l’occasion de le voir à l’oeuvre : l’Opéra Bastille avait repris la scénographie qu’il avait créée pour la version Giorgio Strehler des Noces de Figaro, avec d’extraordinaires effets de perspective jouant sur un fond très clair et une sorte de couloir en bois juxtaposé et modulable.

En 2017, à Pesaro, c’était encore sa mise en scène raffinée qui illuminait, littéralement, 'La Pietra del Paragone' de Rossini, placée dans une belle villa italienne ensoleillée de style Bauhaus (avec piscine).

À nouveau, c’est toute l’intelligence, la sophistication scénique de ce grand metteur en scène de quatre-vingt-huit ans qui épate.

TOUCHE PAS À MON OUVERTURE !

D’abord, la fameuse ouverture du ‘Barbiere’ : une grande majorité de metteurs en scène, aujourd’hui, ne peut s’empêcher d’utiliser ce moment-là pour y glisser des tonnes d’informations sur leur « vision » de l’oeuvre.

Ça va, en vrac, de la mise en abyme liée à l’époque où le spectacle a été créé, avec les spectateurs de ce temps-là, et nous, regardant les spectateurs qui regardent le spectacle, ou alors le truc du personnage principal qui apparait pendant l’ouverture et se remémore ce qui va suivre en flashback cinématographique, ou encore un défilé de clowns, jongleurs, acrobates qui font leur numéro pendant l’ouverture pour dire et souligner trois fois : « Voyez, le monde est un théâtre », j’en passe.

Avec Pizzi, on revient à l’origine de l’ouverture, qui servait à la fois de signal aux spectateurs que l’opéra allait commencer, et pour préparer le terrain en leur donnant un avant-goût en forme de pot-pourri des airs qu’ils allaient pouvoir entendre, afin qu’ils attendent avec impatience que le rideau s’ouvre.

Aujourd’hui on surcharge terriblement toutes les mises en scène, on utilise la moindre note, comme s’il s’agissait soit de mâcher le travail au spectateur – qui peut, c’est un minimum, se renseigner avant et lire le synopsis, on est à l’ère d’internet, quand même – soit lui dire de manière présomptueuse : « Attends, t’as rien compris, coco, en fait, c’est plus compliqué que ça », soit, encore, occuper le spectateur à plein de trucs, dans la terreur que, superficiel, il soit incapable de fixer son attention sur l’oeuvre s’il y a le moindre temps mort...

LE ‘BARBIERE’ DE PIZZI : LUXE, COMÉDIE ET VOLUPTÉ

Pour en revenir à cette version du Barbiere par Pizzi, il épure tout, il rajeunit tout, il modernise tout et il travaille dans la profondeur de l’oeuvre elle-même plus que dans les gadgets.

La scénographie d’abord : au début du premier acte, le Comte Almaviva est amoureux de la belle Rosine, qu’il a entrevue à Madrid. Il l’a suivie à Séville et (on suppose) a loué une maison avec balcon-terrasse juste en face de la maison avec balcon-terrasse où habite Rosina : on voit les deux maisons se faire face, avec leurs grands balcons respectifs.

Le balcon de Rosina (cloîtrée par son tuteur, le barbon Bartolo) est signalé par une grande marquise abaissée et des volets fermés, et toutes les scènes de sérénades, ou de dialogues et d’airs avec Figaro se passent entre les deux maisons.

Au second acte, tout le dispositif glisse vers la gauche : la maison du Comte disparait, celle de Rosina vient se mettre à gauche et apparait alors le patio intérieur de la maison de Rosina, où vont se passer toutes les scènes entre Rosina et son tuteur, au petit déjeuner en particulier, que Rosina prend dans le patio.

À la fin du second acte, ce même patio devient alors salon intérieur par le simple fait de deux grandes parois noires qui viennent couvrir les deux côtés de la scène, encadrant ainsi, comme un cache, le salon de la maison de Rosina et Bartolo.

ENCADRÉS ET HORS CADRE

Ce dispositif permet, par moments, des scènes chantées qui « débordent » sur le fond noir des deux côtés de la scène, isolant les personnages qui, en plus, viennent aussi chanter leur peine ou leur amour sur une passerelle placée entre la fosse d’orchestre et le public – un magnifique effet scénique, expressif, raffiné et totalement logique d’un point de vue théâtral.

Les déplacements des chanteurs sont aussi réglés pour que des lignes visuelles soulignent ce qu’ils sont en train d’exprimer et leur rapport avec les autres personnages.

Les costumes aussi, jouant sur les blancs et les noirs, dialoguent avec le décor, lui-même oscillant entre le gris-perle, le blanc et le noir, que ce soit par contraste ou en jouant avec le ton sur ton. Pizzi, tout d’un coup, va ajouter des touches de couleurs (la cape rouge vif du Conte Almaviva pendant sa sérénade, la robe bleue de Rosina) qui vont ressortir magnifiquement sur cet ensemble.

LE ‘BARBIERE’, UN CONFLIT DE GÉNÉRATION ?

L’autre parti pris de l’octogénaire Pizzi dans cette production : la jeunesse !

Tous les personnages ont l’âge de leur rôle, le Conte, Rosina, Figaro sont jeunes, pleins d’énergie, de sensualité exacerbée, d’envie de s’amuser, ce qui rend l’action encore plus logique, puisque Bartolo, le vieux barbon, est effectivement une vieille barbe, tout comme Basilio, son ami.

C’est toute la révolte de la jeunesse contre les règles des parents qui apparait en filigrane.

Inutile de dire que les interprètes étaient galvanisé dans ce cadre si intelligent, que ce soit le valet du Comte, Fiorello (William Corrò, drôlissime avec ses cheveux sauvages), ou Figaro, un Davide Luciano malin et sexy qui assure dans le fameux «Figaro qua, Figaro la», et d’autant plus avec sa jeunesse, ce barbier-là se lassant très vite de tous ces raseurs, en une mise en abyme plus que facétieuse.

Le Comte (le ténor russe Maxim Mironov), avait toute la grâce élégante et un peu hautaine de l’aristocrate qui peut tout se permettre, la Rosina d’Aya Wakizono, superbe, avait tout ce qu’il fallait de caractère pour rendre crédible ce personnage qui, malgré les difficultés, ne va pas se laisser faire, ah ça non.

Quant au Bartolo du fabuleux Pietro Spagnoli, il a été travaillé sur plusieurs facettes : d’abord, dans les récitatifs, il parle avec un accent milanais, c’est à dire français. En Italie, on appelle ça la « erre moscia », le « r » grasseyé, ce qui, évidemment, donne un effet comique garanti pour un public italien plus au sud, et rappelle peut-être, aussi, la pièce originale de Beaumarchais.

Vocalises à couper le souffle, lyrisme, tendresse, magnifiques legati, sublimes portamenti, contrastes, récitatifs secs (accompagnés au clavecin) travaillés au cordeau et vivants et drôles, avec un Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dirigé de main de maître rossinien par Yves Abel ont assuré le triomphe de cette production d’anthologie.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)

‘Adina’ ou Rossini, entre recyclage et bricolage

Dans un incontro du Rossini Opera Festival édition 2018, Fabrizio Della Seta, en charge, pour la production de cette année, de l’édition d’‘Adina’, « farsa in un atto » de Rossini, nous explique que Rossini n’en est pas l’unique compositeur : tel un peintre de la Renaissance, Rossini avait des collaborateurs à qui quelquefois il confiait certaines parties de ses opéras, lui-même supervisant l’ensemble, tout en recyclant des bouts d’autres de ses oeuvres.

En l’occurrence, ‘Adina’, qui date de 1818 – cette année, à Pesaro, dans le cadre du Rossini Opera Festival, on fête les cent cinquante ans de la mort de Rossini et les deux cents ans de cette ‘Adina’ et de son opera seria ‘Ricciardo e Zoraide’ – était une commande du Théâtre Saõ Carlos de Lisbonne, où un riche commanditaire avait acheté les services du compositeur pour une soprano dont il était probablement le ‘protecteur’, comme ça se faisait alors.

On peut imaginer que Rossini, toujours entre plusieurs oeuvres à la fois, ait rempli les trous en déléguant certaines parties de l’oeuvre à ses collaborateurs, s’occupant du matériel original et d’autres parties où il recycle des extraits de son opéra Sigismondo (1814).

FAIRE RIRE, C’EST PAS DE LA TARTE (MAIS SI, QUAND MÊME)

Ce qui est extraordinaire, surtout, et qui montre bien la science théâtrale du compositeur, c’est que l’oeuvre tient la route, fonctionne, fait rire, charme, aidée en cela par la metteuse en scène Rosetta Cucchi : en guise de scénographie, elle imagine un gigantesque gâteau de mariage bleu clair qui sert aussi, avec ses parois coulissantes sur deux des étages, de chambre à coucher, tant pour l’Adina du rôle-titre que pour le Calife épris d’elle.

L’histoire, c’est une des variantes de ces turqueries dans lesquelles une femme occidentale est esclave chez le Sultan, qui tombe amoureux d’elle alors qu’elle est amoureuse d’un beau jeune homme qu’elle n’a pas revu depuis sa captivité.

Si ça vous fait penser à L’Enlèvement au sérail de Mozart ou à L’Italienne à Alger du même Rossini, c’est normal.

Évidemment, tout s’arrange.

QUAND LA FARCE EST BONNE, LA SAUCE PREND

Les chanteurs étaient jeunes, tout comme l’orchestre – l’Orchestra Sinfonica G. Rossini – dirigé parfaitement par Diego Matheuz.

Dans la distribution, le Calife de la jeune basse Vito Priante assure, tout comme l’Adina charmante, enjouée, à la technique sûre et au timbre chaud, de Lisette Oropesa, Selino, l’amant, était interprété par Levy Segkapane, tenorino par excellence et c’est la basse chaude et enjouée de Davide Giangregorio qui rendait justice à Mustafà, le jardinier du sérail.

C’est bourré de facéties et de fantaisie, c’est charmant, on rit et on se dit que Rossini a vraiment tous les talents.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)

'Ricciardo e Zoraide' de Rossini: les Croisades incitent à l'amour!

Cette année, à Pesaro, dans le cadre du trente-neuvième Rossini Opera Festival (le « ROF », pour les intimes), on fête à la fois les cent cinquante ans de la mort de Rossini à Paris, en 1868, et les deux cents ans de Ricciardo e Zoraide, un drame en deux actes, un opéra de 1818 composé par Rossini pour le Teatro San Carlo de Naples et dont le festival présente une nouvelle production.

À la première historique, c’était Isabella Colbran, la Colbran, la star de l’époque – et future épouse de Rossini – qui interprétait le rôle-titre de Zoraide.

L’histoire se passe au temps des Croisades : le roi nubien Agorante (ténor), marié à la reine Zomira (contralto), est tombé fou amoureux de sa captive, Zoraide (soprano), fille d’Ircano, un seigneur nubien rival du roi (basse).

La reine Zomira, l’épouse, est évidemment jalouse de cette Zoraide qui, elle, est secrètement amoureuse de Ricciardo (ténor) un Croisé.

C’EST COMME ‘AIDA’ MAIS ÇA FINIT BIEN

Les rapports de force ne sont pas sans rappeler Aida de Verdi (qui s’en est peut-être inspiré) : la reine jalouse fait condamner à mort sa rivale Zoraide, ainsi que ce Ricciardo venu se mettre dans la gueule du loup pour revoir sa bien-aimée...

La musique est magnifique, les pyrotechnies vocales sont à tomber de beauté et d’efficacité dramatique et c’est de nouveau fascinant de voir et d’entendre à quel point Rossini est original en tout, combien il innove techniquement à chacun de ses opéras : il avait vingt-six ans lors de la première de celui-ci, et déjà vingt-six opéras – un par année d’existence ! – à son actif, dont Tancredi et L’Italiana in Algeri (tous deux de 1813), Il Turco in Italia (1814), Il Barbiere di Siviglia (1816) et La Cenerentola (1817).

L’ouverture, la Sinfonia, contrairement à la plupart de ses opéras, commence par un tempo lent et mélancolique, avec les bois (flûtes, hautbois) qui donnent le ton, à quoi s’ajoute un effet d’écho avec un deuxième orchestre en coulisse qui répond à celui de la salle. Suivent alors, en alternance, plusieurs variations, des soli de flûte, de hautbois, de cor, sur fond de violons en arpège, comme des voix qui s’élèvent jusqu’au moment où Rossini accélère le tempo pour terminer l’ouverture en apothéose.

DE L'AIR - DES AIRS

Se succèdent ensuite toute une série d’airs virtuoses et de récitatifs accompagnés où toute l’emphase des personnages peut s’exprimer à coeur joie, à commencer par le premier air belliqueux du roi nubien Agorante, ‘Popoli della Nubia’, tout de force virile et d’agressivité vocale (magnifiquement interprété par le ténor Serguey Romanovsky), suivi par celui de sa prisonnière, la douce Zoraide, la soprano noire sud-africaine Pretty Yende, toute de majesté et de noblesse, tant dans sa tenue vocale que dans son jeu.

La jalousie meurtrière de sa rivale, la reine Zomira, est interprétée avec fougue par le contralto Victoria Yarovaya, qui sait donner à ce personnage toute la hargne passionnelle et meurtrière nécessaire, notamment dans ‘Più non sente quest’alma dolente’, un air rageur et victorieux d’une extraordinaire puissance haineuse dans des vocalises qui fouettent (musicalement) ses victimes à travers de vertigineuses vocalises parcourant tout le registre du plus grave au plus aigu.

Le personnage d’Ernesto, le conseiller de Ricciardo, le ténor Xabier Anduaga, est empreint de douceur et de profondeur, et la superstar de la soirée, le ténor Juan Diego Flórez, qui joue le jeune et beau Croisé Ricciardo du titre, interprète son ‘S’ella m’è ognor fedele’ avec toute la virtuosité et l’élégance qu’on lui connait, en dépit d’un timbre somme toute assez froid, mais qui est compensé par un jeu précis et tout ce qu’il faut de tendresse, de rallentandi aux bons moments, de contrastes de couleurs pour s’assurer un triomphe mérité, même si on sent bien que c’est la star internationale qu’on applaudit, alors que les autres ténors, et notamment le Russe Serguey Romanovsky et l’Espagnol Xabier Anduaga, ont des voix absolument extraordinaires d’ampleur et de virtuosité et des interprétations superlatives dans leur rôle respectif.

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI était dirigé de main de maestro par Giacomo Sagripanti et la mise en scène était due à Marshall Pynkoski.

CROISADES OU LAC DES CYGNES?

Justement, à propos de la mise en scène, rien ici d’inutilement extravagant ou de choquant, au contraire : l’utilisation de grandes toiles peintes en arrière-fond avec des effets de profondeurs, trois décors qui se succèdent, une tente de guerre, une muraille et la cellule d’une prison.

Les costumes, plutôt de style XVIIIe, et visuellement très étudiés dans leurs couleurs et leur symbolique – le noir pour la méchante reine, le doré pour la douce Zoraide, un gilet de faux métal à même la peau pour le beau roi nubien Agorante, dont on admire la plastique virile, l’élégance du Croisé Ricciardo, l’amant par excellence dans cette histoire – donnaient à la production son cachet de romantisme.

Toutefois, on se serait bien passé, dans les anachronismes inutiles cette fois, des différents ballets rajoutés sur les airs des choeurs : voir évoluer danseurs et danseuses classiques de style ‘Giselle’ dans cette ambiance guerrière des Croisades frise le ridicule et n’apporte pas grand-chose à l’ensemble.

TROIS TÉNORS, UNE SOPRANO, DES TAS DE POSSIBILITÉS

Ce qui m’a fasciné, c’est aussi la manière dont Rossini réussit à créer une oeuvre cohérente musicalement tout en devant composer – c’est le cas de le dire – avec trois ténors, tous des premiers rôles, et une seule basse, le père de Zoraide et rival du roi Agorante, interprété par le magnifique Nicola Ulivieri.

Cela ne gêne aucunement, parce que, loin des tenorini de ses opéras bouffes, les ténors des opere serie de Rossini n’ont rien d’éthéré ou de léger : la vocalise est affirmative, virile, variée et la virtuosité est au service de la caractérisation des personnages qui, littéralement, se gargarisent de leur importance.

De même, afin de multiplier les plaisirs et de laisser le spectateur en alerte, Rossini sait, dans sa manière de composer, et mieux que personne, créer des contrastes et varier les effets : un grand air de soliste va s’élever sur un simple fond de violons en arpèges, puis se terminer sur l’orchestre entier, ou va être entrecoupé d’interventions du choeur, les duos vont se moduler en soprano-ténor, soprano-contralto ou, dans ce cas précis, en duo ténor-ténor – Serguey Romanovsky et Juan Diego Flórez – exprimant chacun (mais en aparté) leur même passion pour la belle Zoraide en un duo d’amour si tendre qu’il en devient presque équivoque.

ENSEMBLE ET CHACUN POUR SOI

C’est d’ailleurs une des grandes spécificités techniques de l’opéra, impossible dans les autres formes artistiques, que chaque personnage puisse chanter et exprimer en parallèle, au même moment, des sentiments qui sont différents de ceux des autres protagonistes, et avec d’autres paroles, tout en restant dans l’harmonie générale.

Et puis, encore, ces extraordinaires trios, quatuors, quintettes, quelquefois a capella, comme suspendus sur le souffle entre deux scènes avec plein orchestre, tout l’art de ce compositeur qui maitrise à la perfection le contraste musical et dramatique.

Du grand art.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)

Avec 'Le Siège de Corinthe', Rossini prend de la bouteille!

« La regia è opinionabile », la mise en scène est discutable, disait diplomatiquement un spectateur juste derrière moi, pendant qu’à côté de moi un vieux monsieur à sourcils broussailleux et apparemment spécialiste de Rossini, lançait de fréquents « Mah ! » sonores qui, à l’italienne, exprimaient en une onomatopée ce qu’en français nous serions obligés de décliner en « M’enfin » « Ouais » « Bof » « Et alors ? » « Non, franchement » et j’en passe.

Il faut dire que, pour ce ‘Siège de Corinthe’ de Rossini présenté au Festival Rossini de Pesaro – cette fois dans l’Adriatic Arena, l’immense salle polyvalente à l’extérieur de la vieille ville –, la Fondation Rossini s’était offert la mise en scène du collectif catalan La Fura dels Baus, connu pour ses scénographies militantes, sanglantes, acrobatiques, bricoleuses et écologiques à la fois.

Oeuvre tout à fait représentative de la façon dont travaillaient les compositeurs du début du XIXe siècle, ‘Le Siège de Corinthe’, de Rossini, sur un livret de Luigi Balocchi et Alexandre Soumet (ce dernier aussi auteur du livret de la ‘Norma’ de Bellini) est l’adaptation en français et pour l’Opéra de Paris d’un premier opéra, Maometto II, que Rossini avait composé en italien pour le San Carlo de Naples, six ans auparavant, en 1820.

Toujours opportuniste, Rossini saisit l’occasion du siège meurtrier de Missolonghi, cette même année 1826, par les troupes turques pendant la guerre d’indépendance grecque – qui a inspiré de nombreux artistes, Delacroix, Victor Hugo ou Byron, un peu comme la guerre d’Espagne a inspiré les artistes et les écrivains du XXe – , pour recycler et actualiser la version italienne, un four en Italie, changeant le lieu de l’action, qui devient Corinthe, plus facilement identifiable comme grecque par le public, et faisant un parallèle entre la chute de Negroponte (aujourd'hui Chalcis, sur l'île d'Eubée), alors vénitienne, assiégée en 1476 par Mahomet II et cette Missolonghi de 1826 totalement détruite trois-cent cinquante ans plus tard par ces mêmes Turcs.

Comme l’Opéra français avait ses exigences scéniques, et notamment un corps de ballet qu’il fallait bien faire travailler – les petits rats avaient souvent leur riche protecteur, qui se ruinaient pour leur danseuse... –, Rossini rajoute un acte de façon à pouvoir inclure deux ballets et l’opéra devient un énorme succès partout en Europe, à tel point que Rossini va faire traduire cette même version française en italien pour une troisième version intitulée ‘L’Assedio a Corinto’ (1827).

C’est dire si l’ouvrage se prête facilement à des tas d’interprétations plus ou moins cohérentes et plus ou moins politisées renvoyant notre pauvre humanité à ses guerres constantes et à ses nombreux charniers.

Celle du talentueux collectif La Fura dels Baus ne fait pas exception, mais a su véhiculer efficacement toute une imagerie libertaire – les mots VIE et MORT projetés sur des grands panneaux entourant la scène, les portraits de sages sur de grands calicots qui descendent à certains moments sur les parois du théâtre ou sur scène, projections visuelles d’eaux calmes et d’eaux troubles, projections d’extraits de textes en anglais, russe, italien et espagnol (L'Éthique’, de Spinoza, entre autres) – qui accompagne une mise en scène et une scénographie tout à fait dans la ligne du collectif puisque la ville de Corinthe, un décor à géométrie variable selon l’action du moment, était entièrement composé d’une accumulation de grandes bouteilles en plastique vides, de celles qu’on utilise pour les distributeurs d’eaux dans les bureaux, éclairées quelques fois par en-dessous, avec les couleurs de la Grèce, ou depuis le fond pour créer, en transparence, des effets clairs-obscurs correspondant aux différents moments forts de l’opéra.

Sur ce fond semi-transparent, qui rappelle que les guerres se font aussi pour avoir accès à l’eau, les solistes et les choristes étaient habillés dans des costumes militaires stylisés et la défaite finale de Corinthe était magnifiquement symbolisée par la chute spectaculaire de toutes les bouteilles accumulées durant la représentation.

Côté direction d’acteur, La Fura dels Baus a su, avec le chef d’orchestre, travailler sur les tempi et sur les récitatifs, avec, à certains moments, presque comme au cinéma, de vrais arrêts pour marquer une émotion. Cette utilisation du silence est assez rare à l’opéra et c’est très expressif, très juste d’un point de vue dramatique.

De même, il y avait de magnifiques effets créés par la dynamique entre scène et salle à différents moments, puisque certains grands airs étaient chantés par les solistes depuis la salle, et d’autres sur une passerelle placée entre la fosse d’orchestre et la salle, une des tendances de ce trente-huitième festival Rossini de Pesaro, qu’on retrouvait aussi dans les représentations de ‘Torvaldo et Dorliska’ et de ‘La Pietra del Paragone’.

Si un certain public plus traditionnel a moins aimé – et à fait un triomphe mérité au fabuleux Roberto Abbado, le chef d’orchestre, avec force « bravo ! », tapage de pieds sur le sol et applaudissements frénétiques, histoire de bien montrer que c’était surtout la musique, la direction musicale et les solistes qu’il remerciait –, la mise en scène, bien qu’esthétiquement assez laide, a eu le mérite de conserver le côté grosse production spectaculaire de cet opéra moins connu de Rossini, lui donnant une sorte de légitimité et de ferveur politique dans la soif de justice et de liberté, le rapprochant du ‘Nabucco’ de Verdi et de son choeur des esclaves.

Petit bémol, cependant : les fameux deux ballets que Rossini avait rajoutés dans l’acte supplémentaire de la version parisienne ont été complètement ignorés et ça se remarquait. Pendant près d’une demi-heure de musique, la scène était complètement vide d’action à part le ‘Siège de Corinthe’, le très long poème de Byron, projeté sur le haut de la scène, pas forcément passionnant non plus et qu’on lisait faute de mieux... Ce qui prouve bien que cette musique avait son sens dans la dramaturgie, que cette mise en scène a complètement négligée.

Personnellement, à part la magnifique ouverture de l’opéra, un tube repris régulièrement par tous les orchestres qui se respectent, j’ai admiré, malgré leur français approximatif (mais on pouvait lire les surtitres) les deux ténors jouant respectivement Néoclès (Sergey Romanosky) et Hiéros (Carlo Cigni), la basse spectaculaire de Luca Pisaroni, qui jouait Mahomet II et sonnait comme un nouveau Samuel Ramey, et – malgré mes réticences personnelles au sujet de la production française de Rossini, qui n’est pas forcément celle que je préfère (‘Guillaume Tell’ est un peu trop long et trop pompier à mon goût) –, j’ai craqué pour le sublimissime trio « Ô Céleste Providence » et tout cet art rossinien qui décompose les mots en syllabes pour en accentuer l’émotion et la beauté : quelle incroyable inventivité ! Et quel compositeur, capable de recycler en passant un morceau de sa ‘Donna del Lago’ et l’Air du Saule de son ‘Otello’, et, capable, en parallèle, et en toute occasion, de renouveler sa grammaire tout en étant reconnaissable entre mille !

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).

Ici, Rossini

Ah, mes amis, je reviens de temps en temps sur terre pour m’amuser à cette comédie humaine que mon ami Balzac a si bien décrite et qui fait tout le charme de mes petits opéras bouffons… Je reviens de temps en temps, mais n’en reviens pas d’être encore si choyé à Pesaro, dans les Marches, en Italie, où je suis né.

On me surnomme d’ailleurs ‘il Cigno di Pesaro’, le Cygne de Pesaro.

Wagner, dont l’imposant nuage orageux s’approche de temps en temps de mon modeste nuage ouateux, me dit, impérieux, que Pesaro pour moi c’est comme Bayreuth pour lui. Il me semble qu’on s’amuse quand même plus chez moi, et il y a plus de soleil.

Il faut dire que si je suis mort dans ma bonne ville de Paris où j’ai longtemps vécu, j’ai légué mes partitions originales et ma correspondance à Pesaro, ma ville natale, tout y est exposé dans le tout nouveau Museo Nazionale Rossini, un temple rien que pour moi. Et vous pouvez aussi me rendre visite au Conservatoire qui porte mon nom, où je trône en Statue du Commandeur, et Dieu sait si j’ai été peu sévère, à part avec moi-même, et encore, pas tous les jours.

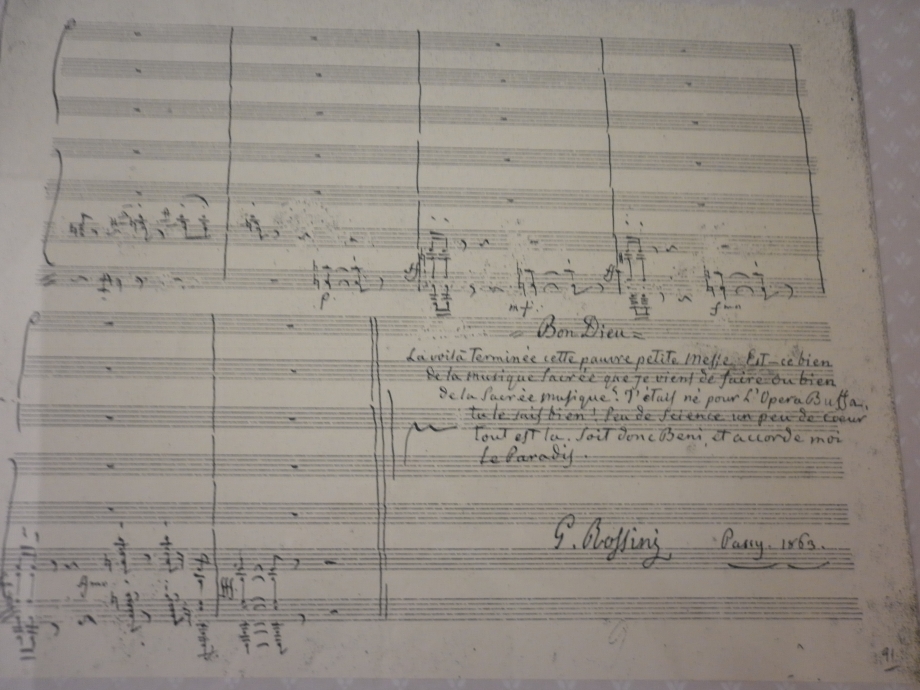

Dans mon musée, vous y trouverez, entre autres, la partition originale manuscrite de ‘La Petite Messe Solennelle’ sur laquelle j’ai écrit, avec quelques fautes, mais en français (ma deuxième langue maternelle, si j’ose dire : Paris a été une seconde mère, pour moi) :

« Bon Dieu, la voilà terminée cette pauvre petite Messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou bien de la sacrée musique ? J’étais né pour l’Opéra Buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de coeur, tout est là. Soit donc Béni et accorde-moi Le Paradis. »

À Pesaro, la Fondazione Rossini s’est donné pour but de mettre en valeur toute mon oeuvre. C’est qu’on croit souvent que je n’ai composé que le ‘Barbier de Séville’, mais je suis l’auteur orgueilleux de plus de quarante opéras composés en vingt-trois ans.

Je me suis bien reposé les quarante ans suivants.

Et comme je leur donne du travail, à ma fondation ! Ils cherchent et réunissent les multiples versions de mes oeuvres, car je changeais certains airs au gré des théâtres italiens où Domenico Barbaja, mon agent, arrivait à me caser, j’en adaptais ou en rajoutais d’autres suivant les caprices de mes interprètes et je recyclais souvent mes partitions.

Par exemple, ma célèbre ouverture du ‘Barbier de Séville’, mon opera buffa la plus connue, je l’ai d’abord écrite pour mon drame ‘Aureliano in Palmira’ et l’ai reprise aussi pour mon drame ‘Elisabetta Regina d’Inghilterra’

Ma fondation retrouve aussi des pages inédites et travaille avec de grands chefs d’orchestre sur l’interprétation de mes œuvres, dont ils établissent les versions de référence pour les éditions Ricordi et pour les enregistrements et les productions du monde entier.

A Pesaro, en cette année 2019, un an après la disparition du Maestro Zedda et de Philip Gossett, deux des fondateurs du festival, ils en étaient à la quarantième édition d’un festival qui a lieu chaque année en août et qui m’est exclusivement consacré, où chanteurs rossiniens de réputation mondiale, metteurs en scène de prestige et scénographes de talent viennent s’illustrer.

Et ils ne font pas comme ailleurs, où l’on ne joue que mon ‘Barbier’ : on y fait aussi revivre tous mes opéras comiques en un ou deux actes (‘La Cambiale di Matrimonio’, ‘L’Equivoco Stravagante’, ‘L’Inganno Felice’, ‘La Scala di Seta’, ‘La Pietra del Paragone’, ‘L’Occasione fa il Ladro’, ‘Il Signor Bruschino’, ' Adina' et tous mes grands mélodrames, ceux que j’avais écrit pour Venise, Ferrare, Milan, Rome, Bologne, Naples, au gré de mes multiples contrats, mon ‘Otello’, inspiré de Shakespeare (et selon moi moins sordide que celui de Giuseppe Verdi, qui nous casse les oreilles ici-haut avec son ‘Requiem’), ma ‘Semiramide’, inspiré de la tragédie de Voltaire...

Il y a quelques années, par exemple, ils m’ont fait l’immense plaisir de justement remonter mon ‘Aureliano in Palmira’, que j’ai composé en 1813 pour la Scala de Milan et qui a la même ouverture que le ‘Barbier de Séville’. J’ai particulièrement soigné les tendres duos entre la reine Zénobie (une soprano) et son amant, le guerrier Arsace (une mezzo-soprano).

Ils ont aussi ressorti mon ‘Armida’, composée en 1817 pour le San Carlo de Naples et inspirée de la ‘Gerusalemme Liberata’ du Tasse, Armida, ma sorcière bien-aimée, à qui je fais chanter les vocalises les plus vertigineuses, les plus virtuoses et les plus magiques, en somme.

Tullio Serafin, le chef d’orchestre, qu’il m’arrive de croiser dans mes limbes musicaux, me dit que Maria Callas, une diva du XXe siècle qu’il avait pris sous son aile, avait magnifiquement interprété, à San Remo, sous sa direction, ce rôle de sorcière amoureuse, qui, pour elle, n’était pas tout à fait une composition, d’après ce que j’ai cru comprendre.

Et puis, pour que les jeunes chanteurs qui viennent étudier mon style de chant à l’Académie Rossini puissent utiliser leur talent, leur jeunesse, leur fraîcheur et leur énergie, c’est une tradition, chaque année, pendant le festival, de remonter mon ‘Viaggio a Reims’, une pièce de circonstance que j’ai écrite en 1825 pour le couronnement de Charles X (j’ai d’ailleurs réutilisé une partie de la partition pour ‘Le Comte Ory’, un de mes opéras en français) : toute l’aristocratie européenne se rend solennellement au couronnement et tout ce beau monde se retrouve bloqué dans une auberge. Je m’amuse à les faire se rencontrer et à faire le portrait-charge de la marquise Mélibée, de la comtesse de Folleville, du cavalier Belfiore, du comte de Libenskof, de Don Profundo ou du baron de Trombonok.

Mon ami Federico Fellini (il est né à Rimini, à une demi-heure de Pesaro) me dit qu’il a fait la même chose avec ‘E la nave va’, sauf que ce n’était pas un couronnement mais un enterrement et qu’au lieu d’une auberge c’était un bateau.

Il dit que c’est un « film », je ne comprends pas bien, je suppose que c’est une sorte d’opéra moderne. Je n’ai d’ailleurs pas connu Federico de mon vivant, mais on ne se quitte plus depuis qu’on s’est rencontré à la fontaine de Trevi, à Rome, alors qu’il sortait du Purgatoire où on l’a retenu un moment parce qu’on lui reprochait un faux défilé de mode sacerdotale qui n’a pas fait rire Qui-Vous-Savez.

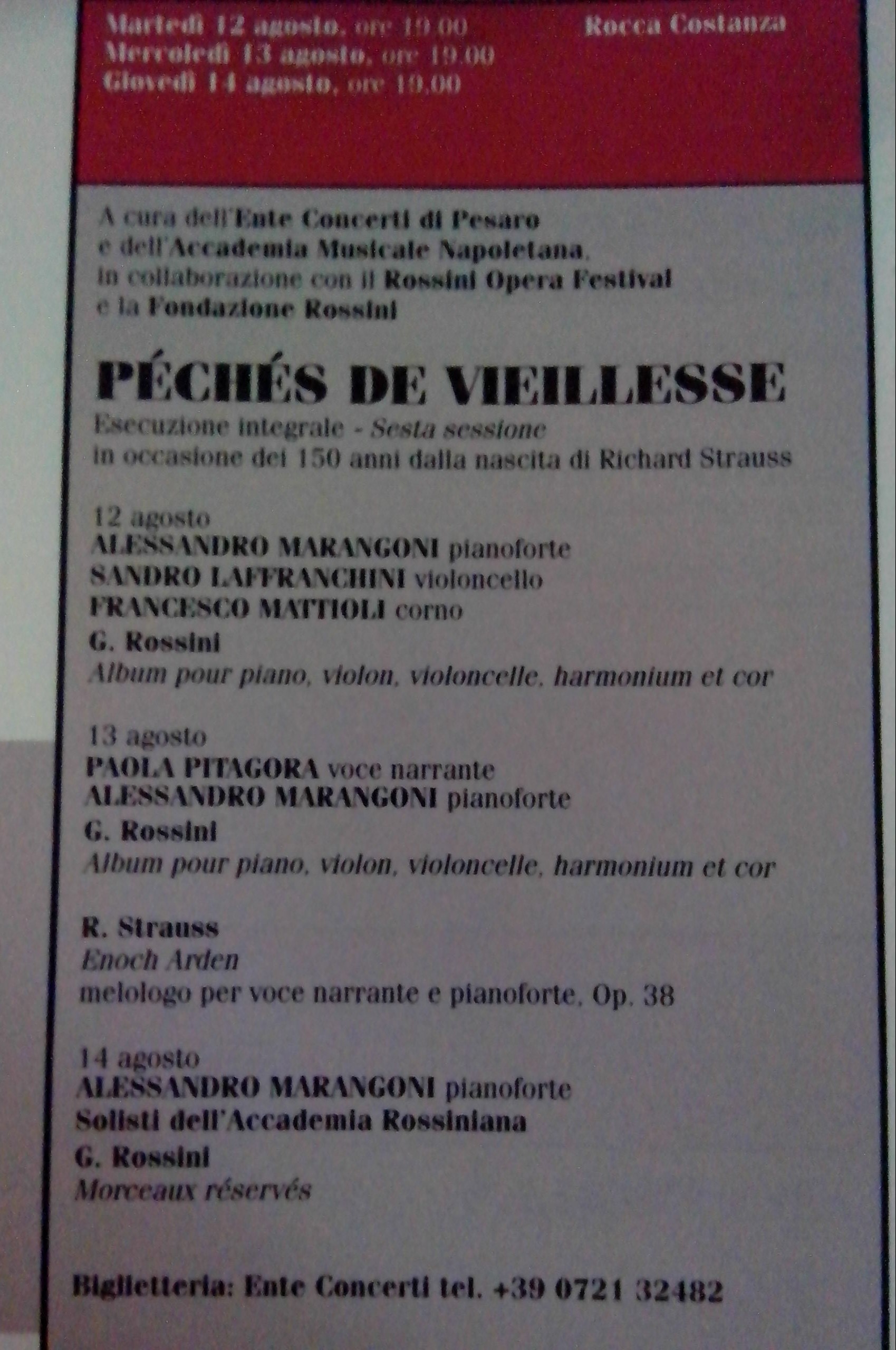

Ah ! J’oublie le meilleur : au festival de Pesaro, on pense même à présenter l’intégralité de mes facétieux ‘Péchés de vieillesse’ ou encore mes'Soirées Musicales', ces miniatures, pour voix ou pour piano seul, des petites pièces de rien du tout que j’écrivais à la va-vite sur un coin de table, pour amuser mes amis parisiens, par exemple ‘L’Amour à Pékin. Petite mélodie sur la gamme chinoise’ ou 'La Pastorella delle Alpi' (Erik Satie, que j’ai croisé l’autre jour en pleine gymnopédie, m’a dit qu’il s’en était bien inspiré).

Mes amis, mon cher public, si vous saviez comme vous faites plaisir à un Artiste qui n’imaginait pas que son œuvre pourrait lui survivre, et encore moins qu’elle plairait toujours plus de cent-cinquante ans après sa mort !

Merci de tout cœur, je vous embrasse !

Votre Gioachino (avec un seul ‘c’, j’y tiens).

P.S.

L'an passé, le Festival fêtait les 150 de ma mort à Paris. Je ne suis pas sûr que 'fêter' soit le bon terme, mais je suis quand même content parce que, pour l'occasion, ils avaient ressorti mon opéra ' Ricciardo e Zoraide', une belle histoire d'amour qui se passe pendant les Croisades (des fois je me dis: mais où est-ce qu'on allait chercher tout ça?).

Et puis, ils m'avaient fait le grand grand grand plaisir de redonner mon 'Barbier de Séville' avec un mise en scène et une scénographie de Pier Luigi Pizzi: il a tout compris, celui-là, et quelle élégance!

Et figurez-vous (je viens de l’apprendre) qu’en ce mois d'août 2019, le Rossini Opera Festival a ressorti mon tout premier opéra, 'Demetrio e Polibio', que j'ai composé autour de mes quinze ans, ça m'a fait tout drôle…

Ah ça oui, on peut le dire : je suis drôlement gâté.

©Sergio Belluz, 2018, mise à jour 2019.

Photos©Sergio Belluz, 2018

'Torvaldo e Dorliska' de Rossini ou Promenons-nous dans les bois

Je n'étais pas si bien placé que les autres années pour ce 'Torvaldo e Dorliska' de Rossini, dans le cadre du Festival Rossini de Pesaro 2017, un opéra de 1815, la même année que le ' Barbiere di Siviglia', et dont la première a aussi eu lieu à Rome.

Inspiré d'un livre, 'Lodoiska', de Francesco Gonella (1796) que Cesare Sterbini - le librettiste du 'Barbiere' - avait adapté, l'opéra est aussi un remake d'une précédente version mise en musique par Johann Simon Mayr.

Ça parle d'amour, bien sûr, et d'amours contrariées: c'est un 'opera semiseria' qui raconte l'histoire des deux amoureux du titre, menacé par le terrible Duc d'Ordow, un tyran, qui, pour conquérir Dorliska, essaie de faire tuer Torvaldo, l'emprisonne ensuite. C'est grâce à une révolte de paysans contre le duc que le couple arrive à être réuni à la fin.

La mise en scène de Mario Martone jouait habilement sur les allers-retours des protagonistes de la salle à la scène, isolant les très beaux duos d'amour en avant-scène, par exemple, sur la passerelle entre l'orchestre et le public.

L'AMOUR SE CHANTE BIEN

L'air d'entrée de Giorgio (le baryton Carlo Lepore, efficace et bon comédien), l'intendant du Duc, est un de ces grands airs d'entrée qui font un résumé presque comique des particularités du maître. La cavatine de Dorliska ('Ah, Dorliska sfortunata'...), superbement chantée par la soprano Salome Jicia est gracieuse à souhait, celle de Torvaldo (le ténor russe Dmitry Korchak), 'Fra un istante a te vicino' fait partie de ces magnifiques sérénades pour ténor rossinien "di grazia", et, dans le deuxième acte, les deux amoureux persécutés y vont de leurs deux magnifiques airs (Torvaldo: 'Dille che solo a lei...', Dorliska: 'Ferma, costante, immobile...') et de duos délicieux juste soulignés par les doux pizzicati des violons - les trios, le quatuor et le quintette vocal final sont à tomber de beauté.

Le méchant était interprété par Nicola Alaimo, une vedette du festival de Pesaro, dont le physique massif allait parfaitement à ce personnage violent et autoritaire.

C'est toujours une merveille de découvrir ces oeuvres oubliées que la Fondation Rossini de Pesaro fait revivre, travaillant sur les partitions, fournissant les parties d'orchestre, et confiant aux plus grands metteurs en scène la tâche de mettre en valeur ce répertoire extraordinaire d'un Rossini jamais à court d'idées musicales.

ROSSINI POURRAIT SE PASSER DE CHAMPIGNONS...

Pour ce qui est de la scénographie, un grand parc arborisé était figuré en arrière-plan, séparé de l'avant-scène par une grande grille fermée à clé. Sur les côtés de la scène se trouvaient des fauteuils de spectateurs, je suppose pour créer une mise en abyme (la mise en abyme est le grand poncif de la mise en scène contemporaine...). Ce n'était pas gênant, mais assez inutile, tout comme le parc forestier en arrière-scène, très détaillé (c'est tout juste si on ne voyait pas les champignons à cueillir...): l'opéra aurait tout aussi bien pu se passer de décor, les mouvements et le jeu de scène des chanteurs étaient expressifs, et la musique se suffisait à elle-même. On suit d'ailleurs très facilement la trame.

Je me trouvais au deuxième étage sur les côtés, mais j'avais une vue parfaite: je me suis mis debout sur un strapontin dans le fond de la loge et j'ai pu suivre le spectacle tout à mon aise et apprécier la beauté de ces voix rossiniennes, qu'on entend si peu ailleurs, la virtuosité et la tendresse combinées, et une tenue vocale d'une très grande élégance, que les improvisations viennent conclure comme si le souffle peu à peu atterrissait.

J'étais pour une fois surpris en bien qu'un ténor russe soit si expressif dans ce répertoire: technique parfaite, vocalises de bon goût, timbre chaud, physique avenant et jeu sobre: bravo à Dmitry Korchak.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).