* les séries *

30 Rock ou Tina Fey, serial écrivaine

Quand on parle d’écriture, on oublie qu’elle ne concerne pas seulement le roman, qui truste les prix littéraires et les médias pour des raisons commerciales mais qui n’est qu’une variante de l’écriture parmi d’autres où les chefs-d’oeuvre, petits et grands, abondent tout autant : ce qui compte, c’est le talent, quel que soit le support.

Par exemple, la publicité et ses impératifs commerciaux demandent aussi une grande virtuosité et une grande efficacité d’écriture : pour des questions de coûts, il faut faire passer le message maximum en un minimum de mots.

Sacha Guitry n’hésite d’ailleurs pas à écrire : « Dieu lui-même croit à la publicité : il a mis des cloches dans les églises. » Il parlait pour sa paroisse, si j’ose dire, car il s’est brillamment illustré dans ce domaine et les raisons alimentaires n’empêchent pas l’intelligence, l’ingéniosité, l’humour et le talent comme le démontre une publicité qu’on lui doit pour l’exquis chocolat Elesca qu’il a formulé en toutes facétieuses lettres : L.S.K.C.S.Ki.

De même, de nombreuses publicités écrites par Frédéric Beigbeder dans les années 90 restent encore dans les mémoires – plus que le reste de son oeuvre, disent les mauvaises langues – comme son fameux slogan pour une marque de soutien-gorge, où, sur de grandes affiches, le mannequin Eva Herzigova arbore le produit sans rien d’autre, regardant le passant et l’automobiliste avec la légende : « Regardez-moi dans les yeux... J’ai dit les yeux... »

ELAINE MAY ET TINA FEY

On oublie aussi que tout film et toute série télévisée sont d’abord une écriture et que leur succès doit autant à l’auteur du scénario et des répliques qu’à la manière dont le metteur en scène sait les rendre efficaces par l’image et le jeu des acteurs.

Une écriture intelligente, subtile, drôle que j’aime passionnément, c’est celle de Tina Fey, la scénariste et actrice de la brillante sitcom américaine 30 Rock (sept saisons et 138 épisodes de 2006 à 2013).

Dans un bonus de la troisième saison, que je viens de revoir, cette sitcom reçoit un énième Grammy Award et c’est Alex Baldwin, acteur génial et grand protagoniste de la série, qui est primé. Dans son petit discours de remerciements, il dit quelque chose comme : One day, people will understand that Tina Fey is the Elaine May of our days (« un jour on comprendra que Tina Fey c’est l’Elaine May de notre époque »).

Elaine May, dans les années 60-70, c’est la comédienne improvisatrice et scénariste par excellence. Elle est l’auteure, pour la scène et pour la télévision, de toute une série de sketches hilarants qu’elle a joués avec son partenaire Mike Nichols et qu’on trouve sur Youtube. C’est aussi à Elaine May qu’on doit, entre autres, la brillante adaptation - d'après la pièce originale de Jean Poiret et non d'après la version filmée avec Michel Serrault - de La Cage aux folles dans sa version américaine, The Birdcage (1996) du même Mike Nichols, avec Robin Williams et Nathan Lane.

Je me suis rappelé de cette comparaison entre Tina Fey et Elaine May à cause de trois épisodes que la scénariste Tina Fey a insérés dans la troisième saison de 30 Rock au sujet d’un des voisins d’immeuble du personnage qu’elle interprète, cette Liz Lemon, responsable d’une équipe de scénaristes infantiles dans une télévision commerciale qui part à la dérive.

SOIT BEAU MAIS TAIS-TOI

Il s’agit d’un très bel homme, gauche et timide, un peu perdu après un récent divorce et sur qui elle flashe.

Par différents stratagèmes, cette Liz Lemon parvient à le séduire, mais au fur et à mesure de leur relation se rend compte que cet homme – beau et nul en tout et convaincu d’être brillant dans tous les domaines qui vont de la gastronomie au sport – obtient facilement tout ce qu'il veut par sa seule beauté physique et un charme qui touche hommes et femmes, lui-même attribuant ses succès à son propre mérite.

À un certain moment, elle lui fait remarquer que son monde n’est pas le vrai monde, et le lui prouve au restaurant en commandant un plat un peu compliqué. La serveuse arrive, Tina Fey masque le visage de son amant avec le menu, et la serveuse lui aboie une réponse au sujet de la commande du style « mais vous croyez quoi ? Vous pensez que j’ai que ça à faire ? ».

Il y a une autre scène où ils sont au club de tennis et l’amant explique qu'il était champion de tennis à l'Université, et qu'il donne des cours à la demande, mais que pour elle il va se retenir de jouer trop fort. Ils commencent à jouer et il rate toutes les balles, mais il est si charmant dans sa nullité qu’une joueuse du court d’à côté lui demande s’il donne des cours.

Je trouve cette observation, cette description de ce type de caractère, très subtile, je ne me souviens pas d’avoir vu ça ailleurs, ni rien lu à ce sujet.

Ça m’a rappelé des gens que j’ai connus, très beaux et convaincus d’être doués en tout, affirmant dominer plusieurs langues, et notamment l’anglais, par exemple. Et puis au final, on s’aperçoit que c'est bâclé, approximatif, avec des choses traduites mot à mot du français, des erreurs de syntaxes, un usage erroné des verbes et des concordances de temps, des erreurs de registres, des expressions désuètes apprises par cœur ou utilisées dans un mauvais contexte...

Et on ne dit rien parce que le charme opère si fort qu'on se dit qu'on se trompe, que c'est sûrement un mauvais jour, que ce n’est pas si important.

C’est ce que Liz Lemon tente d’expliquer à son amant qui, faisant un effort pour pouvoir rester avec elle, décide de vivre honnêtement, de ne pas prétendre être autre que ce qu’il est. Évidemment, elle le bat à plates coutures au tennis ce qu’il ne supporte pas, l’accusant de tricherie.

Inutile de dire qu’il ne tient pas une semaine et préfère revenir à ses illusions – « The Bubble », la bulle – et continuer à s’en tirer avec son charme maladroit.

Leur scène de rupture est digne d’une anthologie : on le voit lui dire adieu, il est beau et touchant dans sa veste de cuir noir. Il s'excuse pour la manière dont il l'a traitée l'autre jour au tennis, lui dit que tous deux pourraient recommencer à zéro, lui demande de partir avec lui là maintenant, sur sa toute nouvelle moto.

À ce moment-là, Liz Lemon aperçoit la moto et lui dit: « Je ne crois pas que ça va marcher ».

Il comprend, s’en va digne, noble, viril, sans se retourner, met son casque, enfourche fièrement son bolide et part en zigzaguant et en heurtant les voitures tout autour.

Brillant.

©Sergio Belluz, 2022, Le journal vagabond (2018).

Cosmos ascendant Chaos (Carl Sagan)

Passionnante, la série documentaire Cosmos du Canadien Carl Sagan – ça se prononce « Carl Seïgan » – qui prend notre réalité de haut et de l’extérieur, littéralement.

Il explique d’abord que le mot grec « cosmos » est l’opposé du mot « chaos », et signifie « vide organisé » ou quelque chose d’approchant.

C’est ensuite le prétexte à des allers-retours de notre terre à l’univers, des allers-retours philosophiques et scientifiques, la contemplation de l’immensité et de la complexité de l’univers faisant par contraste réfléchir à notre univers à nous, notre microcosme terrien.

En passant, il évoque les grandes avancées technologiques, et l’utilité des mathématiques, qui, entre autres, ont permis à des gens comme Johannes Kepler, au XVIIe, de comprendre par le calcul les rotations des planètes.

Il note aussi, par exemple, que la planète Mars, qui a la même dimension et à peu près la même gravité que la Terre, a été l’objet de bien des superstitions, notamment au sujet de ses célèbres canaux qu’on a vite mis sur le compte de Martiens dès la fin du XIXe – début du XXe.

Carl Sagan parle aussi de ces planètes qui, peut-être, ont eu un jour de l’eau et une atmosphère et qui se sont détruites quand la protection contre les rayons du soleil a disparu, un des risques de notre planète.

Il rappelle que pour l’instant notre planète est la seule habitable de l’univers.

Il relève aussi que l’astronomie et l’astrologie se sont longtemps confondues avant de se séparer.

Une manière de souligner que la science a réussi à faire disparaitre des superstitions de toutes sortes mais que malgré les connaissances actuelles – il le relève aussi – les journaux d’aujourd’hui, y compris les plus sérieux, ont des pages horoscope, une manière, selon lui, de rassurer un lectorat qui a un besoin viscéral de se trouver un lien avec les étoiles...

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2019)

Anormal comme tout le monde (Queer as folk)

Une réussite, la série américaine Queer As Folk – « anormal comme tout le monde » – dont le titre se réfère à un dicton anglais généreux et tolérant qui souligne le fait que tout le monde est anormal à un degré ou un autre, sous-entendu : Que celui qui n’a jamais péché me jette la première pierre.

Le titre de la série joue sur le double sens du terme anglais queer qui veut dire « bizarre », et qu’on a vite utilisé dans le sens péjoratif de « pédé » pour finir, en anglais contemporain et politiquement correct par l’appliquer à une sexualité « non conventionnelle » et, aujourd’hui, aux Queer Studies universitaires, aux études autour de cette notion.

Ce que j'aime dans l’adaptation américaine de Queer As Folk/Pédé comme tout le monde, cinq saisons en tout – l’original britannique était plus local, dans le sens de plus anglais, et ne comptait que deux saisons –, c'est qu’elle touche l’universel, justement, alors qu'on pourrait trop vite la confondre avec une série pour un public défini et très spécifique, disons gay urbain et gay friendly américain.

Or justement, comme ça se passe dans un milieu gay urbain, confronté à toute une série de problèmes qui touchent tout le monde – la drogue, le sida, la mort, la famille et la reconnaissance et le respect de la part de la famille de ce que l'on est réellement, la parentalité, la sexualité, la vie de couple ou le refus de la vie de couple, le mariage ou le refus du mariage, etc. –, et que ce milieu gay urbain est fait d'hommes et de femmes qui ont dû faire un chemin personnel difficile pour s’assumer, s’émanciper, pour s'affirmer dans leur réalité intime, ça touche tout le monde.

UNE SÉRIE TRÈS ÉCRITE

On y appelle un chat un chat, et une chatte une chatte.

On parle de tout directement, sans tabou, sans circonvolutions.

Et on en parle avec violence mais aussi avec nuances, les choses n'étant jamais aussi simples qu'elles le paraissent : on peut être libéré et rêver d'un modèle de couple plus traditionnel, par exemple, ou on peut avoir une éducation – un surmoi – qui prend quelquefois le dessus sur les décisions qu'on a prises.

J'aime aussi beaucoup la dynamique que le personnage insolent et drôle – presque méphistophélien – de Brian imprime au reste des personnages. C’est un personnage très bien écrit, intelligent, intègre, touchant dans son hypersensibilité, avec son côté cynique, revenu de tout et la lucidité de son regard, tant sur lui-même que sur les autres, qu'il pousse dans leurs derniers retranchements et dont il souligne les contradictions et les incohérences.

Le seul défaut que je trouve quelquefois à la série - mais c'est parce que je suis sensible à l'écriture - c'est ce côté très américain qui évoque un peu trop systématiquement les issues, comme on dit en anglais, ce côté « sensibilisation aux problèmes du monde », ce côté un peu trop didactique, un peu trop éducatif, un peu trop édifiant en somme.

Il y a beaucoup d'épisodes qui s'articulent autour d'un problème de société, ce qui permet aux scénaristes de décliner tous les cas de figure, un procédé qu'on retrouve dans le plus conventionnel Desperate Housewives, pour citer une autre série à succès.

DE LA TENDRESSE AVANT TOUTE CHOSE

Mais je crois que ce que j'aime le plus, c'est cette tendresse qu'on ressent tout le long de la série, pour tous ces personnages, en particulier à travers le narrateur, Michael, et à travers ce personnage fabuleux de la mère de Michael, l’actrice, Sharon Gless.

Elle un parcours très particulier, c’est une célèbre actrice de série télévisée, avec, dans la tradition américaine, de graves problèmes personnels qu’elle a dû surmonter. Alcoolique, elle a suivi un traitement, a fait de la rehab, une réhabilitation qui sonne comme une rédemption, dans le sens puritain du terme.

Cette dimension personnelle – et médiatisée... – lui donne un surcroît de cœur, même si Debbie, son personnage de mère d’un fils homo, est un peu trop construit c’est à dire fabriqué : perruque rousse, boucle d'oreille cheap, couleurs vulgaires, tee-shirts rigolos, leggins, perpétuel chewing-gum dans la bouche et vocabulaire ad hoc. Elle a quelque chose des cabotinages de Robert de Niro dans ses rôles parodiques de mafieux.

Je trouve les scénaristes très malins parce que pendant cinq ans on suit vraiment les destins de toute une série de personnages qui évoluent, qui grandissent.

AU NOM DE L’AMOUR

Comme toujours dans les séries américaines, on applique des recettes d’écriture efficaces : les noms des personnages sont très bien trouvés, et donnent des pistes: Michael, c'est Michael Novotny (un nom polono/ukrainien, mais on y sent aussi le côté « nouveau »), alors que sa mère, c'est Debbie Grassi (un nom italien donc catholique, et elle est à la fois enveloppée et un peu lourde, dans tous les sens du terme) et son oncle, le frère de sa mère c'est Vic (de Victor, le victorieux).

Ted Schmidt, c'est Theodore Schmidt, d'origine allemande, donc plus rigide, Brian Kinney, c'est l'Irlandais, buveur, viveur, bagarreur. Justin Taylor fleure bon les bonnes familles anglo-saxonnes, il est mûr, intelligent, responsable. Emmett Honeycutt laisse deviner le passé plus rural du personnage (il vient d'un village perdu du Kansas, je crois).

Quant au filles, Lindsay est une pure white anglo-saxon protestant (wasp) de bonne famille, un peu rigide mais aussi un peu sauvage, et Melanie Marcus est d'origine juive, plus battante, plus colérique, plus révoltée, assez proche de Brian en somme, ces deux-là se comprennent parfaitement.

Dans une vie de couple, cette série aide à saisir certains problèmes de manière plus explicite. On se retrouve dans certains épisodes et dans certains personnages, on apprend aussi pas mal de chose sur ce qui peut être gênant pour soi dans une relation amoureuse, la fiction étant une manière astucieuse de synthétiser et de mettre en lumière les moments de vie auxquels on est confronté.

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2008)

L’Amérique, son capitalisme, sa culture et Lucille Ball

On lit et on entend souvent aujourd’hui, dans les portraits et les interviews d’actrices comiques ou de comédiennes de stand-up, que, pour faire rire, elles auraient dû braver de terribles préjugés masculins, de contraignant stéréotypes esthétiques féminins qui auraient jusqu’ici empêché les comédiennes de faire rire sous peine de déplaire, de s’enlaidir, de paraître vulgaire ou trop masculine.

C’est évidemment complètement faux : tant dans l’histoire du théâtre que du cinéma, les actrices comiques ont toujours existés et ont toujours été adorées, hors de tout stéréotype, juste pour leur talent, leur manière de faire rire et le charme qui en découle.

Rien qu’en France on peut remonter à Marie-Anne Dangeville chez Destouches, Armande Béjart et la Dugazon chez Molière, par exemple. Au XIXe, Virginie Déjazet séduit tout Paris dans ses vaudevilles, tout comme Alice Ozy, au Théâtre des Variétés, Jenny Colon (le grand amour de Nerval) à l’Opéra-Comique, Armande Cassive (la première Môme Crevette chez Feydeau), la drôlissime Madame Sans-Gêne de Réjane pour Victorien Sardou, et le charme comique d’Ève Lavallière dans les comédies et les opérettes fin de siècle, tout comme, au cabaret, la séduisante verve musicale, textuelle et sexuelle d’Yvette Guilbert, que Toulouse-Lautrec a si bien peinte.

Quant au XXe siècle, Pauline Carton, tout comme Marguerite Moreno, la muse de Marcel Schwob, égaient de leur fantaisie les comédies de Sacha Guitry, et n’oublions pas Arletty et son port de reine, le charme raffiné et la diction châtiée de Sophie Desmarets, l’insolence sensuelle et hilarante de Sophie Daumier, et toute la génération de comiques qui vont d’Anne-Marie Carrière à Florence Foresti, en passant par Jacqueline Maillan, Zouc, Muriel Robin ou Shirley, avec ou sans Dino.

Je mentionne aussi, en passant, les stars comiques et sex-symbols américaines, tant à Broadway qu’à Hollywood ou à la télévision, Fanny Brice, Jean Harlow, May West, Claudette Colbert, Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Betty White, Elaine May, Barbra Streisand, Goldie Hawn, Carol Burnett ou Tina Fey pour la plus récente. Et, last but not least, Lucille Ball qui, par sa virtuosité, sa diction, son charme et son sens du comique, est devenue un cas presque à part, à la fois star absolue et phénomène sociologique.

LUCILLE BALL (1911-1989), STAR COMIQUE ABSOLUE

Aux États-Unis, depuis les années 50 et jusqu’à nos jours, la comédienne rousse flamboyante Lucille Ball, peu connue de ce côté-ci de l’Atlantique, a été et reste, dans l’imaginaire collectif américain, une icône télévisée incontournable, une institution médiatique sacrée dans laquelle se reconnaissent près de quatre générations.

Une drôle de féministe, dans tous les sens du terme, puisque sans l’avoir jamais revendiqué mais avec un flair et un sens des affaires très sûrs, cette comedienne – en anglais dans le texte, avec le sens précis d’actrice comique –, est devenue, dès les années 50, la première femme productrice de télévision avec sa compagnie Desilu, dont le nom est composé des lettres de son prénom et de celui de son mari, le musicien cubain Desi Arnaz, avec qui elle formera un célébrissime couple télévisé pendant plus de dix ans.

Desilu a été à l’origine d’innombrables sitcoms, et a aussi mis au point des procédures techniques économiques et efficaces qu’on applique encore aujourd’hui : enregistrements en studio devant un vrai public, utilisation simultanée de plusieurs caméras filmant sous divers angles qu’on travaille ensuite au montage, série de décors alignés (la chambre à coucher, le salon, etc.) qui permettent de tout tourner d’une traite.

LUCILLE BALL OU LA PETITE HISTOIRE DU SITCOM AMÉRICAIN

Pour ma part, j’écoute et réécoute avec grand plaisir My Favorite Husband (Mon mari préféré, 1948-1949) la première sitcom, radiophonique celle-là, où est apparue Lucille Ball en compagnie du comédien Richard Dennings.

C’est très drôle, très bien écrit, et Lucille Ball y est, comme toujours, une comédienne enjouée, avec ce quelque chose d’absolument charmant, enfantin, second degré et faussement naïf dans la voix.

Dans les premiers épisodes, les personnages de George et Liz Cougat, étaient encore un couple de la bonne société. Plus tard, et pour tenir compte d’un public composé de la petite classe moyenne américaine d’après-guerre, qui était en train de s’enrichir, le sitcom radiophonique a été adapté et les Cougats sont devenu les Coopers, un couple sociologiquement plus adéquat, vu le succès de la série. De surcroit, ça permettait une plus grande fantaisie d’écriture autour des lubies récurrentes et irrésistibles de la « zany » (fantasque) Mme Cooper.

LA CRÉATIVITÉ AMÉRICAINE PASSE PAR LA PUB

Très intéressante aussi, la structure de ce sitcom dans la manière de créer un produit à la fois publicitaire et culturel de qualité : c’est sur la chaine radio CBS – pas une chaîne de radio locale mais un network couvrant tout le territoire américain –, et c’est grassement financé par la gelée multicolore Jello.

Chaque épisode dure environ trente minutes. Chaque début d’épisode, un jingle chanté vante en l’épelant le nom du produit et son slogan, et à chaque moitié d’épisode, on propose une recette facile avec la gelée. Au final, on touche parfaitement un vaste public-cible familial de la lower middle class, la petite classe moyenne américaine d’après-guerre, en train de s’enrichir et de consommer à crédit.

Lucille Ball salue les auditeurs d’un jeu de mot sonore et publicitaire, « Jello, everybody ! » juste après avoir été mentionnée en tant que star du show, puis Bob LeMond, le speaker, lance la série par le slogan « George and Liz Cooper, two people who live together – and like it. » (George et Liz Cooper, deux personnes qui vivent ensemble – et aiment ça)

Il y a quelquefois une petite didascalie : «We find George and Liz at the breakfast table, Liz is trying to catch George’s attention, but he is reading the paper » (On retrouve George et Liz à la table du petit-déjeuner, Liz essaie de capter l’attention de George, qui est en train de lire le journal), et après on commence l’épisode.

LE SITCOM RADIOPHONIQUE ? UN AVATAR DU BON VIEUX VAUDEVILLE

Chaque épisode traite d’un aspect de la vie de couple, c’est à dire le reflet sociologique idéalisé et amusant d’un couple de classe moyenne américaine de cette époque-là. Il est banquier, elle est femme au foyer.

Les répliques et les chutes – les punchlines – sont très drôles, les situations aussi, et certains personnages sont absolument hilarants

Il y a une bonne, Katy, qu’on suppose dans la soixantaine et un peu délurée : c’est la complice de Liz dans ses rapports avec son mari, la bonne reprenant le rôle traditionnel de la confidente du théâtre classique.

Le petit ami de la bonne Katy est un stéréotype du nerd, du dadais timide (c’est le postier dans la série).

Le patron de George Cooper, Monsieur Rudolph Atterbury – voix de stentor grave et hautaine qui convient bien à son prétentieux prénom – et sa femme, Iris – diction ampoulée censée être snob et chic – les saluent toujours d’un condescendant « Good Morning, George boy, Good Morning, Liz girl », qu’on pourrait traduire par un amusant et paternaliste « Bonjour, mon petit George, Bonjour, ma petite Liz ».

Au fil des épisodes apparaissent ponctuellement toute une série de personnages farfelus et archétypaux, souvent interprétés par un même acteur ou une même actrice :

– le brocanteur hollandais qui prononce tout avec son gros accent batave, et notamment les « s » qui deviennent de « ch », ce qui fait qu’il parle de son « chleï » pour son traineau (« sleigh »)

– une standardiste ou une vendeuse nunuche avec l’accent de Brooklyn

– des fonctionnaires ou des policiers méticuleux

– des personnalités pontifiantes (écrivains, professeurs, metteurs en scène)

– un psychanalyste freudien forcément allemand

NAISSANCE DU SITCOM TÉLÉVISÉ

La télévision prenant son essor dans les années 50, c’est toute une production radiophonique qui passe au format visuel et s’adapte au nouveau medium.

CBS, pour sa branche télévision, décide de reprendre les scénarios radiophoniques de My Favorite Husband et de les adapter pour le petit écran, dans ce qui allait devenir le célébrissime sitcom I Love Lucy (j’ai les deux premières saisons et je reconnais les trames).

À la radio, le mari était le comédien Richard Dennings. Lucille Ball, forte de son succès radiophonique, met le pied au mur pour l’adaptation télévisée, et exige de CBS que ce soit Desi Arnaz, son mari dans la vie, qui reprenne le rôle du mari, officiellement pour qu’ils puissent être plus souvent ensemble, officieusement parce que ce musicien et percussionniste cubain était toujours en tournée avec son orchestre, avec toutes les tentations que ça suppose...

Les producteurs de CBS ne sont pas chauds au sujet d’un mari cubain pour une série si américaine, mais cèdent devant la détermination de leur star et bien leur en prend : le show devient culte dès le début, et fait école dans sa manière de filmer rapidement les épisodes avec trois sets – le salon, la chambre à coucher et la cuisine – chacun avec leur caméra respective, une idée géniale de Desi Arnaz.

LES RERUNS,

Cette série, dont les droits ont été rachetés par Desilu, la société de production créée par Desi Arnaz et Lucille Ball, fait la fortune des deux, à cause de la syndication, c’est à dire de la vente des droits à un niveau national pour tout le territoire américain : le sitcom a été constamment projeté dans les grilles de programmes partout aux États-Unis, en prime time d’abord, puis, plus tard et durant de longues années, dans les programmes de « reruns », les rediffusions pendant les heures creuses.

C’est comme ça que j’ai découvert Lucille Ball : quand j’étudiais aux États-Unis, j’adorais ces reruns, que je voyais avec plaisir entre 15.00 et 18.00, quand je rentrais de l’école, et qui m’ont permis de connaître en différé tout un pan du patrimoine télévisé américain et de ses références culturelles et humoristiques.

Pendant cette tranche horaire étaient rediffusées des séries comiques comme Mr Ed (le cheval qui parle), The Mary Tyler Moore Show, The Dick Van Dyke Show, The Carol Burnett Show, Green Acres ou The Brady Bunch Hour, sans compter, Underdog le dessin animé drôlissime et décalé avec pour héros un chien – le titre est un jeu de mot, underdog veut littéralement dire « sous-chien » mais son sens courant signifie « qui n’a pas l’avantage ».

Ce délicieux pastiche de Superman commençait avec un Snoopy à cape en train de survoler la mégalopole. Une voix off de faux commentateur d’actualité scandait : There is no need to fear, Underdog is here.

CULTURE ET FINANCEMENT

Pour en revenir à Lucille Ball, avec I Love Lucy et ses trois autres avatars (The Lucy-Desi Show, The Lucy Show, Here’s Lucy) elle a occupé les écrans et les heures de cerveau américains pendant plus de cinquante ans et ça continue.

Cette série est intéressante aussi en ce qui concerne la manière de faire de la télévision aux États-Unis : à cette époque comme aujourd’hui, on crée une série ou une sitcom pour autant qu’on trouve des sponsors, c’est à dire des financeurs. En retour, ceux-ci ont forcément un impact sur le contenu et sur la forme.

Ceci explique, par exemple, que dans les années 60, une série aussi célèbre que Bewitched (Ma sorcière bien aimée en français) ait ce côté légèrement progressiste – en faveur des Noirs, de l’intégration, des orphelins, etc. –, le show ayant été largement financé par un groupement religieux, probablement l’église presbytérienne (Agnes Moorehead, qui joue la mère sorcière de Samantha, la snobinarde Endora, était d’une famille très praticante et son père était pasteur presbytérien, justement).

C’est aussi ça, le fonctionnement et la logique de la culture américaine, en musique, au théâtre, au cinéma ou dans les médias : la culture ne dépend pas d’une subvention de l’État mais d’un financement qui est d’abord un investissement à des fins de profits de la part de grandes entreprises ou de groupes d’intérêts privés que l’État favorise par de gros avantages fiscaux.

C’est le show business dans le sens fort du terme, un secteur économique comme un autre, avec des produits culturels qui doivent rapporter à leurs sponsors, à qui on doit rendre des comptes. Ce financement, variable, dépend du box-office et des taux d’audience. On renégocie régulièrement par agents et avocats interposés, on adapte, à la hausse ou à la baisse, salaires des comédiens vedettes compris.

L’ARTISTE ET L’ARGENT : UN PACTE FAUSTIEN

Ce n’est pas toujours au détriment de la qualité, malgré les apparences.

Après tout, que le financement culturel provienne de l’entreprise privée, de richissimes mécènes aristocrates et bourgeois – sans qui aucun des grands artistes, de la Renaissance jusqu’au début du 20e siècle, n’aurait rien créé – ou encore, dans de nombreux pays, de l’État et de l’argent des contribuables, selon des critères qui vont de la propagande à la politique de prestige en passant par le copinage, c’est toujours le même pacte faustien entre un créateur dépendant des exigences et des caprices d’un commanditaire.

Le résultat final dépend d’abord et avant tout de la ténacité, de l’intelligence et du talent de chaque artiste, un état de fait que Sarah Bernhardt résumait dans sa devise personnelle : Malgré tout.

©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)

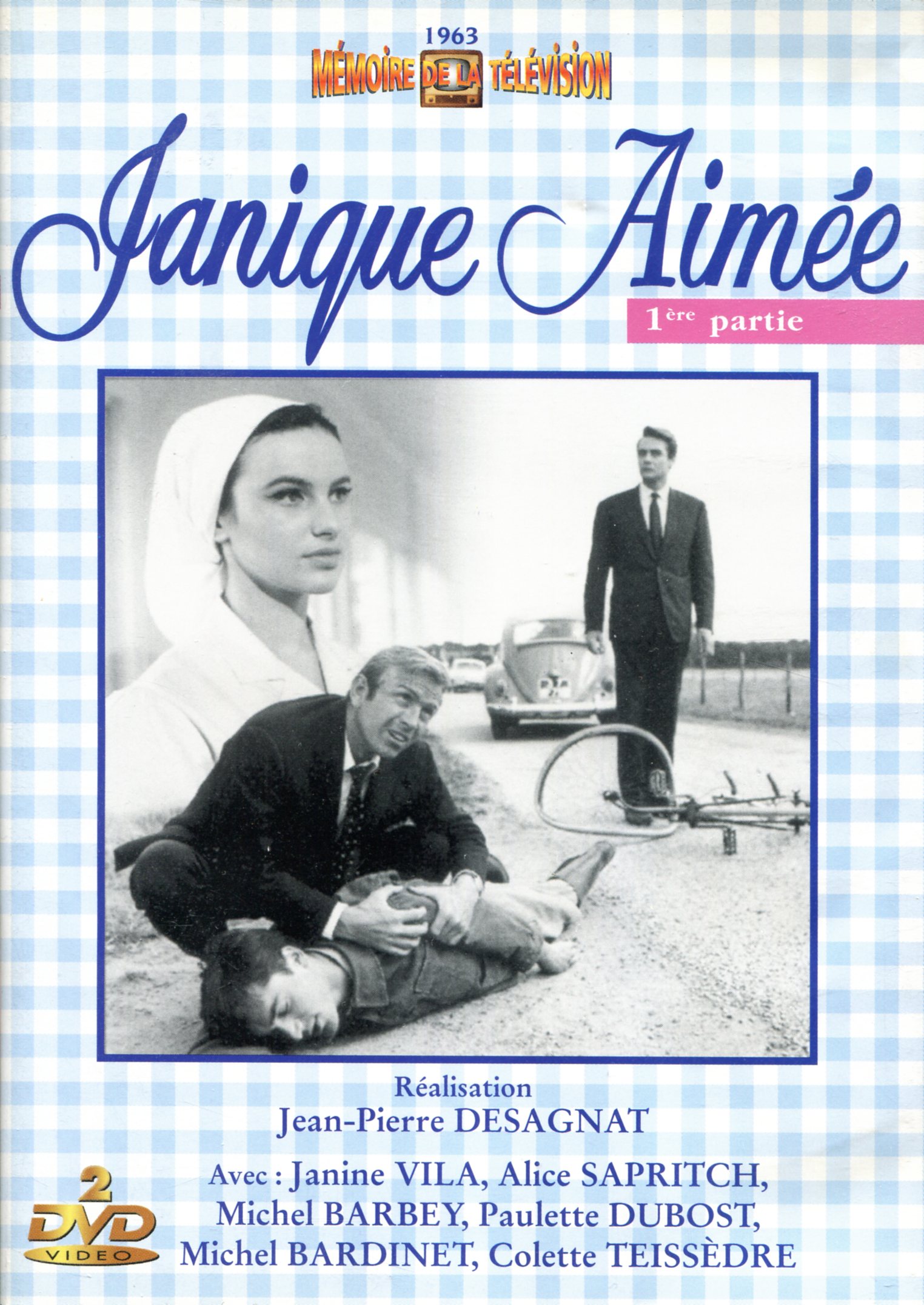

Le printemps, ma mère et ‘Janique Aimée’

Chaque arrivée du printemps me rappelle ma mère, qui fêtait son anniversaire le 21 mars.

Elle m’avait glissé, lors d’une conversation, qu’au moment de la séparation avec mon père, elle était retournée chez ma grand-mère et regardait le feuilleton français ‘Janique Aimée’ en pleurant à chaudes larmes.

Elle se moquait un peu d’elle-même en le disant.

En y repensant, elle trouvait que c’était assez mièvre.

Un feuilleton télévisé, c’est un peu comme une vieille rengaine, qui entraine, telle une madeleine proustienne, tout un ensemble de souvenirs, de moments vécus, de sentiments ressentis.

En l’occurrence, on était au début des années 60, le début des Trente Glorieuses, ce monde d’après la Seconde Guerre Mondiale qui se reconstruisait, et dans lequel la télévision a joué un rôle majeur dans la cohésion sociale et culturelle, et dans l’ouverture au monde.

Je l’ai retrouvé ce feuilleton. C’était très étrange pour moi d’y chercher ce que ma mère pouvait éprouver à ce moment difficile de sa vie, ce qu’avaient pu susciter en elle les nombreux épisodes pleins de péripéties.

C’est très bien fait et, sociologiquement, très représentatif de cette époque : Janique Gauthier est une jeune fille de bonne famille, infirmière, indépendante, qui va à son travail en Vélo Solex, son foulard sur les cheveux.

Ma mère, sur son scooter de marque ‘Lambretta’ – c’était le cousin moins cher de la célèbre ‘Vespa’ – devait s’identifier à ce modèle, elle portait aussi un foulard.

Janique Gauthier affronte les problèmes de manière résolue et franche. J’aime beaucoup cette actrice, Janine Vila, qui porte les cheveux un peu bouffis de cette époque, et les yeux maquillés en yeux de biche.

Les péripéties de l’histoire ne tiennent vraiment que parce que le personnage de Bernard – interprété par l’élégant Michel Bardinet, qui abandonne Janique Aimée en disparaissant le soir de leurs fiançailles – est falot, changeant, faible, veule même.

Tous les personnages du feuilleton sont très bien dessinés, et attachants : Paulette Dubost fait une mère fofolle et tendre à souhait, Hélène Dieudonné, Angèle dans la série, est une adorable bonne bourrue et finaude (une excellente actrice), Alice Sapritch, qui joue Mathilde, cabotine à fond en gouvernante malsaine, un personnage qui ressemble beaucoup à celui du même type dans ‘Rebecca’, le film d’Hitchcock (cette gouvernante est obsédée par la fille de l’industriel, une fille dont elle a fait son joujou, et dont elle veut venger la mort...).

Y apparaissent aussi Jacques Balutin, en photographe sympa ainsi que Marthe Villalonga, dans quelques épisodes, en infirmière jalouse et perverse.

C’est toute une France provinciale et moderne à la fois qui apparait, avec ses cancans de village, ses luttes d’influence entre « bonnes familles », ses jeunes qui s’ennuient en province et rêvent de « monter à Paris »...

Et puis, il y a le rapport, la relation curieuse – et jamais explicitée complètement – entre le fiancé fugitif, ce Bernard louvoyeur, que sa mère a couvé et surprotégé, et Dajou (un acteur excellent du nom de Michel Barbey) un ancien légionnaire, avec qui il a une forte amitié.

Aujourd’hui, avec nos critères, on dirait que le beau Bernard n’assume pas son homosexualité, qui expliquerait bien des atermoiements, et son comportement contradictoire, fils à maman, grand et élégant, à la bouche un peu serrée, à la lippe légèrement paresseuse...

J’aime aussi beaucoup « la belle Huguette », celle qui tient l’auberge du village où atterrit ce Dajou, vilain garçon qui se rachète à la fin (et a une relation affective mais pas sexuelle avec la tenancière).

La gérante de l’auberge est une superbe actrice, « Stella Dassas », un pseudonyme qui fait très vamp des années soixante, avec ce je-ne-sais-quoi dans le regard qui me fait penser à Catherine Lachens, cette autre actrice des années quatre-vingts, qui louchait un peu, qui jouait du violoncelle, et qui avait la même diction, avec un très léger chuintement charmant et les mêmes yeux écarquillés.

J’ai beaucoup aimé ce feuilleton, dont le générique me reste dans la tête et qui ressemble un peu à celui du feuilleton des années 70 Les Brigades du Tigre, avec une percussion curieuse, comme un pivert qui taperait sur du bois.

Beaucoup d’émotion en pensant à ce qui avait pu tant émouvoir ma mère, ambigüités comprises : tristesse, dépit, sentiment d’injustice, courage, envie de refaire sa vie, d’aimer et d’être aimée – comme Janique.

©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2017).

Le sitcom ou le rire sociologique

Les moments où l’on rit aux éclats sont très importants : on échappe un instant au marasme, au stress, au travail, à tout.

C’est aussi ça, le spectacle, un rêve partagé qui, un instant, réunit les gens dans une réalité, et les sort de la leur.

En ce sens, les spectacles comiques sont des remèdes qui devraient être remboursés par les assurances.

MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE (BEWITCHED)

Autour de Noël, je revois toujours avec plaisir – et émotion – les épisodes de Ma sorcière bien aimée (Bewitched, ‘ensorcelé’), que je regarde en anglais, dont je redécouvre à chaque fois l’écriture excellente, les scénarios bien travaillés, les ‘non sequiturs’ aussi, des sortes de clins d’oeil (à la mode du temps, aux clichés, aux conventions, aux expressions toutes faites).

Les dialogues sont très drôles, jouant quelquefois sur la mauvaise foi, par exemple lorsqu’il y a un problème, et que le publicitaire Darrin Stephens (on prononce « Stivense », et c’est Jean-Pierre, dans la version française) veut en parler avec Samantha qui elle, justement, essaie d’éviter d’en parler, ça donne des choses du style :

(Darrin) Sam, can we talk in the kitchen ?

(Samantha) When?

(Darrin) Now.

(Samantha) Now?

(Darrin) Yes, now.

LES COMING-OUTS FAÇON 60’S

De même, c’est une série qui regorge de coming-outs de toutes sortes, le premier secret étant que Samantha est une sorcière, et toute sa famille avec.

Quelquefois c’est pris à l’envers, par exemple, la tante Clara, qui perd un peu ses moyens en tant que sorcière. Dans un épisode, elle dit aux parents « mortels » de Darrin qu’elle est une sorcière, mais qu’elle trouve Darrin très bien en tant que mortel.

Les parents de Darrin ne s’en étonnent pas, mentionnent un membre de leur famille qui, elle, se prend pour un phare, et qui à chaque tempête monte sur le toit pour guider les marins.

Maurice, le père de Samantha, un sorcier (« a warlock » en anglais), est outré de penser que sa fille a épousé un mortel et a fait un « mariage mixte » (une terminologie qu’on utilisait alors pour les mariages entre Blancs et Noirs). Samantha lui répond que les temps changent, et que maintenant ça se fait dans les meilleures familles.

À propos des beaux parents du couple, Phyllis Stephens, la mère du mari de la sorcière, est très bien campée : dès que quelque chose la dépasse, elle prévient qu’elle va avoir « une de ses migraines ».

Dans cette série, d’ailleurs, je reconnais certaines manières de parler, les « son of a gun » de Larry Tate (en version française : Alfred Tate), le patron de Darrin, une expression qu’utilisait souvent mon père américain et qui était déjà désuète dans les années 70.

De même, Samantha utilise beaucoup d’expressions assez recherchées que j’entendais souvent dans la bouche de ma mère américaine dans les années 80.

ENDORA, UNE ICÔNE « CAMP »

Évidemment, Endora, à la fois belle-mère et sorcière, est l'icône « camp » par excellence. Agnès Moorehead, fabuleuse comédienne liée au Théâtre d’Orson Welles de Los Angeles, était aussi fille de pasteur presbytérien, et, chez elle, ce mélange de raideur et de snobisme donne quelque chose d’hilarant, accentué en anglais par son accent british très prononcé.

Sa manière de ne jamais se rappeler le nom de son gendre (qu’elle écorche en « Darwin », « Dermot », « Donald’s » et même « Dustbin », poubelle !), de s’ennuyer à tous ces trucs rasoirs de mortels (en vrac : le travail, le ménage, la cuisine) et son vocabulaire, du style « Oh darling, but this is sooo passé ! », variante « sooo bourgeois ! », sans compter les récurrents « Where did I go wrong as a mother ?» quand elle est atterrée par le fait que sa fille est en train de passer l’aspirateur...

LE BON SITCOM ? UN PORTRAIT DE SOCIÉTÉ

Et puis il y a les extraordinaires personnages secondaires, Gladys et Abner Kravitz (en français Charlotte et Albert), les voisins, un vieux couple de retraités. Mme Kravitz, perpétuellement sous calmants, sait que Samantha est une sorcière mais n’arrive jamais à convaincre son mari qui, de toutes façons ne l’écoute pas.

Larry Tate, le patron de Darrin, s’ennuie dans son ménage et rabroue régulièrement Louise, sa femme, mais sait flatter quiconque peut lui rapporter du fric.

Tout est facétieux, intelligent, fin, et reflète cette époque si optimiste.

Une sitcom, certes, mais plus qu’une sitcom : une chronique de ces années-là, brillamment écrite tout en tenant compte du public et de la censure télévisuelle – c’était très osé à l’époque de filmer un couple en train de dormir dans le même lit... –, contournant les problèmes.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2015).

Et moi je dis : qu’en dit le Jedi ?

Par fatigue, pas pu toucher à mon ordinateur ni travailler à mes différents projets, mais je me suis déjà vu une vingtaine d’épisodes de la troisième saison de ‘Star Wars – The Clone Wars’, un produit dérivé de la célèbre saga, une série développée pour la télévision.

Rien à dire, j’aime ces univers dessinés, presque psychédéliques à force de dépeindre des planètes aux formes et aux couleurs extravagantes.

En revanche, les « êtres » sont assez ridicules, on se dit toujours, à les voir, qu’il n’y a aucune raison logique à leur forme, la nature et l’écosystème étant la cause première de la forme des êtres vivants, et même des plantes, dans une sorte de logique de survie qui ajuste les formes aux nécessités.

Tous ces citoyens (de la République ou des Séparatistes) avec des têtes de poisson ou de requin-marteau, ou de tortue, ou de frelon, accoutré d’habits exotiques – d’inspiration variée, entre tenue de guerre japonaise, djellaba, robe de moine ou combinaison de cosmonaute –, sont peu crédibles et respirent tous de l’oxygène, un oxygène qu’on trouve apparemment sur toutes les planètes de la galaxie.

Les robots aussi ont des formes invraisemblables qui n’ont aucune relation avec leur fonction. Je suppose que c’est pour obtenir une certaine variété visuelle, mais c’est assez inepte, le comble étant les « droïdes » des Séparatistes, « méchants », et parlant comme des méchants, idiots en plus, ricanant, chantonnant quant ils massacrent des humains (les fameux « clones » du titre), ce qui est totalement incohérent.

Mais ces absurdités passent mieux dans une version animation de la ‘Guerre des Étoiles’ que dans les versions filmées, ça rappelle le kitsch coloré et carton-pâte de ‘Flash Gordon’ ou de ‘Dune’.

GÉOPOLITIQUE DES ÉTOILES

Et ce qui est vraiment bien, dans ‘La Guerre des Étoiles’, version film comme version animée, c’est la géopolitique, ces Séparatistes qui négocient, qui monnaient le ralliement de planètes mécontentes de la République, cette République qui tâche de se maintenir tout en n’arrivant pas à gérer certaines planètes lointaines où se planquent des corsaires ou des tueurs à gage, cette « fédération financière » qui se réclame d’une impartialité entre les deux groupes mais fait du fric avec la guerre, prêtant à l’un comme à l’autre.

C’est particulièrement intéressant dans la série animée, où l’on passe d’une planète à l’autre, où les héros connus – Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Master Yoda... –, apparaissent dans certains épisodes mais sont opportunément absents ailleurs, ce qui permet le développement d’autres lignes de scénario.

On a une plus grande vue d’ensemble de ce monde géopolitique fictif qui ressemble beaucoup au nôtre, avec ses grandes puissances, ses rapports de force (et de Force, en l’occurrence), ces courses aux armements et aux matières premières, ces guerres et ces négociations en douce, ces petits pays pris en tenaille et changeant de camp au gré des invasions ou des opportunités...

C’est assez sophistiqué sous certains aspects. Par exemple, chaque épisode est introduit par une sorte de speaker à la voix stéréotypée et à la diction désuète et c’est comme si on nous présentait à nous, spectateurs d’aujourd’hui, les grands évènements de cette Guerre des Étoiles qui se serait déroulée dans notre passé lointain en ressortant des sortes d’« Actualités » comme celles qui passaient avant le film, dans les cinémas de l’entre-deux guerre.

Personnellement, ça m’a aussi rappelé – comme quoi, il y a des constantes dans la création – les longs titres savoureux des romans-feuilletons du XIXe, qui servaient à accrocher à chaque fois le public à un nouvel épisode : « Où nos héros apprennent la vérité sur leur situation », etc.).

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)