Le Poète en tourments ou L’Orfeo Doloroso

Dans le cliché du poète médium, visionnaire et tourmenté, on pourrait citer Lord Byron, Leopardi, Heine, Nerval, Hugo ou Baudelaire, mais ce serait limiter le mythe au XIXe siècle et à un mouvement romantique qui n’a fait que reprendre et accentuer un mythe d’Orphée millénaire – un archétype, dirait Jung – qu’on retrouve jusque dans la figure littéraire du Poète, avec majuscule, intermédiaire privilégié entre le monde des vivants et l’autre monde tel que le conçoit Jean Cocteau dans sa poésie comme dans son théâtre ou ses films Orphée et Le Testament d’Orphée.

Eugène Delacroix, autoportrait présumé (1816)

C’est que le prince Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse Calliope, charme êtres et dieux par sa lyre et son chant, ce qui lui permet de pénétrer d’autres dimensions y compris celles des Enfers où il va chercher sa bien-aimée :

J’ai perdu mon Eurydice, rien n’égale mon malheur

Sort cruel ! quelle rigueur !

Rien n’égale mon malheur

Il ne parviendra pas à la ramener, toutefois, mais, dans toute sa beauté, son cri de douleur – extrait ici de l’Orphée de Glück version française – fera accéder le Poète à la notoriété, qui est l’autre nom de l’immortalité.

ORPHÉE ET LE LIED ALLEMAND

C’est un avatar de ce même Orphée-médium qu’on retrouve dans la poésie et la musique allemande, une figure exacerbée encore par le Sturm und Drang au XVIIIe – Les Souffrances du jeune Werther (1774) de Goethe ont causé bien des suicides de lecteurs à l’époque – et le Romantisme tourmenté qui lui a succédé.

D’une certaine manière, la culture germanique – à travers textes et poèmes eux-mêmes mis en musique par Schubert (1797-1828), Schumann (1810-1856), Loewe (1796-1869), Mendelssohn (1809-1847), Liszt (1811-1886) ou Meyerbeer (1791-1864) – renouvelle le mythe d’Orphée dans toute sa singularité et sa multitude, un Orphée devenu Narrateur unique d’un monde dont il absorbe et exprime la beauté tout autant que la cruauté et qui en perçoit la dimension parallèle et magique.

En double version parlée et chantée, en français et en allemand et dans ses différents formats qui vont du simple Lied à la Ballade – une sorte de conte de fée chanté – en passant par le Mélodrame allemand, précurseur du film (la musique illustre une histoire qui ne se chante pas mais se raconte), Le Poète en tourment (Sturm und Drang und Liebe) présente le portrait et le trajet de ce Narrateur depuis ses premiers émois jusqu’au terme de son existence terrestre et au-delà.

À travers les mots de Heinrich Heine (1797-1856), de Nikolas Lenau (1802-1850), de Theodor Fontane (1819-1898), de Friedrich Hebbel (1813-1863), de Charles-Hubert Millevoye (1782-1816) et d’Adolf Pratobevera von Wiesborn (1806-1875) – et, pour la partie française, dans une toute nouvelle traduction effectuée par moi-même à partir des textes originaux allemands – on accompagne le Poète dans son rêve d’une paisible harmonie près d’un Gange idéal, dans sa promenade en forêt magique, dans sa rencontre avec la Reine des Elfes, dans l’heureux destin de la Belle Hedwige, dans le destin plus tragique du Chevalier et du Moine triste, dans les éternels tourments de l’amour, dans sa lucidité à propos de sa propre mort et dans son apaisement lorsqu’enfin meurent les passions.

Avec:

Sergio Belluz (baryton-narrateur)

Ioana Primus (piano)

Prochaine présentation :

Samedi 18 juin 2022 à 15.00 à Lettres Vivantes.

Réservations : 024 491 12 89 – https://www.lettresvivantes.ch

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2022)

Le Professeur de Rougemont aux climato-sceptiques : « Jeux de nains, jeux de vilains »

« …Mesdames et Messieurs, chères confrères et sœurs, je voudrais d’abord remercier chaleureusement les organisateurs du Congrès Lausannois International sur le Changement Climatique (CLIC), de m’avoir invité en ces temps très graves de mutations accélérées dans la météo du pays, voire du monde.

Je me présente : je suis le Professeur Wilfrid-Adalbert-Stanislas-Frédéric-Alexandre de Rougemont, climatologue, ethnologue, rhumatologue et antiquaire.

Je suis l’auteur, entre autre, d’un ouvrage intitulé « Mais pourquoi ma glace pistache fond-elle aussi vite que le glacier d’Aletsch ? » qui se veut un poignant cri d’alarme international sur le plan du changement climatique, mais aussi sur le plan de la protection du secteur glacier, qui emploie non seulement une main d’œuvre qualifiée – qualifiée de compétente, en tout cas – mais qui, pour sa matière première, fait travailler les meilleurs pistachiers du monde, en particulier tout un collectif pistachier sensible aux importants enjeux actuels et qui cueille délicatement, une à une, les soirs de lune descendante exclusivement, et après incantations au chaman du coin – à ne pas confondre avec le charmant du coin, je vois déjà s’allumer quelques pupilles lubriques dans la salle – et qui cueille, disais-je, la pistache biologique nécessaire à la fabrication correcte et respectueuse de l’environnement de la glace susdite.

J’aime beaucoup la glace à la pistache.

Mesdames et Messieurs, chères confrères et sœurs, l’heure est grave : il est très clair que nous assistons aux premiers signes avant-coureurs d’un réchauffement général de la planète et d’une fonte dramatique des glaces à la pistache.

Selon mes propres expériences, il s’agit même d’un processus, oui, Mesdames et Messieurs, chers confrères et sœurs, j’ose l’affirmer, d’un processus ir-ré-ver-sible, ce dont chacun de nous a la preuve dans d’autres aspects de la vie de tous les jours, je pense en particulier à certains membres de ma famille qui, souffrant d’une pépie chronique – diagnostiquée très tôt, heureusement – se sont vus contraints, suite à l’assèchement progressif des nappes phréatiques que nous connaissons tous, de piocher désespérément dans leur réserve de Saint-Émilion premier cru à des fins thérapeutiques, en particulier tante Gertrude, que je salue au passage, et qui doit encore être en train de cuver – de couver, pardon – une pathologie qui sera de plus en plus prononcée vu les circonstances actuelles.

En ce qui me concerne, je ne donne qu’un seul exemple, pris au hasard : La Prussienne, ma propriété de famille sise à Saint-Aubin depuis trois siècles, parmi les saules pleureurs des riantes rives du Lac de Neuchâtel, ville et canton à qui la pratique du protestantisme a pourtant inculqué de longue date, dans l’ensemble de ses activités et de ses manifestations, une sobriété qu’une immigration étrangère incontrôlée n’a pas encore réussi à pervertir totalement.

Eh bien, par diverses expériences et observations dont je vous passerai les détails techniques, mais qui incluent des contrôles journaliers au moment d’arroser mes géraniums, mes rhododendrons, mes pétunias et mes mimosas, j’ai pu constater in situ de visu et à mon grand désespoir, que dans le vaste parc arborisé de ma chère Prussienne le réchauffement climatique faisait irrémédiablement fondre un à un toute une population de nains de jardin, la collection d’une vie entière consacrée à ces petits êtres joyeux et protecteurs quoique sans défonce, je veux dire sans défense, dont l’étude assidue m’avait permis d’écrire un pamphlet très remarqué en son temps intitulé « Lever le nain et dites ‘Je le jure’ ».

Alors je pose la question : que fait Amélie Poulain ? »

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2022)

De quelques (très bons) nanars français

Je viens de revoir quelques films de Gérard Pirès, réalisateur un peu oublié aujourd’hui et c’est injuste, car ce n’est pas mal du tout, même si chez lui se sent un peu trop l’influence « publicitaire » dans sa manière de filmer, ce qui rend certains passages très factices, dans le montage en particulier.

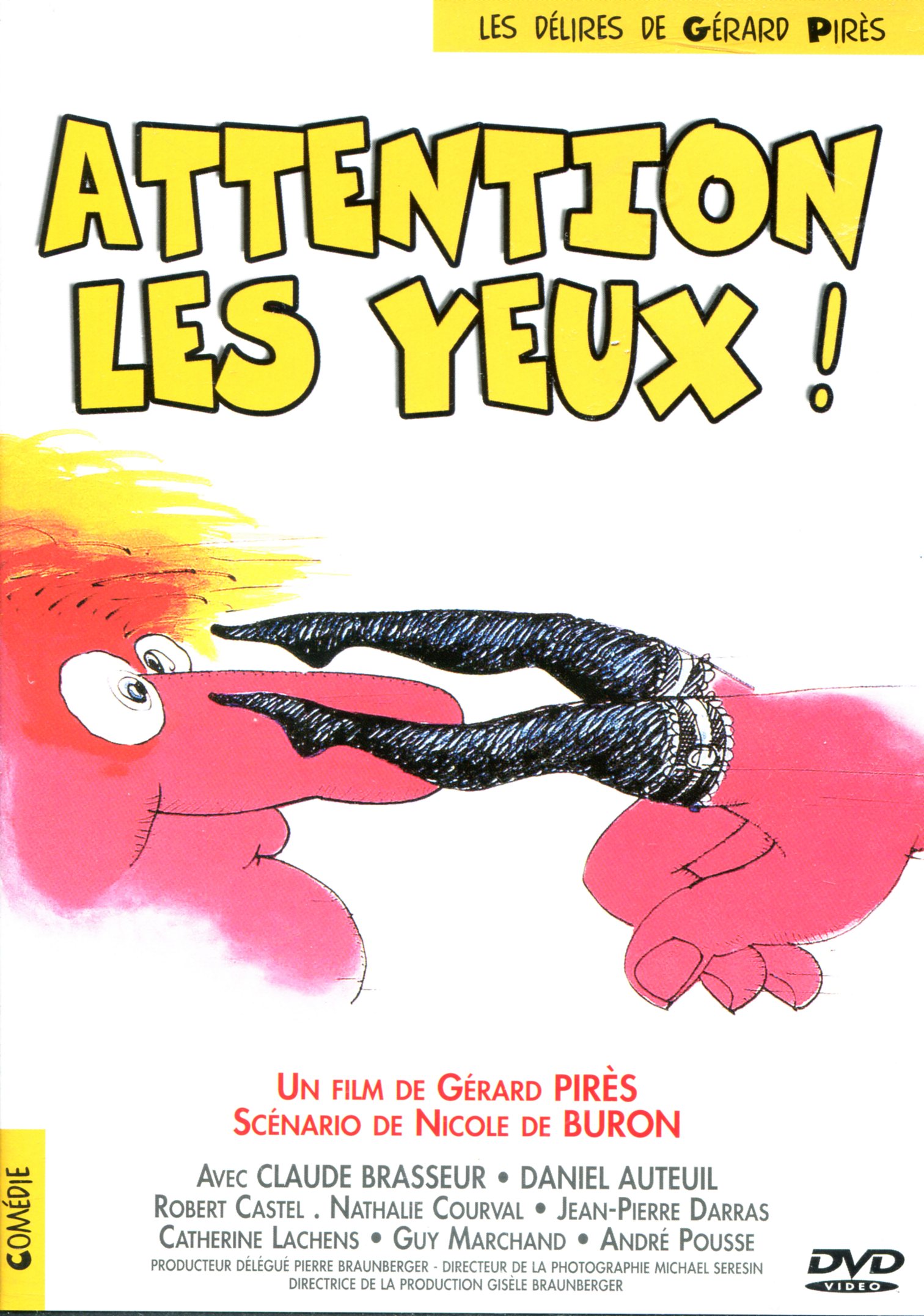

Erotissimo (1968), avec Jean Yanne et Annie Girardot, fonctionne encore très bien, tout comme Attention les yeux ! (1976) avec Claude Brasseur et Daniel Auteuil. Mais pas Fantasia chez les ploucs avec le même Jean Yanne qui, cette fois-ci, partage l’affiche avec Lino Ventura et Mireille Darc : avec le recul, c’est vraiment très sexiste et très macho dans le sens gras du terme, et l’humour du film - inspiré de The Diamond Bikini (1956) de l'Américain Charles Williams – ne fonctionne plus du tout.

Dans la foulée, j’ai visionné trois films avec l’acteur Paul Meurisse, que j’aime beaucoup, et j’ai été surpris en bien.

Le Monocle noir (1961) et Le Monocle rit jaune (1964), par exemple, sous la direction du brillant et facétieux Georges Lautner qui est aussi aux dialogues (il s’est fait connaître grâce à ce film).

Le deuxième volet (dont le titre passerait mal aujourd’hui...) se passe à Hong Kong et Macao : à part un Paul Meurisse égal à lui-même dans le côté flegmatique, il y a le rythme, le montage serré, les gags, les répliques cocasses et les bruitages incongrus qui font tout le charme et l’humour des films de Lautner, sans compter, pour rallonger un film trop court et à petit budget en utilisant des plans filmés pour les repérages – Lautner est le roi du bout de ficelle astucieux – d’étonnants passages intercalés dans l’intrigue qui, aujourd’hui, sont devenus de fascinants documentaires sur la Chine de ces années-là.

Une autre comédie-polar, L’Assassin connaît la musique (1963), du réalisateur Pierre Chenal, est un petit bijou d’humour noir – les dialogues sont de Fred Kassak, l’auteur du roman à l’origine du film – dont le personnage principal, interprété par Paul Meurisse, est un compositeur de musique classique en décalage avec le monde urbain et bruyant qui l’entoure. Afin de pouvoir terminer dans toute la quiétude requise une composition en cours, il cherche à se caser en campagne, notamment chez une jeune veuve (interprétée par Maria Schell). C’est délicieux de fantaisie.

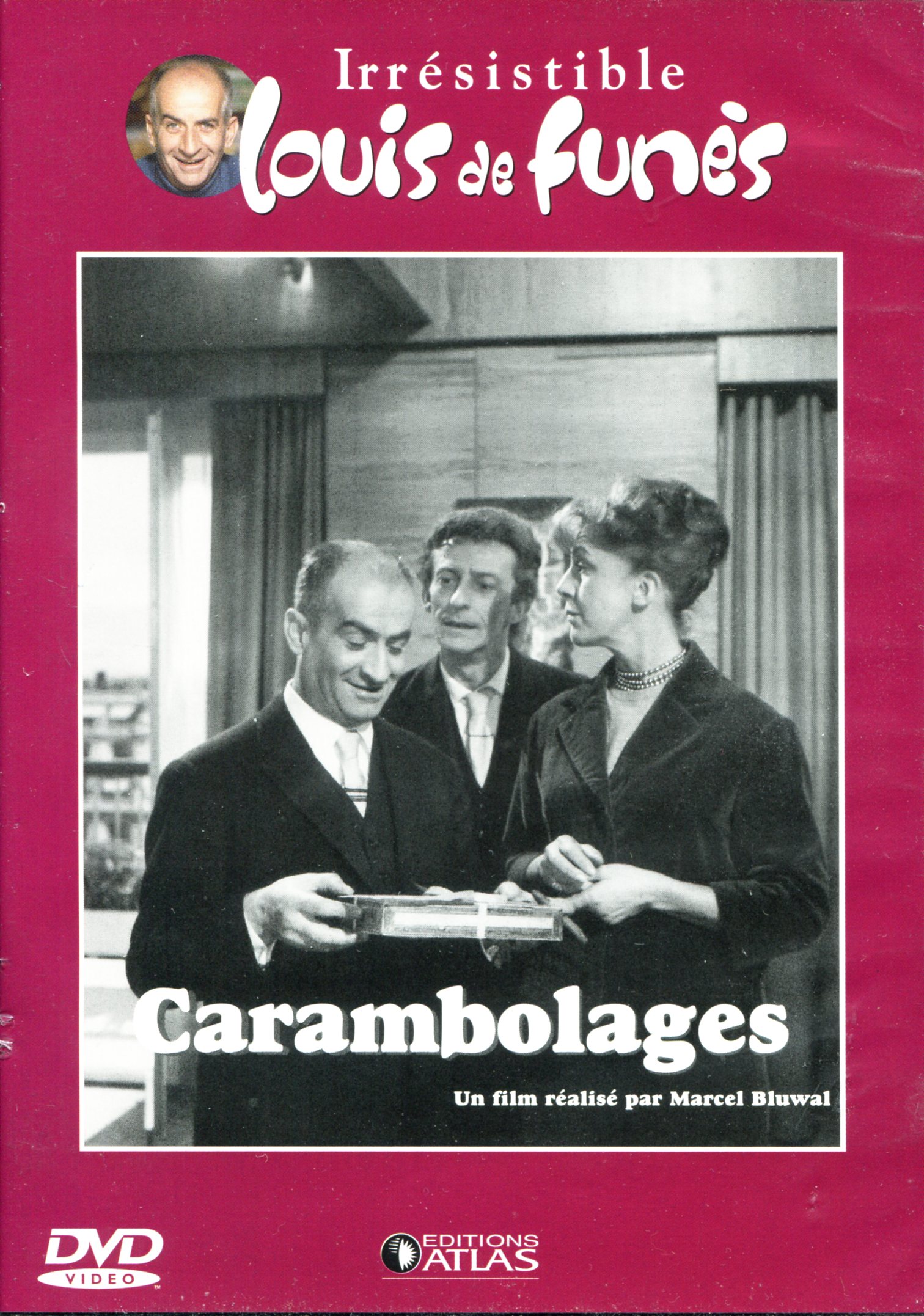

Une comédie française dans le bon sens du terme, immorale, sarcastique et bon enfant, tout comme ce génial Carambolages (1963) de Marcel Bluwal, un vrai chef-d’œuvre de film comique – Pierre Tchernia est au scénario et les dialogues sont de Michel Audiard – avec un Louis de Funès déchaîné en Président-Directeur-Général d’agence publicitaire et un Jean-Claude Brialy extraordinaire de cynisme nonchalant en jeune ambitieux obséquieux (et meurtrier) aux dents longues.

Un film introuvable, comme souvent les comédies, toujours déconsidérées à priori par une intelligentsia de la pellicule (la Nouvelle Vague et ses critiques-cinéastes féroces, dont Truffaut et Godard, sont passés par là) qui oublie que le cinéma s’est fait les dents avec l’humour – Méliès, Max Sennett, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel and Hardy... – et qu’une grande partie de ses chefs-d’œuvre absolus sont des comédies mondialement connues, celles d’Ernst Lubitsch, de Billy Wilder ou de Woody Allen, celles de Federico Fellini, de Vittorio De Sica ou d’Alberto Lattuada, comme celles de Sacha Guitry, de Georges Lautner ou de Philippe de Broca.

Ils ne savent pas ce qu’ils perdent.

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2019)

30 Rock ou Tina Fey, serial écrivaine

Quand on parle d’écriture, on oublie qu’elle ne concerne pas seulement le roman, qui truste les prix littéraires et les médias pour des raisons commerciales mais qui n’est qu’une variante de l’écriture parmi d’autres où les chefs-d’oeuvre, petits et grands, abondent tout autant : ce qui compte, c’est le talent, quel que soit le support.

Par exemple, la publicité et ses impératifs commerciaux demandent aussi une grande virtuosité et une grande efficacité d’écriture : pour des questions de coûts, il faut faire passer le message maximum en un minimum de mots.

Sacha Guitry n’hésite d’ailleurs pas à écrire : « Dieu lui-même croit à la publicité : il a mis des cloches dans les églises. » Il parlait pour sa paroisse, si j’ose dire, car il s’est brillamment illustré dans ce domaine et les raisons alimentaires n’empêchent pas l’intelligence, l’ingéniosité, l’humour et le talent comme le démontre une publicité qu’on lui doit pour l’exquis chocolat Elesca qu’il a formulé en toutes facétieuses lettres : L.S.K.C.S.Ki.

De même, de nombreuses publicités écrites par Frédéric Beigbeder dans les années 90 restent encore dans les mémoires – plus que le reste de son oeuvre, disent les mauvaises langues – comme son fameux slogan pour une marque de soutien-gorge, où, sur de grandes affiches, le mannequin Eva Herzigova arbore le produit sans rien d’autre, regardant le passant et l’automobiliste avec la légende : « Regardez-moi dans les yeux... J’ai dit les yeux... »

ELAINE MAY ET TINA FEY

On oublie aussi que tout film et toute série télévisée sont d’abord une écriture et que leur succès doit autant à l’auteur du scénario et des répliques qu’à la manière dont le metteur en scène sait les rendre efficaces par l’image et le jeu des acteurs.

Une écriture intelligente, subtile, drôle que j’aime passionnément, c’est celle de Tina Fey, la scénariste et actrice de la brillante sitcom américaine 30 Rock (sept saisons et 138 épisodes de 2006 à 2013).

Dans un bonus de la troisième saison, que je viens de revoir, cette sitcom reçoit un énième Grammy Award et c’est Alex Baldwin, acteur génial et grand protagoniste de la série, qui est primé. Dans son petit discours de remerciements, il dit quelque chose comme : One day, people will understand that Tina Fey is the Elaine May of our days (« un jour on comprendra que Tina Fey c’est l’Elaine May de notre époque »).

Elaine May, dans les années 60-70, c’est la comédienne improvisatrice et scénariste par excellence. Elle est l’auteure, pour la scène et pour la télévision, de toute une série de sketches hilarants qu’elle a joués avec son partenaire Mike Nichols et qu’on trouve sur Youtube. C’est aussi à Elaine May qu’on doit, entre autres, la brillante adaptation - d'après la pièce originale de Jean Poiret et non d'après la version filmée avec Michel Serrault - de La Cage aux folles dans sa version américaine, The Birdcage (1996) du même Mike Nichols, avec Robin Williams et Nathan Lane.

Je me suis rappelé de cette comparaison entre Tina Fey et Elaine May à cause de trois épisodes que la scénariste Tina Fey a insérés dans la troisième saison de 30 Rock au sujet d’un des voisins d’immeuble du personnage qu’elle interprète, cette Liz Lemon, responsable d’une équipe de scénaristes infantiles dans une télévision commerciale qui part à la dérive.

SOIT BEAU MAIS TAIS-TOI

Il s’agit d’un très bel homme, gauche et timide, un peu perdu après un récent divorce et sur qui elle flashe.

Par différents stratagèmes, cette Liz Lemon parvient à le séduire, mais au fur et à mesure de leur relation se rend compte que cet homme – beau et nul en tout et convaincu d’être brillant dans tous les domaines qui vont de la gastronomie au sport – obtient facilement tout ce qu'il veut par sa seule beauté physique et un charme qui touche hommes et femmes, lui-même attribuant ses succès à son propre mérite.

À un certain moment, elle lui fait remarquer que son monde n’est pas le vrai monde, et le lui prouve au restaurant en commandant un plat un peu compliqué. La serveuse arrive, Tina Fey masque le visage de son amant avec le menu, et la serveuse lui aboie une réponse au sujet de la commande du style « mais vous croyez quoi ? Vous pensez que j’ai que ça à faire ? ».

Il y a une autre scène où ils sont au club de tennis et l’amant explique qu'il était champion de tennis à l'Université, et qu'il donne des cours à la demande, mais que pour elle il va se retenir de jouer trop fort. Ils commencent à jouer et il rate toutes les balles, mais il est si charmant dans sa nullité qu’une joueuse du court d’à côté lui demande s’il donne des cours.

Je trouve cette observation, cette description de ce type de caractère, très subtile, je ne me souviens pas d’avoir vu ça ailleurs, ni rien lu à ce sujet.

Ça m’a rappelé des gens que j’ai connus, très beaux et convaincus d’être doués en tout, affirmant dominer plusieurs langues, et notamment l’anglais, par exemple. Et puis au final, on s’aperçoit que c'est bâclé, approximatif, avec des choses traduites mot à mot du français, des erreurs de syntaxes, un usage erroné des verbes et des concordances de temps, des erreurs de registres, des expressions désuètes apprises par cœur ou utilisées dans un mauvais contexte...

Et on ne dit rien parce que le charme opère si fort qu'on se dit qu'on se trompe, que c'est sûrement un mauvais jour, que ce n’est pas si important.

C’est ce que Liz Lemon tente d’expliquer à son amant qui, faisant un effort pour pouvoir rester avec elle, décide de vivre honnêtement, de ne pas prétendre être autre que ce qu’il est. Évidemment, elle le bat à plates coutures au tennis ce qu’il ne supporte pas, l’accusant de tricherie.

Inutile de dire qu’il ne tient pas une semaine et préfère revenir à ses illusions – « The Bubble », la bulle – et continuer à s’en tirer avec son charme maladroit.

Leur scène de rupture est digne d’une anthologie : on le voit lui dire adieu, il est beau et touchant dans sa veste de cuir noir. Il s'excuse pour la manière dont il l'a traitée l'autre jour au tennis, lui dit que tous deux pourraient recommencer à zéro, lui demande de partir avec lui là maintenant, sur sa toute nouvelle moto.

À ce moment-là, Liz Lemon aperçoit la moto et lui dit: « Je ne crois pas que ça va marcher ».

Il comprend, s’en va digne, noble, viril, sans se retourner, met son casque, enfourche fièrement son bolide et part en zigzaguant et en heurtant les voitures tout autour.

Brillant.

©Sergio Belluz, 2022, Le journal vagabond (2018).

Dans la revue 'Le Passe-Muraille' de Jean-Louis Kuffer

LA REVUE 'LE PASSE-MURAILLE' DE JEAN-LOUIS KUFFER

Revue des idées, des livres et des expresssions

https://www.revuelepassemuraille.ch

***

Edmund White, mémorialiste gay (11 mai 2022)

Brillant, sophistiqué, précis, tendre et drôle, Edmund White est un must pour ceux qui veulent connaitre la petite histoire, la culture et la sociologie du mouvement queer depuis les années 1960 à New York et ses rapports avec l’intelligentsia franco-américaine – White est l’un des grands biographes de Jean Genet –, mais aussi pour tout ceux qui aiment la littérature de l’intime, l’écriture au jour le jour et les confidences littéraires où se côtoient vague à l’âme et humour quelquefois tendre, quelquefois vachard, jamais méchant et toujours drôle.

https://www.revuelepassemuraille.ch/edmund-white-memorialiste-gay/

***

Luc Weibel ou les Mythologies de Genève (21 avril 2022)

C’est un portrait littéraire, érudit et passionnant de la Rome protestante que fait Luc Weibel à travers toute son œuvre, dans laquelle l’admiration, l’humour, la tendresse et quelquefois la nostalgie et la mélancolie n’entravent ni le regard lucide et cruel ni la déconstruction de toute une sociologie et de toute une mythologie sur lesquelles s’est édifiée ce concept humain, suisse et universel intitulé « Genève »

https://www.revuelepassemuraille.ch/luc-weibel-ou-les-mythologies-de-geneve/

***

Une fée qui valse avec les mots (20 juin 2021)

Dans les quelques cent-trente pièces facétieuses et virtuoses de ce recueil savoureux qu’est La Fée Valse, c’est tout l’humour, toute la fantaisie, et toute l’oreille de Jean-Louis Kuffer qui s’en donnent à cœur joie dans un livre que l’OULIPO de Raymond Queneau aurait immédiatement revendiqué comme une suite d’Exercices de style amoureux.

https://www.revuelepassemuraille.ch/une-fee-qui-valse-avec-les-mots/

***

Une Colette helvète (15 avril 2021)

Quand on rencontre un parcours sans faute et une œuvre cohérente et magnifique comme celle de Janine Massard, treize œuvres et des poussières parues de 1978 jusqu’à nos jours, on se dit que le monde est bien mal fait et que si le ghetto de la littérature prétendument ‘romande’ n’existait pas, elle aurait été reconnue depuis bien longtemps comme une grande dame de la littérature en langue française grâce à une œuvre fortement autobiographique et magnifiquement écrite qui la range dans une catégorie à part où elle peut tutoyer sans rougir la grande Colette

https://www.revuelepassemuraille.ch/une-colette-helvete/

***

Les lectures du monde (29 mars 2021)

Le Journal de Jean-Louis Kuffer: une petite merveille qui, par la grâce du style et l’intelligence du regard, restera à la fois comme la chronique fouillée, précise, d’une époque passionnante et comme le témoignage émouvant du parcours personnel d’un écrivain dont on connaît la méfiance à l’encontre des idées toutes faites ou de la critique jargonnante, dont on aime l’humour et la lucidité qui le porte à vivre chaque instant à fond et dont on savoure le style sans fioriture, net, presque sec, mais riche, subtil et virtuose, qui tient en laisse une hypersensibilité qui affleure partout.

https://www.revuelepassemuraille.ch/les-lectures-du-monde-de-jlk/

***

Des amours de fables (28 mars 2021)

Mélange de classicisme rafraîchi et de baroque parfois échevelé, Les Fables de la Fredaine oscillent entre la brièveté foudroyante et l’esquisse de conte ou l’amorce de nouvelle, en appariant nos amies les bêtes de manière souvent inattendue, voire extravagante.

https://www.revuelepassemuraille.ch/des-amours-de-fables/

***

Les livres cultes ne sont plus ce qu'ils étaient (22 mars 2021)

The Catcher In The Rye, c’était un ton neuf à l’époque, avec quelque chose d’insolent qui a tout de suite plu dans ce narrateur adolescent dont l’écriture, dans sa fausse informalité, créée par des sortes de balises lexicales placées ça et là dans la phrase – je les mets en gras – , retranscrit littérairement, en jouant sur les registres, la langue informelle, très datée, dont les collégiens américains se servaient alors pour se différencier des parents qui, de toute façon, ne les comprenaient pas. Le Mystère Salinger – pas d’interviews, pas de photos, et on ne sait pas grand-chose de lui – a fait le reste.

https://www.revuelepassemuraille.ch/les-livres-cultes-ne-sont-plus-ce-quils-etaient/

***

Journal vagabond, mode d'emploi (22 mars 2021)

Ce journal, il est vagabond, parce que, par la force des choses, par circonstances familiales, par marginalité, par contraintes matérielles, mais aussi par vocation et par plaisir, moitié-victime, moitié-complice, ma vie est une vie nomade, entre plusieurs logements, plusieurs endroits, plusieurs pays, plusieurs disciplines, plusieurs langues, plusieurs cultures.

https://www.revuelepassemuraille.ch/journal-vagabond-mode-demploi/

***

La comédie humaine selon Balzac revit dans tous nos feuilletons (17 mars 2021)

Dans l’esprit d’un Balzac féru d’inventaires, Sergio Belluz passe en revue les avatars de Paris identifié comme le cœur nucléaire de l’usine atomique du romancier, du Paris-Léviathan qui dévore ses enfants à Paris-Olympe qui consacre leurs ambitions, en passant par Paris-Babylone où tous les plaisirs engloutissent vices et vertus... (Jean-Louis Kuffer)

https://www.revuelepassemuraille.ch/11598-2/

***

Quartett de Luca Francesconi ou Les Liaisons dangereuses

Fascinant de penser que Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, un texte du XVIIIe siècle, soit toujours aussi contemporain, il n’y a qu’à voir le nombre d’adaptations cinématographiques.

Ça n’a pas vieilli, et ça fascine encore par ses perversités au pluriel, la première étant celle de ses deux protagonistes qui prennent plaisir à avilir les êtres purs, la seconde par le texte lui-même, censé être moralisateur, et donnant à voir dans toute leur splendeur ces jeux de dupes.

C’est ce que je me disais l’autre soir en allant voir au Gran Teatre del Liceu de Barcelone l’opéra Quartett, en un acte, du compositeur milanais Luca Francesconi (né en 1956), qui a été, entre autres, assistant du grand Luciano Berio mais a aussi fait ses classes dans le jazz.

Luca Francesconi est également l’auteur du livret (en anglais) basé sur la pièce du dramaturge allemand Heiner Müller qui lui-même s’est inspiré des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos dont il crée ce qu’au cinéma on appellerait une sequel, une suite, c’est dire si ce ne sont pas les effets de miroir qui manquent pour cet opéra magnifique créé en 2011 à la Scala de Milan.

La pièce de Heiner Müller et l’opéra de Luca Francesconi se concentrent sur les deux personnages principaux, Valmont et Mme de Merteuil, qui jouent, ou rejouent les conquêtes de Valmont – Sophie de Vollanges et Mme de Tourtel – comme s’il s’agissait de jeux de rôles, comme si ces deux personnages, aujourd’hui vieillis, revivaient aussi leur passé, ou, peut-être, se rejouaient leurs fantasmes respectifs, s’interrogeaient sur leur relation et sur leurs rôles respectifs dans cette relation.

La très belle scénographie d’Alex Ollé (Fura dels Baus) comprenait une chambre figurée par un cadre au milieu de la scène, et comme tenu par des cordes. Autour de ce cadre, des projections (de nuages qui passent, de murs qui s’écroulent, de ciels étoilés, en relation avec un passage de l’œuvre).

Superbe début avec Mme de Merteuil seule, se masturbant en pensant et en s’adressant à Valmont. Elle est en robe rouge écarlate, elle parle seule, puis, autour d’elle, des projections de nuages qui passent, puis une maquette de ville, puis un immeuble, puis une chambre de l’immeuble, avec, projetée en surimpression et en transparence, la chanteuse, comme si elle était à sa fenêtre.

Cet opéra pour deux personnages, Valmont (baryton) et Merteuil (soprano) comprend aussi des passages qui jouent sur les ambigüités sexuelles et l’inversion des rôles tant dans le jeu des chanteurs que dans la musique elle-même (le baryton chante quelquefois en fausset, comme s’il contrefaisait des personnages de femmes, ses anciennes conquêtes).

À un certain moment, les deux partners in crime se regardent et on a droit, visuellement, à une superbe mise en abyme par le biais d’un film en gros plan projeté derrière le cube où ces mêmes deux protagonistes se regardent sur scène, dans leur petite cage.

La fin est spectaculaire après la mort de Valmont, empoisonné par un verre de vin, lorsque Mme de Merteuil ôte le capitonnage du cube, qui dévoile des bibliothèques qu’elle vide de rage et de désespoir, comme pour dire que toutes ces turpitudes ne sont que verbales – Words ! Words ! Words ! comme crie Shakespeare.

On s’y dévêt, on baise sur scène, on se bat sans cesse dans une partition qui mêle instruments acoustiques et enregistrements électroniques des voix des protagonistes, et c’est magnifique, lyrique et cru tout à la fois, comme un Benjamin Britten qui se serait lâché.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).

Jean Genet et la censure

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt le troisième volet d’une série radiophonique sur Jean Genet.

Il s’agissait, cette fois-ci, d’une nouvelle biographie de Genet par un historien qui, en travaillant sur Genet enfant, abandonné à l’assistance publique, a eu accès au dossier du futur écrivain.

Il a constaté que Genet a bien été sans famille : il n’a pas connu son père, et sa mère, qui l’a placé à l’assistance, est morte deux ans après, je crois. Genet n’a jamais su qu’il avait un frère, lui aussi placé à l’assistance.

Mais l’historien insistait aussi sur le fait que Genet n’aurait pas eu l’enfance maltraitée qu’on lui a ensuite collé sur le dos.

Il a été recueilli dans une bonne famille, a été brillant à l’école primaire et à obtenu son Certificat d’étude.

Cet historien a aussi relevé les « sympathies nazies » de Genet, et c’était assez étonnant d’entendre le présentateur – très compétent, fin lecteur, bon critique – exprimer ses fortes réticences quant à la pertinence de relever des allusions à une possible « sympathie nazie » dans des romans qui, par définition, ne sont que des fictions, et à l’opportunité de faire de ces allusions des convictions personnelles de l’auteur.

Un autre intervenant sur ce sujet n’était pas d’accord non plus, et, dans un sens plus large, s’inquiétait – à juste titre, hélas – de ce qu’aujourd’hui on juge de la littérature sur un plan moral plutôt qu’esthétique.

Cette émission rediffusée était de 2006, je crois, et depuis cette tendance s’est confirmée, malheureusement.

On en arrive presque à cette forme absolue de censure stalinienne qui obligeait à faire de toute expression artistique un véhicule moral pour un communisme censé représenter le bonheur du citoyen soviétique...

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2020)