* au théâtre *

Dürrenmatt sans feuilles mortes ou le retour aux voluptés textuelles

Que Friedrich Dürrenmatt soit, avec Max Frisch, un des très grands écrivains suisses et un magnifique dramaturge se vérifie à chaque fois qu’une de ses œuvres fait l’objet d’une republication ou d’une nouvelle mise en scène.

Il y a quelques années, à Barcelone et en catalan, j’avais eu le plaisir de découvrir son étonnant Frank V, opéra d'une banque privée (Frank der Fünfte, 1959)...., une comédie musicale grinçante qui se passe dans les milieux bancaires suisses.

C'est tout récemment, que j’ai eu le plaisir de revenir encore une fois à Dürrenmatt pour une pièce que je ne connaissais pas, présentée à la Salle Jean-Jacques Gautier, gérée par la Mairie de Chêne-Bougeries.

La salle est une sorte d’espace polyvalent à l’acoustique ingrate, mais j’ai beaucoup aimé Une soirée en automne (Abendstunde im Spätherbst dans l'original), une pièce radiophonique de 1957 que Dürrenmatt a retravaillée pour la scène (le maître était coutumier du recyclage rentable).

Le sujet ? Un célèbre auteur de romans policiers reçoit la visite surprise d’un admirateur qui s’avère être un détective privé, et c’est tout un jeu du chat et de la souris qui se développe en d’extraordinaires dialogues théâtraux, cyniques, mordants, efficaces, la spécialité du grand Friedrich.

L’intrigue est maline, presque pirandellienne dans sa façon de questionner ce qu’est la réalité et la fiction, tout en usant des ficelles policières et macabres qui la rattachent à certains récits de Poe.

Beaucoup aimé aussi la mise en scène, toute simple, qui, d’une certaine manière, retrouvait la dynamique de la pièce radiophonique grâce à des intermèdes musicaux (joués par la pianiste Irina Chkourindina) intégrés dans l’action.

Côté comédiens, Alain Carré est un écrivain vaniteux, arrogant, cynique, roublard à souhait et Aïssa Derrouaz, son interlocuteur, possède toute la (fausse) humilité qui sied à un admirateur intéressé...

Il y avait aussi cette émotion de voir et d’entendre à nouveau une pièce en public, un public masqué par la force des choses, mais ému de revenir à cette forme littéraire si humaine, ce théâtre qui, par des artifices vocaux – tout comme à l’opéra – réussit à créer une réalité à la fois différente et profondément humaine, grâce à cette dynamique unique qui se développe entre le spectateur qui veut qu’on lui raconte une histoire et le comédien ou le chanteur qui, par son art, parle à ce même public.

Un effet de miroir, bien évidemment. Un miroir qui fait réfléchir, dirait peut-être Cocteau. Un miroir qui divertit aussi, et touche.

©Sergio Belluz, 2020, le journal vagabond (2020).

Un sacré dramaturge, Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

C’est toujours un sujet d’étonnement, pour moi, de constater à quel point, culturellement, l’Europe est encore et toujours divisée en deux parties, le Nord et le Sud, ou, pour être plus précis, entre d’un côté le monde germanique et anglo-saxon et de l’autre le monde latin, c’est à dire entre le protestantisme et le catholicisme, une division culturelle liée en partie aux guerres de religion, mais qui doit aussi beaucoup au développement du capitalisme à qui les pays du Nord doivent leur prospérité et leur prédominance politiques actuelles, l’économie du Sud étant plus liée à la propriété foncière, à l’agriculture et aux matières premières, moins rentables par les temps qui courent.

Pour être plus précis encore, je constate combien le Sud, à cause d’un complexe d’infériorité très marqué lié au respect de l’argent, voue une admiration et un respect, et tombe dans une idéalisation même des pays du Nord – « ils sont plus sérieux, moins corrompus, chez nous c’est l’Afrique », etc. – que le Nord paie en retour par une condescendance culturelle qui frise le mépris pour des pays considérés, au mieux, comme rétrogrades ou arriérés, au pire pour l’équivalent européen de républiques bananières.

LE THÉÂTRE ESPAGNOL, PATRIMOINE CULTUREL EUROPÉEN

Culturellement, ça se remarque par le fait qu’au théâtre, par exemple, les dramaturges du Nord (en vrac Shakespeare, Marlowe, Ibsen, Schiller, Kleist, Wedekind, Brecht...) sont régulièrement joués et applaudis dans les pays latins, alors que les délicieuses comédies et les tragédies passionnantes des très grands dramaturges latins (Lope de Vega, Quevedo, Calderón, Tirso de Molina, Eduardo Scarpetta, Eduardo de Filippo...) ne sont pour ainsi dire jamais joués dans les pays plus au Nord.

C’est oublier les Entremeses de Cervantès, la Célestine de Ferdinando Rojas, le Don Juan de Tirso de Molina, La Discreta Enamorada (L’Amoureuse discrète) et El Perro del Hortelano (Le Chien du jardinier) de Lope de Vega, La Vida es sueño (La Vie est un songe) ou El Alcalde de Zalamea (L’Alcalde de Zalamea) de Pedro Calderón...

C’est oublier que l’extraordinaire et prolifique production théâtrale de l’Espagne du Siècle d’Or (XVIIe et XVIIIe siècles), très vite traduite dans d’autres langues européennes – l’espagnol était alors une des langues que tout lettré se devait de connaître –, a été, dès le début et jusqu’à aujourd’hui, une des plus grandes sources d’inspiration pour des dramaturges, des écrivains, des compositeurs et des metteurs en scènes aussi célèbres que Corneille, Molière, Lesage, Scarlatti, Mozart, Dryden, Shelley, Goethe, Eichendorff, Humperdinck, Richard Strauss, von Hoffmanstahl, Malipiero, Camus ou Grotowski.

THÉÂTRE ET MYSTÈRE

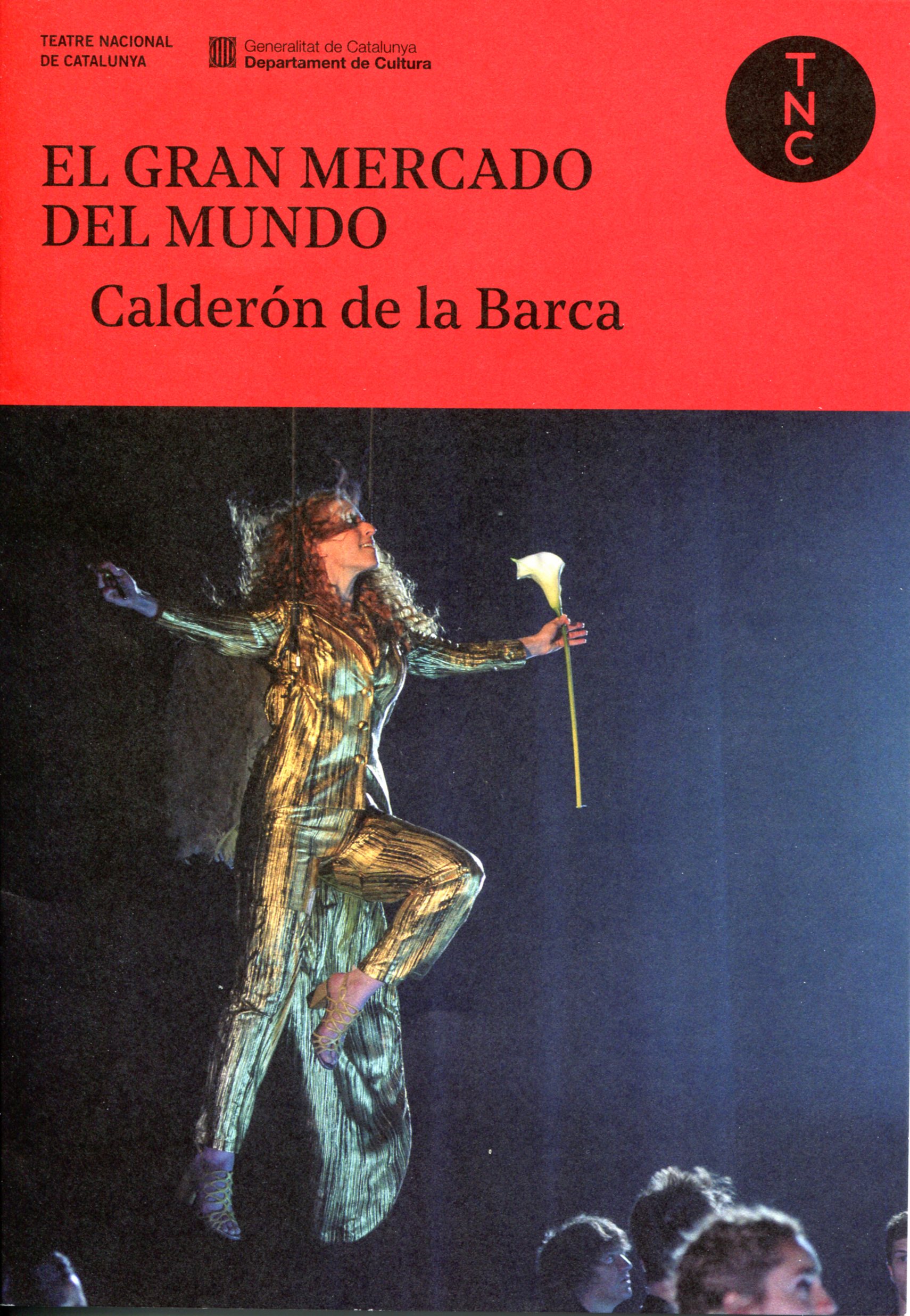

Par les mauvais temps politiques qui courent, il fallait oser faire jouer à Barcelone El Gran Mercado del Mundo (Le grand marché du monde, 1640) de Calderón, dans l’original, en espagnol, c’est à dire en pur castillan, et dans une coproduction « nationale » – je traduis : à la fois espagnole et catalane – par une troupe composée à moitié par de grands comédiens catalans du Teatre Nacional de Catalunya, à moitié par de grands comédiens du prestigieux Teatro Clásico, de Madrid, les deux théâtres étant l’équivalent catalan et espagnol d’une Comédie Française pour la France, où l’on joue le grand répertoire national respectif.

Il fallait aussi oser braver les préjugés – « y compris les miens » précise le metteur en scène Xavier Albertí, héritier d’une longue tradition catalane plutôt anticléricale et socialiste – pour recréer dans toute son originalité et sa modernité, ce qu’on appelle un Auto sacramental, un genre dramatique lié à la liturgie catholique, comme l’étaient auparavant les ‘mystères’ du Moyen-âge.

UN THÉATRE POPULAIRE

Ne nous y trompons pas : il s’agit bien de théâtre, d’un théâtre populaire, d’un théâtre luxueux aussi, et d’un théâtre itinérant – en roulotte, si l’on veut –, puisqu’il était joué partout, sous les portiques ou dans les églises, dans les villes comme dans les villages, et que pour les représentations on utilisait de grands chars sur lesquels se trouvaient des décors très élaborés et même surchargés :

« Ces Actes sacramentels, comme nos anciens Mystères, étaient composés pour être joués sur les places publiques pendant les fêtes du Corpus Domini. À cette époque, tous les théâtres d’Espagne se fermaient pendant un mois, et les troupes de comédiens étaient requises par les municipalités pour concourir à l’éclat des fêtes.

Ces fêtes avaient lieu non-seulement dans toutes les villes, mais dans les plus pauvres villages ; chacun les célébrait selon ses moyens. À Valence, à Tolède, à Séville, à Madrid, c’était un luxe inouï de représentation, et de la part du peuple un enthousiasme extraordinaire. Cette vogue des pièces religieuses, jouées sur les places publiques, se continua en Espagne jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. » (Alphonse Royer, Histoire universelle du théâtre, Paris : librairie Franck, 1869)

Les pièces, écrites par les plus grands dramaturges espagnols, sont en général en un acte et liées à l’Eucharistie. Elles avaient pour but, en particulier après la Contre-Réforme – la réponse catholique et même jésuite au protestantisme – de reformuler le message de l’Église et de le transmettre plus efficacement et avec un maximum de séduction, de splendeur et même d’humour.

LES TENTATIONS SONT SEXUELLES ET TEXTUELLES

Ça commence par une grande tirade (la loa) qui introduit le thème de départ, puis on a une série de scènes où les personnages, des allégories, chantent, s’apostrophent, commentent leur mérites respectifs et la pièce se termine par une morale et une sorte de choeur final.

Dans Le grand marché du monde, Calderón met en scène Le Père (de l’Humanité) qui, entre ses deux fils jumeaux, Bon Caractère et Mauvais Caractère, ne sait pas lequel désigner comme héritier.

Pour les départager, il leur donne à chacun le même talent, et leur demande d’utiliser ce talent au mieux « dans le grand marché du monde », où l’Avidité, la Luxure, la Culpabilité, la Grâce, l’Innocence, la Malice, l’Humilité, la Vanité, la Magnificence, l’Hérésie, la Foi le disputent en artifices pour présenter leur marchandise respective, qui comprend tentations sexuelles...

La Lascivia : Yo, que la Lascivia soy,

seré la Hermosura hoy,

que es quién más me disimula.

(La Luxure: Moi, je suis la Luxure,

Aujourd’hui, je serai Beauté

C’est mon meilleur déguisement.)

...et textes protestants :

Mal Genio : ¿ Qué autores estos son ?

Herejía: Calvino y Lutero

Mal Genio: ¿ De qué trata este autor?

Herejía: Este

afirma que todo cuerpo

ocupar debe lugar,

y que no es posible aquello

de que esté el Cuerpo de Dios

en el blanco Pan, supuesto

que en él no ocupa lugar.

(Mauvais Caractère: De quels auteurs s’agit-il?

L’Hérésie : De Calvin et de Luther

Mauvais Caractère : De quoi parle cet auteur ?

L’Hérésie : Celui-ci affirme que tout corps se trouve en un seul endroit

Et que c’est impossible que le Corps de Dieu

Dans le Pain blanc se trouve

Vu qu’on ne l’y trouve pas)

Inutile de dire qu’après mille tentations et mille péripéties faites de musique, de chant, de danse, de tirades, d’apartés et d’apostrophes au public – attention, spoiler – le Bon Caractère triomphe et sera l’héritier désigné.

LE GRAND MARCHÉ DU MONDE, C’EST AUJOURD’HUI

Pourquoi cette pièce nous parle-t-elle encore ?

D’abord parce que cette manière de faire jouer des symboles plutôt que des personnages imprègne très fortement toute notre culture contemporaine, volontiers allégorique, que ce soit au théâtre (Cocteau, Brecht, Claudel, Frisch, Williams...) ou au cinéma (Bob Fosse, Le Seigneur des Anneaux, les gentils Super-héros spécialisés et les méchants Super-héros non moins spécialisés).

C’est aussi parce qu’elle traite de morale dans un monde matérialiste où les dogmes ont changé et où le sens et l’éthique font cruellement défaut. Remplacez Catholicisme par « Citoyenneté » et Protestantisme par « Extrémisme » ou « Économie » et le texte retrouve toute son actualité.

À chaque siècle sa morale et ses dogmes, et ce n’est pas le moindre des mérites de la fabuleuse mise en scène de Xavier Albertí que d’arriver à rendre toute sa force à ce texte extraordinaire dont il ne change pas une ligne – du pur castillan, tout de truculence et d’élégance aristocratique à la fois – dans un spectacle pleins de clins d’oeil, de chansons populaires mêlées d’airs lyriques, où le crooner côtoie le haute-contre, aux images expressionnistes, qui tient autant du cabaret que de la comédie musicale.

On est interpellé dès le début par La Renommée, une femme blonde qui se balance sur un grand trapèze au-dessus des autres allégories : ¡Oíd, mortales, oíd/y al pregón de la Fama/todos acudid ! (« Oyez, mortels, oyez/ et à l’appel de La Renommée/tous accourez ! »), le fameux Marché du Monde y est symbolisé par un grand manège qui tourne sur scène comme une roue de la Fortune où se déplace chacune des allégories, et tout se termine lors d’un grand banquet réunissant tout ce beau monde.

On s’émeut, on rit, on s’amuse – et on réfléchit à sa propre morale.

©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2019)

La Foi (aveugle) dans les bras de la Luxure

La Roue de la Fortune

Le Teatre Nacional de Catalunya

La Cage aux Folles n’a pas pris une ride, le monde non plus, hélas

WILKOMMEN, BIENVENUE, WELCOME

Ce n’est pas que j’aie une prédilection pour la comédie musicale en général : à part les grands musicals des années 30 à 50, sur des musiques de Gerschwin ou de Cole Porter, voire de Hammerstein, je trouve que la plupart des comédies musicales sont assez prévisibles, tant musicalement que scéniquement.

On sait tout de suite quand un personnage va chanter, les voix sont souvent sonorisées, ce qui crée des déséquilibres et fait retentir des voix de gorge souvent désagréables à l’oreille, sans compter une musique qui évite rarement la facilité et « les trucs qui marchent ».

Mais j’ai un petit faible, et même un grand petit faible pour toute une série de comédies musicales qui tirent vers le cabaret et qui se passent dans le milieu du spectacle, je pense bien sûr, à Cabaret, un chef-d’oeuvre expressionniste, à 42nd Street, à A Chorus Line, à Chicago, aux comédies musicales de Bob Fosse (All That Jazz, Sweet Charity) et à cette fameuse Cage aux Folles, à la fois conventionnelle dans sa forme, et totalement justifiée par là-même, et plus encore par les temps sombres que nous vivons, où le Brésil, pourtant réputé pour sa lascivité et pour la beauté de ses travestis et de ses transsexuels, se laisse contaminer par la peste évangéliste américaine (et donc puritaine) pour élire un président dont les déclarations sont en totale contradiction avec une longue tradition de tolérance.

LA CAGE AU FOLLES VERSION OLÉ OLÉ

Je pensais à tout ça en m’amusant à la version espagnole de La Cage aux Folles – La Jaula de las locas en vernaculaire – qu’on donne ces temps-ci au vieux et familial Teatro Tívoli de Barcelone, avec Àngel Llàcer dans le rôle d’Albin-Zaza Napoli, et Ivan Labanda dans le rôle que tenait Jean Poiret dans sa propre pièce et Ugo Tognazzi dans les adaptations cinématographiques franco-italiennes, et Robin Williams dans la version américaine du film (dont l’adaptation et les dialogues sont signés par la grande comédienne comique américaine Elaine May).

C’est très drôle, Àngel Llàcer, une célébrité du spectacle ici à Barcelone (c’est un des jurés de l’équivalent espagnol de The Voice à la télévision), assure sans jamais outrer quoi que ce soit, son acolyte Labanda a le charme légèrement efféminé du conjoint qui se la joue viril(e) au moment de tartiner des biscottes ou d’expliquer la façon de marcher d’un homme, un vrai, et le reste de l’équipe est à la hauteur, tant les boys/girls danseurs et chanteurs que les personnages du député conservateur et sa femme.

Àngel Llàcer est aussi l’auteur (avec Manu Guix) de l’adaptation espagnole et de la mise en scène, pleine d’allusions locales, à commencer par le député bigot qui ressemble à Mariano Rajoy, l’ancien Premier Ministre espagnol d’une droite bordant l’extrême (le PP, Partido Popular) et qui, parce qu’il est pris au piège au cabaret La Cage aux Folles et que les journalistes l’attendent à l’extérieur pour faire un sort à son conservatisme électoral, finit en drag-queen pour leur échapper.

Dans la touche plus espagnole de cette version, il y a aussi le valet de chambre/soubrette de Zaza qui va y aller de sa saeta – un chant religieux flamenco – quand il se trouve devant une sculpture contemporaine en forme de pénis géant qu’il a camouflée en vierge à clochettes à l’aide d’un voile et qui devient La Virgen de las campanitas.

ET PENDANT CE TEMPS, DANS LE MONDE...

Il y a encore une partie où, comme au cabaret (nous sommes à la fois le vrai public et le public fictif de ce cabaret nommé La Cage aux Folles) Zaza descend dans la salle et improvise en s’amusant à taquiner les membres du public (oui, le jeu de mots est volontaire).

Et ça marche ! C’est drôle, c’est tendre, c’est musical, c’est tout simple et ça rappelle de manière légère que l’amour a de multiples facettes.

C’est aussi extraordinaire de penser que cette pièces des années 60, écrite par un Jean Poiret très rusé qui dynamite toutes les conventions avec un humour extraordinaire d’intelligence, tient bien la route, la comédie musicale reprenant quand même le meilleur de la pièce (le député défenseur de la famille et des valeurs de la nation, la scène de la biscotte et de la démarche virile).

La musique de Jerry Herman est habile et charmante, et le livret est dû à un Harvey Fierstein spécialiste de la question, puisqu’on lui doit le très drôle, très beau, très émouvant Torchsong Trilogy qui justement se passe dans un cabaret, new-yorkais celui-là, pendant les années juste avant le SIDA...

Un peu triste, quand même, de constater que le sujet même de La Cage aux Folles soit encore d’actualité. On se prend à rêver que tous les politiciens conservateurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, de gauche, de droite, du centre ou des marges, finissent eux aussi par être obligés de fuir les journalistes en drag-queens, histoire de rappeler que la vie sexuelle du/de la citoyen(ne), pour autant qu'elle ne ne nuise à personne, ne regarde qu'elle ou lui.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018).

Filumena : un caractère de femme et une femme de caractère

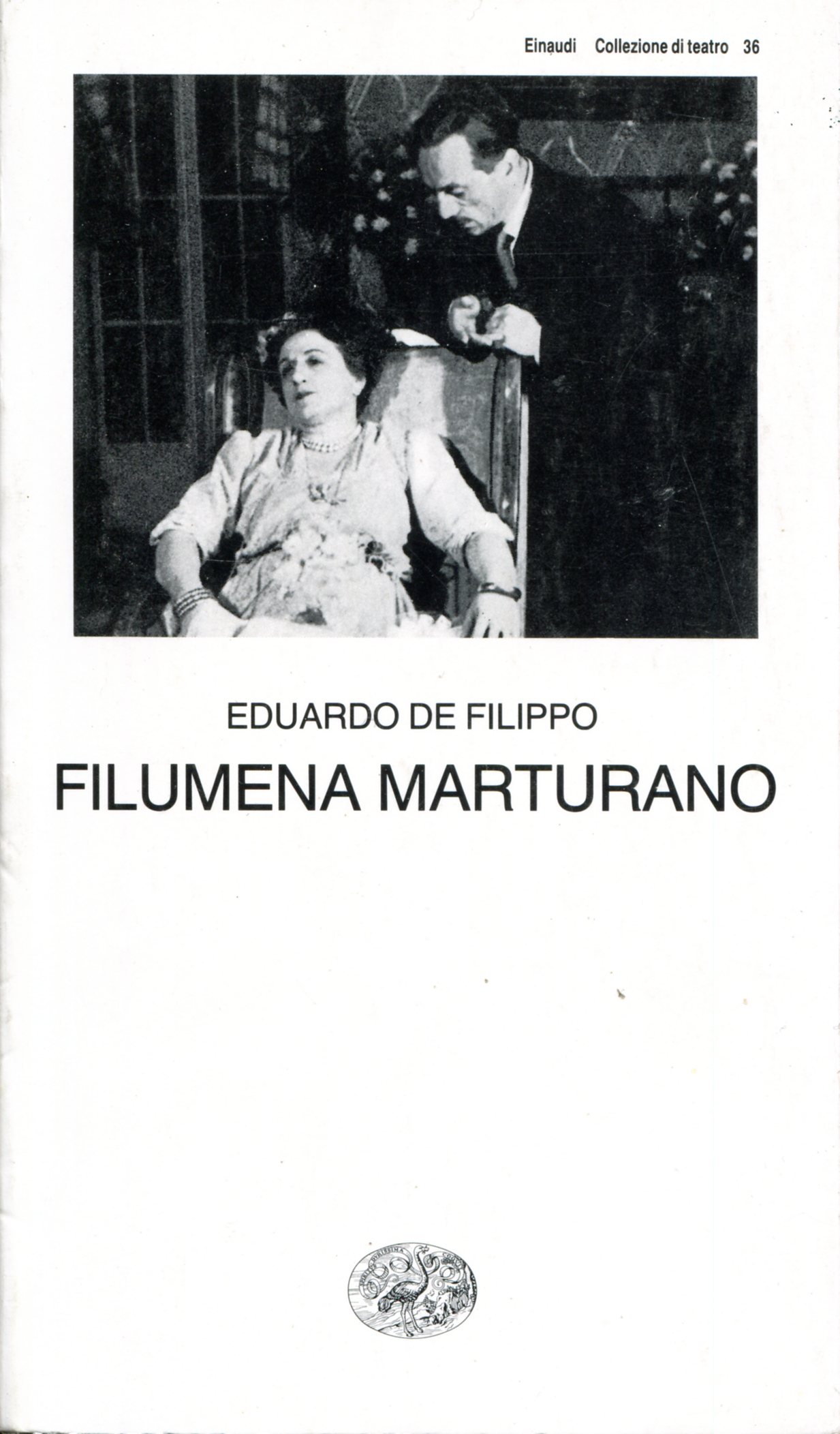

En Italie, Filumena Marturano d’Eduardo De Filippo fait partie du répertoire théâtral, au même titre que les comédies de Goldoni.

Une pièce prenante, à la thématique un peu vieillie pour des Occidentaux du Nord, mais tout à fait d’actualité pour la plus grande partie du monde : une femme qui, après vingt ans de cohabitation avec son homme, feint d’être mourante pour que sur son lit de mort il accepte enfin de régulariser leur situation (elle était prostituée au départ, c’était un de ses clients).

Il fait noblement son devoir, mais quand il s’avère que ce n’était qu’un stratagème pour obtenir le mariage, fait intervenir la loi, qui lui donne raison.

Alors Filumena se rebiffe et accepte ce que la loi dit, mais fait venir ses trois enfants, trois hommes, dont l’un est le fils de Dummi’ (Domenico), celui qui ne veut pas l’épouser, qui, tout ému, découvre qu’il est père.

LA FAMILLE AVANT TOUT

Domenico finit par consentir au mariage et par accepter les trois jeunes hommes comme ses fils, malgré le fait que Filumena refuse de lui dire lequel des trois est vraiment le sien :

« Nun m’ ‘addimannà cchiú pecché nun t’ ‘o ddico. Nun t’ ‘o pozzo dicere... E tu devi essere galantuomo a non domandarmelo mai, pecché, p’ ‘o bbene che te voglio, in un momento di debolezza, Dummi’... e sarebbe la nostra rovina. Ma nun he visto che, non appena io ti ho detto c’ ‘o figlio tuio era l’idraulico, subito he cominciato a penzà ai denari... ‘o capitale... il grande negozio... Pecché tu ti preoccupi e giustamente, pecché tu dice: “’E denare so’ ‘e mieie”. E accumience a penzà : « E pecché nun ce ‘o pozzo dicere a songo ‘o pate ? » “E ll’ati duie chi songo?” “Che diritto tèneno?” L’inferno!... Tu capisci che l’interesse li metterebbe l’uno contro l’altro... Sono tre uomini, nun so’ tre guagliune. Sarríano capace ‘e s’accídere fra di loro... Nun penzá a te, nun penzá a mme... pienz’a loro.”

(ma traduction) « Ne me le demande plus, parce que je ne te le dirai pas. Je ne peux pas te le dire... Et sois un chic type et ne me le demande jamais, parce que même avec tout l’amour que j’ai pour toi, dans un moment de faiblesse, Domenico... et ce serait notre ruine. Mais tu n’as pas vu qu’à peine je t’avais dit que ton fils c’était l’ingénieur hydraulique, tu as tout de suite commencé à penser à l’argent... le capital... une bonne affaire... parce que tu y penses, et avec raison, parce que tu te dis : « Cet argent, il est à moi ». Et tu te mets à penser : « Et pourquoi je peux pas lui dire que je suis son père ? » « Et les deux autres, c’est qui ceux-là ? » « Quels droits ils ont ? » L’enfer !... Tu comprends que par intérêt ils se monteraient les uns contre les autres... Ce sont trois hommes, pas trois gamins. Ils seraient capables de s’entretuer... Ne pense pas à toi, ne pense pas à moi... Pense à eux. »

Il y a cette dignité des femmes du sud, et leur verve, et la vivacité de leur caractère, le tout exprimé par ce dialecte napolitain si coloré, si cru, drôle et dur à la fois.

S’il y a de la comédie, en particulier avec les personnages secondaires, il y a aussi une dimension dramatique très forte, cette femme parlant au nom de toutes les femmes qu’on utilise et puis qu’on jette.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018).

La puissance et la magie du texte au théâtre (‘Les Troyennes’ d’Euripide)

LA FORCE DU VERBE

Je suis convaincu qu’un des critères majeurs pour juger de la valeur d’un texte de théâtre – je ne parle pas de création scénique, mais bien de texte, et de texte écrit spécifiquement pour la scène – est le fait que les grands textes théâtraux se suffisent à eux-mêmes, qu’ils restent toujours actuels, qu’ils détiennent une parcelle des constantes humaines, qu’ils n’ont pas besoin de grands décors, de costumes spectaculaires, de mise en scène élaborée, qu’on peut même les lire simplement chez soi, parce que la seule force du verbe crée immédiatement tout un univers qui bouleverse ou fait rire le spectateur comme le lecteur.

J’aime beaucoup le théâtre. J’en lis régulièrement et suis touché en profondeur par de grands textes que je n’ai pas nécessairement besoin de voir sur scène : à la lecture, je les entends, je les vois dans mon théâtre intérieur aussi clairement que si je les voyais interprétés, souvent plus clairement, d’ailleurs, vu les massacres perpétrés réguliérement sur des textes extraordinaires à cause de l’omnipotence actuelle du Metteur en Scène avec majuscules qui, par ignorance crasse, narcissisme ou esprit de carrière, tire la couverture à lui, ne comprend pas le texte ou ne l’écoute pas, lui cherche des subtilités qui n’y sont pas et, quand il le faut, les y rajoute lui-même.

C’est une chose de rattacher un texte, une pièce, à la réalité que nous vivons, le théâtre étant, par définition, un miroir qui reflète chaque société qui le fait revivre. C’en est une autre d’y projeter des obsessions ou des fantasmes personnels au mépris du sens de la pièce...

Les grands dramaturges grecs et romains, ou Shakespeare, ou Racine, ou Molière, ou Marivaux, ou Schiller, ou Labiche, ou Feydeau, ou Wilde, ou Tchekhov, ou Pirandello, ou Guitry, ou Cocteau, ou Obaldia, ou De Filippo, ou Anouilh, ou Frisch, ou Dürrenmatt, ou Beckett ou Orton, ou Dubillard, ou Reza, ou Mouawad n’ont pas besoin d’artifices, leur langue, telle une musique, s’impose d’elle-même, comme la poésie.

‘LES TROYENNES’ D’EURIPIDE : ACTUELLES, HÉLAS...

Ça ne m’empêche pas d’être toujours intéressé par une mise en scène honnête ou irrespectueuse, classique ou contemporaine, modeste ou luxueuse, pourvu qu’elle soit cohérente dans son point de vue, et que sa scénographie et sa mise en scène ne couvrent pas, n’étouffent pas ou ne tronquent pas le texte qu’elles sont censées mettre en valeur et qu’on est censé entendre.

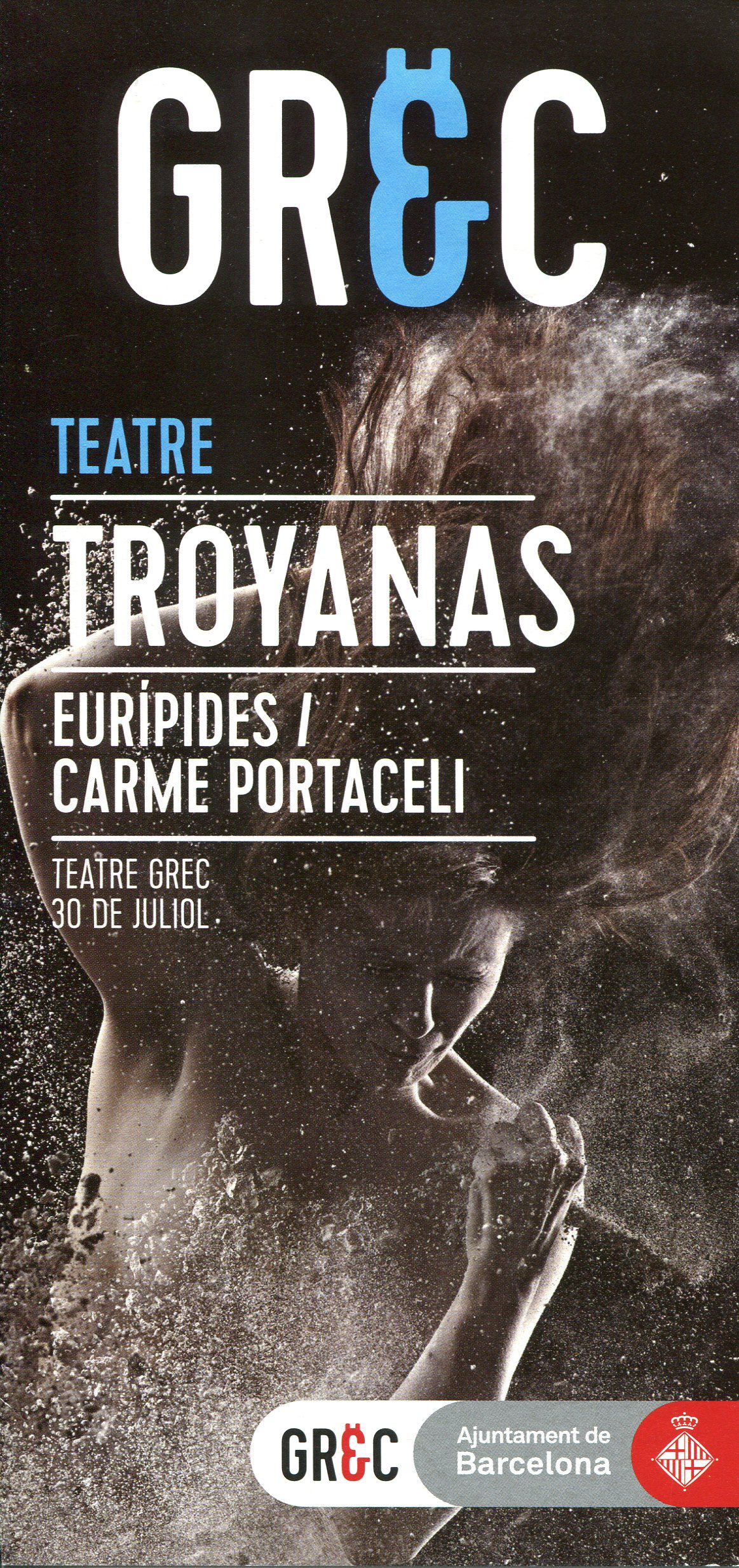

C’est à quoi je pensais en assistant, dans le cadre du GREC, le Festival de Théâtre de Barcelone et sur la gigantesque scène du magnifique amphithéâtre à la grecque situé sur la colline du Montjuïc, à une nouvelle version, espagnole cette fois – une langue qui va bien à la tragédie grecque, âpre, sauvage, passionnelle, lyrique, comme un chant flamenco – des ‘Troyennes’ d’Euripide (jouée pour la première fois en 415 avant Jésus-Christ...) dans une coproduction du Festival International du Théâtre Classique de Mérida 2017/Teatro Español de Madrid, et dans une traduction d’Alberto Conejero, une mise en scène de Carme Portaceli, une brillante distribution (Ernesto Alterio, Gabriela Flores, Maggie Civantos, Magda Flores, Míriam Iscla), et surtout une Hécube extraordinaire d'intensité, de beauté et de désespoir interprétée par la très grande Aitana Sánchez-Gijón.

Portaceli écrit dans sa présentation : « Les tragédies montrent un ordre et la relation entre l’individu et la collectivité. Elles montrent le péché que commet l’individu contre le bien-être social quand il se laisse emporter par ses sentiments les plus brutaux, la peur, l’arrogance, la jalousie... Aujourd’hui nous voyons comment les femmes sont des êtres de seconde classe dont le sort importe peu : après chaque guerre, et surtout pendant la guerre et sans la guerre, on viole les femmes, on leur manque de respect, on les maltraite sans craindre les lois qui interdisent la violence... Peu importe, leurs problèmes, leurs souffrances viennent toujours en dernier, il y a toujours des problèmes plus importants : les enfants, la faim, les réfugiés... »

LA GUERRE DE TROIE A TOUJOURS LIEU

Le décor ? Un grand ‘T’ (pour Troie) renversé sur la scène, qui synthétise clairement la chute de Troie. Sur ce ‘T’ sont projetés à certains passages, des images de femmes. Au dos du ‘T’, un échafaudage, sur lequel à certains moments une ou plusieurs protagonistes montent. Le sol est jonché des cadavres dans des sacs.

Survient d’abord, depuis la salle, un homme, le coryphée, qui s’adresse à nous tous en disant : « Je suis comme vous, je suis normal, je mène une vie normale, on ne tue pas ma famille, on ne viole pas ma fille ou ma femme, et si ma vie contient une certaine violence, au travail, ou dans le métro, je me défends par la parole... Mais si j’étais dans d’autres circonstances quels crimes serais-je capable de commettre, par peur, par haine, par désir de vengeance ? »

Puis le coryphée devient Thaltybios, le porte-parole d’Agamemnon, venu faire connaître aux Troyennes (Hécube, Cassandre, Polyxène, Andromaque, Hélène...), le sort que les Grecs réservent aux survivants des héros troyens vaincus et tués dans la guerre de Troie, épouses, soeurs, enfants.

Les Troyennes entrent, alors, marchant entre les cadavres de ces hommes qu’elles ont aimés ou portés en elles. Et elles parlent. Et c’est toute la terreur, tout le désespoir de ces femmes vaincues, de toutes les femmes vaincues de tous les pays en guerre, passés et actuels, qui sont exprimés dans ce texte extraordinaire, dans cette langue âpre et pure.

EROS ET THANATOS – L’AMOUR ET LA GUERRE

On est immédiatement happés par les délires visionnaires de Cassandre, qui dévoile avec une joie cruelle et sans qu’on la croie, le destin de ces vainqueurs Grecs qui vont payer cher leur victoire et leur arrogance.

Et comme on comprend aussi le personnage ambigu d’Hélène, cette belle Hélène qui affronte Hécube en lui disant qu’elle n’est pour rien dans ce qui arrive, qu’elle est aussi une Troyenne, que Pâris est tout aussi coupable qu’elle.

Après tout, n’est-ce pas Hécube elle-même qui a donné naissance à Pâris, alors qu’un oracle lui avait prédit qu’il causerait la destruction de Troie ? (« Quoi, tu aurais voulu que sur la foi d’un charlatan je tue mon propre enfant ? », lui rétorque Hécube).

Hélène rappelle aussi à Hécube que Pâris, ayant à choisir la plus belle des trois déesses, Héra, qui lui promettait l’Europe et l’Asie, Athéna, qui lui offrait la victoire des Troyens sur les Grecs et Aphrodite, qui lui proposait la plus belle femme du monde, avait choisi la femme.

Enfin, elle jette à Hécube : « Et tu crois que c’est à cause de moi que les Grecs sont venus détruire Troie ? Ce sont les richesses de Troie qui ont été la cause de cette guerre, pas moi. Moi, j’ai fui mon mari Ménélas et mon royaume de Sparte. J’ai aimé ton fils et il m’a aimée. »

CATHARSIS : COMPASSION ET TERREUR PARTAGÉES

Racine, parlant d’Euripide dans sa préface à sa propre pièce ‘Iphigénie’, voit en Euripide un poète « extrêmement tragique, c’est-à-dire sachant merveilleusement exciter la compassion et la terreur, qui sont les véritables effets de la tragédie. »

Cette compassion, et cette terreur, après avoir ému les publics de plus de deux mille cinq cents ans (25 siècles!) de représentations successives, n’a rien perdu de sa violence, de sa force, de sa beauté, de son efficacité.

On est toujours horrifié par la douleur d’Andromaque, femme d’Hector, et belle-fille d’Hécube, lorsqu’elle doit se séparer pour toujours de son fils Astyanax, condamné à être précipité du haut des murs de la ville :

Tu pleures, mon tout petit ? Cesse, je t’en prie.

Tu ne peux savoir ce qui t’attend.

- Que sera-ce ? Une longue, longue chute – ton corps brisé

Et personne pour te prendre en pitié.

Embrasse.moi. Jamais plus. Viens plus près, plus près encore.

Ta mère qui t’a porté... entoure mon cou de tes bras,

Embrasse-moi, lèvres contre lèvres.

Et on est toujours bouleversé par le désespoir d’Hécube, femme de Priam, quand elle apprend qu’elle sera l’esclave d’Ulysse, comme on comprend sa rage lorsqu’elle apprend que Cassandre, encore vierge, deviendra l’esclave d’Agamemnon, comme on comprend sa douleur et son désespoir lorsque Thaltybios lui dit que sa fille Polyxène a été immolée sur la tombe d’Achille et que sa belle-fille Andromaque deviendra l’esclave de Néoptolème, le fils d’Achille, et comme on comprend son hébétude lorsqu’elle assiste à la destruction totale par le feu de cette ville dont elle a été la reine :

Troie a péri, la grande cité.

Seule y vit encore la longue flamme rouge.

La poussière s’élève, elle s’étale comme une immense aile de fumée

Et tout en est recouvert.

Nous aussi nous partons, l’une ici, l’autre là

Et Troie a disparu à jamais.

Adieu, chère cité.

Adieu, ma patrie, où mes enfants ont vécu.

Là-bas, les vaisseaux grecs attendent.

C’est ça, un grand texte de théâtre: un monde, une force, une musique.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017)

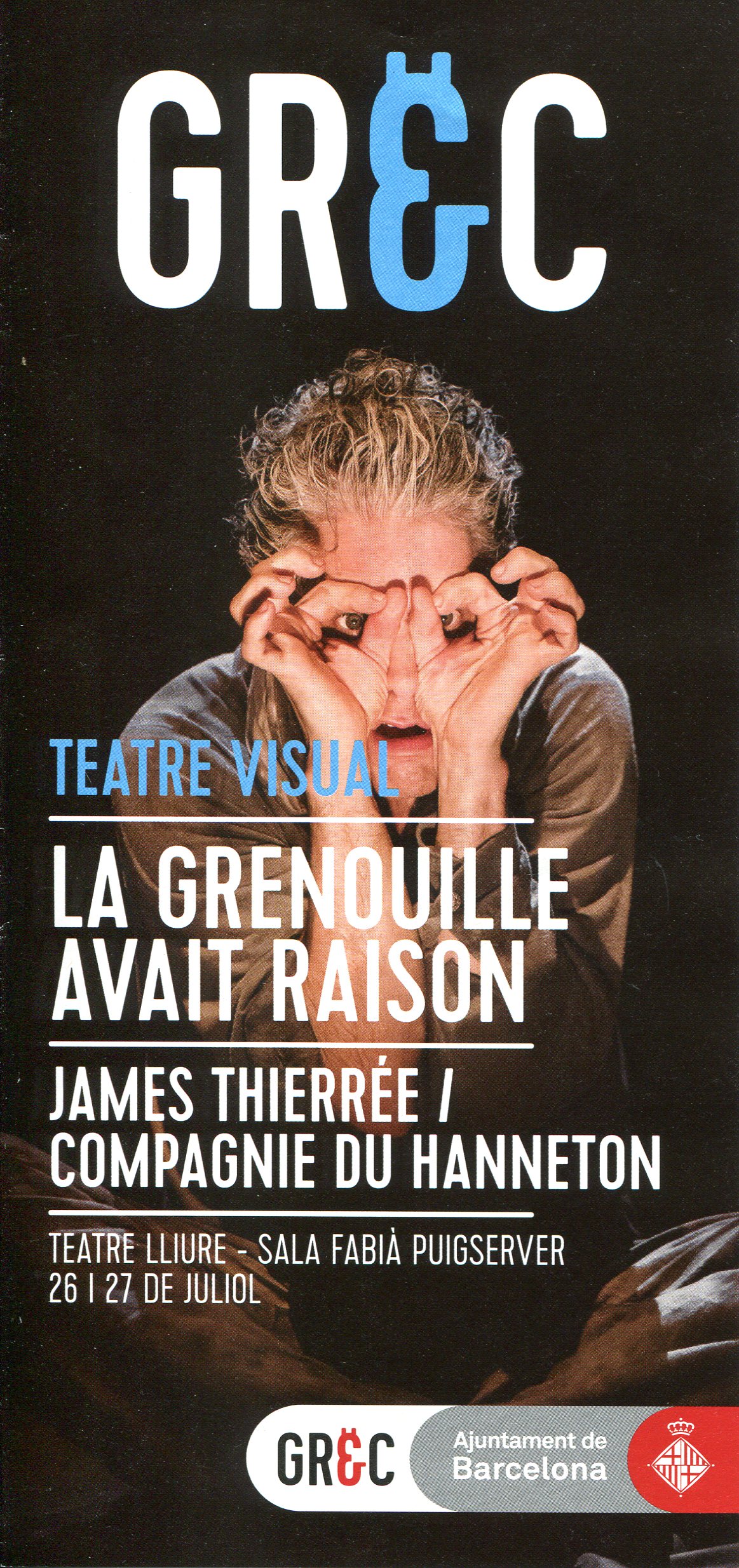

James Thierrée dans ses oeuvres : ‘La Grenouille avait raison’ (pas tant que ça, en fait)

James Thierrée et sa troupe, la Compagnie du Hanneton, ont fait un triomphe au Théâtre Lliure de Barcelone avec leur spectacle ‘La Grenouille avait raison’, une coproduction du Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, du Théâtre du Rond-Point à Paris, et de pleins d’autres théâtres encore (Théâtre de la Ville de Paris, Sadlers Well de Londres, Festival international d’Edimbourg et un long etc...). Une standing ovation pour ce spectacle de 90 minutes présenté dans le cadre du GREC, le Festival annuel de Théâtre de Barcelone.

Pourtant, malgré un Molière 2017 pour la mise en scène, et au risque de déplaire aux nombreux/ses fans de James Thierrée, j’ai eu la même réaction épidermique qu’André Gide, quand on lui demandait quel était le meilleur poète français de tous les temps : « Victor Hugo, hélas ! ».

Quoique que pour être tout à fait sincère, si on me demandait quelle est la meilleure mise en scène de spectacle de l’année, et malgré une scénographie spectaculaire, des éclairages sophistiqués, une bande-son raffinée, des chorégraphies, des déplacements réglés au cordeau et des gags au millimètre, je me refuserais catégoriquement à répondre « ‘La Grenouille avait raison’, hélas ! », tant j’ai été agacé du début à la fin par cette production incohérente, qui en met plein la vue question jeu, décor, éclairage ou musique, sans qu’il y ait un lien utile à ce qui est exprimé (c’est moi qui souligne ‘utile’).

Du chiqué chic, voilà tout. Du narcissisme et des louanges à soi-même et à son propre génie en toute fausse modestie. Des enfantillages de gosse de riche pour génération bisounours. Du poétique pouët. De la mièvrerie travestie en gothique glamour avec la conviction que du moment que c’est esthétique et sombre c’est forcément profond. Eh bien c’est raté.

LA SCÈNE, ÇA SERT À QUOI ?

Qu’est-ce qu’une production scénique ? C’est d’abord, et avant tout, une idée, une histoire, un texte, des musiques, des images, des sentiments, des rages ou des rires qu’on veut partager et transmettre à un public donné, que ce soit avec du théâtre, de la danse, de l’opéra, du cirque, des marionnettes ou du music-hall.

Pour cela, on va chercher la meilleure manière de le faire, une adéquation entre la forme et le fond, on va créer une atmosphère, une fausse réalité, qui va être utile à ce qui va se dérouler, à ce qui va être transmis pendant la représentation, qui va faire ressortir au mieux ce qu’on veut exprimer, dans la mesure des moyens disponibles.

Et Dieu merci, sur scène, l’argent n’est pas un critère de réussite : trop d’argent fait souvent oublier le sens de ce qu’on fait, alors qu’une production faite avec des bouts de ficelles est, par la force des choses, obligée de trouver des solutions ingénieuses pour que le spectacle vive et garde sa cohérence.

LE THÉÂTRE, LES HISTOIRES, LES MYSTÈRES, RIMBAUD, TOUT ÇA

James Thierrée, crédité du concept et de la mise en scène, et dont la bio fournie nous dit qu’il est « acrobate, musicien, danseur et comédien », présente son spectacle ainsi :

« La grenouille avait raison. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et ni les années qui passent ni cette scène qui me poursuit heureusement ne m’ont pas appris, dans le fond, pourquoi on fait ceci ou cela dans ce grand bateau ivre que nous appelons théa... (ce mot a besoin de vacances). Pourquoi mon corps s’articule en général à rebours de ce qui serait naturel ? Pourquoi ce qui est catégoriquement prévu ne se réalise quasiment jamais, hein ? Et, surtout, pourquoi est-ce qu’on s’invente des histoires et qu’après on en fait une réalité ? Je ne sais pas.

Avec ce spectacle, il y a toutes sortes de mystères minuscules qui en amènent d’autres plus grands, c’est sûr. On parlera, indirectement, d’une créature sous-terraine qui, curieuse de l’Humanité, va lui faire confiance, seulement pour finir par être trahie et voire son corps coupé. On imaginera, par vengeance, des frères séquestrés et emprisonnés sous la vigilance d’un kaléidoscope qui a ses humeurs.

Et, finalement, on remuera nos pieds fatigués dans un bassin – un révélateur qui révèle des aspirations. Je fais du théâtre pour ne pas avoir à expliquer ce qui me remue intérieurement, et pour pouvoir le remuer depuis l’extérieur. Ainsi, accompagnez-moi pour quelques tours, si vous avez envie. Partageons, ici, pendant un instant, ces choses absurdes qui pourraient acquérir leur sens vues depuis le bout de notre nez. La grenouille nous le dira. »

WYSIWYDG (WHAT YOU SEE IS WHAT YOU DON’T GET)

Les mystères minuscules et majuscules dont il est question commencent par un grand rideau rouge grenat. A rideau fermé, une voix de femme chante en anglais, pendant que la lumière se tamise dans la salle – excellent truc pour signifier que le spectacle commence.

La chanteuse (on dirait une petite fille qui s’est enroulée dans un rideau pour ressembler à sa maman) apparait en robe rouge grenat à traine de la même couleur que le rideau, ton sur ton, et se fond ensuite à l’intérieur du rideau, qui, d’abord, tombe sur le sol puis est évacué par des fils, ce qui dévoile le décor, dans des tons grisailles et dans une luminosité tamisée.

On est dans un huis-clos, dans le petit monde bien cosy de la grenouille du titre, sous la surface de la mare. Une acrobate-nageuse descend et plane sur de grandes coupes qui flottent dans l’air avec de la lumière dedans (les nénuphars), agités par le courant et sur lesquels elle se pose, de temps en temps.

James Thierrée (la grenouille en question, vu que Thierrée est français, Frenchie, Frog, vous suivez?) se trouve en-dessous, sur le sol, à côté d’une source lumineuse qui s’en va et revient, comme la lumière du jour pénètre par instants au fond d’une mare, une intrusion du monde de la surface marquée aussi par des musiques de radio et de télévision qu’on entend et qui, soudain, ne sont plus captées (on retrouvera ce thème tout au long du spectacle).

Ambiance entre sous-sol du ‘Fantôme de l’Opéra’ et banquise souterraine du Pingouin (Dany De Vito) dans la version Tim Burton de ‘Batman’.

Un escalier en colimaçon se déplie en hauteur, que monte et redescend Thierrée en une rêveuse chorégraphie.

Puis apparaît une sorte de valet de chambre qui amène un violon.

Puis une pianiste folle sur un des côtés de la scène, et dont on ne voit que les longs cheveux souples, qu’elle secoue par intermittence, comme si elle était en spasmes (ou en plein orgasme, c’est tout ce qu’on lui souhaite), puis qui s’affaisse.

Un autre personnage, en grand manteau, apparait par moment pour râler dans une sorte d’éructation incompréhensible, en secouant ses beaux cheveux flexibles comme s’il était aussi en spasmes (ou en plein orgasme, comme la pianiste, et on le lui souhaite derechef).

La nageuse/acrobate qui planait au-dessus de tout ça décide à un certain moment d’atterrir. Mal lui en prend, elle a aussi beaucoup de cheveux et est aussi hystérique que la pianiste.

En fond sonore, il y a une note tenue de violon, qui change lentement, ou alors quelques notes de piano toute de (fausse) tendresse, ou, par intermittence, du Mozart, quand ce n’est pas la chanteuse du début, avec une lampe de poche sur son turban qui, chantant avec micro des sortes de mélodies new-age, toujours en anglais, arpente lentement la scène dans sa longue robe rouge à traine...

SLAPSTICK À LA CHAPLIN (OU PAS)

Ces images, ces décors, ces effets spéciaux, ces déplacements stylisés, ce fond sonore, on les a vus mille fois : on y retrouve quelque chose de l’expressionnisme allemand, de l’univers des spectacles de Béjart, ou de ceux, plus récents, du Cirque du Soleil ou du magnifique ‘La Verità’ du metteur en scène Tessinois Daniele Finzi Pasca – l’essentiel, c’est que ce soit en adéquation avec ce qui est exprimé.

Or ici, cette esthétique grandiloquente n’est au service de rien, puisque le spectacle en lui-même est surtout fait de toute une série de gags, certains très drôles, d’autres plus éculés. En vrac :

- Le gag avec la pianiste spasmodique. Comme elle ne réagit plus, le valet s’en approche, et lui prend la main, qui lui reste dans les siennes, de mains (c’est une fausse main, un gag répété plusieurs fois).

- Le gag de l’aérosol, que Thierrée utilise pour essayer de fixer sa longue mèche (il n’y arrivera pas) et dont il se débarrasse en jetant la bouteille. Un personnage surgit alors avec la bouteille d’aérosol plantée horizontalement dans l’oeil, en injuriant copieusement Thierrée tout en secouant spasmodiquement sa chevelure.

- Gags récurrents de Thierrée tentant de domestiquer sa longue mèche.

(Petite parenthèse : ce spectacle échevelé est fortement déconseillé aux épileptiques et aux chauves, et encore plus aux acrobates, musiciens, danseurs et comédiens épileptiques chauves)

- Le gag du paillasson où Thierrée s’essuie d’abord les pieds, puis tout le reste dans tous les sens.

- Le gag de la danse du robot.

- Le gag de Thierrée lisant une partition, et ne voulant pas être dérangé. Le valet essaie, en vain, de lui verser un café, et Thierrée l’en empêche à chaque fois avec un jeu de jambe.

- Le gag des jeux de mains entre la pianiste hystérique et Thierrée, où ils finissent complètement emmêlés (une musique langoureuse commence, et ils dansent enlacés).

- Le gag des mains sur son visage (un TRÈS long gag).

- Le gag des mains dans le manteau qui s’y perdent et apparaissent partout par des trous du manteau (sur fond de musique classique).

- Le gag de feindre de vouloir jeter une veste, puis de l’endosser.

- Le gag du dialogue rageur avec le piano qui joue tout seul et ne veut pas s’arrêter, et qui fini par être engueulé par tous les personnages, alors que Thierrée voulait l’engueuler tout seul.

- Le gag de la vaisselle qui se multiplie et dont on n’arrive pas à se débarrasser.

- Le gag de la pile de vaisselle qui va tomber et qui ne tombe pas, avec deux assiettes qui finissent sur des baguettes que la pianiste hystérique fait tournoyer en l’air

- Le gag du personnage, une fois la vaisselle évacuée, qui surgit à quatre pattes couvert d’assiettes, comme une carapace.

- Le gag du personnage à travers lequel on passe.

Et, pour finir, à la fin du spectacle, parce qu’il faut bien trouver un truc pour terminer, et que dans ce fatras, c’est difficile, vu qu’il n’y a pas d’histoire, vient un gros poisson blanc – le deus ex machina, qui mange tout le monde, et le tour est joué, poil au nez.

LA MONTAGNE ACCOUCHE D’UNE SOURIS – PARDON, D’UNE GRENOUILLE

C’est sûr, les enfants adorent dès qu’il y a des gens qui se tapent dessus, ou qui s’engueulent, ou qui tombent dans l’eau, mais avait-on besoin de ce coûteux décor, de toute cette machinerie inutile et bizarre à la Tinguely, dont on ne comprend pas exactement en quoi elle sert le propos, de tout ce fatras pseudo-métaphysique pour ne mettre en scène que des acrobaties, des chorégraphies, des clowns, des mimes, des gags, des trucs de prestidigitateurs qui n’ont aucune relation avec la scénographie ?

Et quelle est l’utilité dramatique, dans ce spectacle, d’avoir tout au long de l’action une chanteuse qui chante exclusivement en anglais ? Parce que ça fait cool ? Parce que c’est une coproduction avec Londres et Edimbourg ?

Non seulement la montagne accouche d’une grenouille, mais la grenouille s’est faite plus grosse que le boeuf, et c’est bien dommage pour cette production, dont les gags sont écrasés par cette lourdeur, alors que dans une esthétique simple de cabaret ou de music-hall ils auraient mille fois plus d’impact, seraient vraiment drôles et bien plus efficaces – je pense aux hilarants spectacles de Shirley et Dino, mais aussi à ceux du prestidigitateur Éric Antoine, tous bien plus honnêtes et cohérents dans leur démarche, mais qui n’ont évidemment pas ce budget-là, ni le support du Ministère de la Culture...

C’est qu’on ne peut pas faire évoluer Chaplin ou les Marx Brothers dans la Tétralogie de Wagner ou dans le Requiem de Mozart sans les plomber.

Mais voilà, on a un gros budget, on veut faire du lourd, montrer qu’on est des grands artistes. Malheureusement, il ne suffit pas d’ajouter une musique de Mozart en fond sonore pour donner de la profondeur à un spectacle...

Seul point positif de la soirée pour moi, mais ça n’a pas de prix : j’en suis ressorti en me disant que décidément je ne faisais pas partie du public-cible, ce qui m’a remonté le moral.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017)

Pasolini, le personnage

Il n’y a pas à dire: Pasolini est un personnage. Un artiste. Un ascète. Il n’y a rien de lui qui soit inutile ou frivole. Tout est intense chez lui.

Et tout nous parle aujourd’hui encore: la résistance au conformisme, à la facilité, aux médias, à la consommation, la rage de vivre jusqu’au bout une vie digne d’être vécue, une vie consciente, une vie pleine. Un message qui frappe d’autant plus ici en Espagne que la crise y a fait aussi des ravages, ramenant les éternelles questions sur l’économie, capable de massacrer les peuples...

Je pensais à ça en assistant au passionnant ‘Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas)’, un montage de textes de Pasolini, réunis et mis en scène par le dramaturge Álex Rigola et joué par le comédien Gonzalo Cunill dans le cadre de L’Institut del Teatre de Barcelone et du GREC, le Festival de Théâtre de Barcelone.

Álex Rigola part d’un poème inédit, retrouvé à la mort du poète:

Et aujourd’hui je dirai qu’il ne faut pas seulement s’engager en écrivant, mais en vivant:

Il faut résister grâce au scandale

Et avec la rage, plus que jamais,

(ingénus comme des bêtes) à l’abattoir,

aliénés comme des victimes...

Pour cette occasion, il nous était proposé « d’entrer dans une caisse servant à transporter des oeuvres d’art, dans laquelle nous gardons, jalousement et avec délicatesse Pasolini et ses mots. Pier Paolo nous attend à l’intérieur pour nous laisser un peu de son monde, de sa personne, de sa lutte, de ses idées... qui continuent à être si nécessaires dans cette période que nous vivons. »

On peut se demander s’il était absolument indispensable de recourir à ce dispositif d’une grande caisse aménagée en petit salon pouvant contenir une vingtaine de spectateurs dans une sorte de veillée intimiste, pour voir le brillant comédien argentin Gonzalo Cunill interpréter le personnage de Pasolini en tant que résistant à l’aliénation de son temps et du nôtre – par les chaleurs qu’il faisait, l’idée de s’enfermer dans une boîte n’était a priori pas une priorité, et il me semble que ce texte aurait tout aussi bien pu être donné dans une petite salle. Mais peut-être qu’aucune salle n’était disponible, d’où l’idée de la caisse, placée dans une sorte de cave de l’Institut del Teatre...

C’est un détail, vite compensé par la simplicité et l’honnêteté de la mise en scène et du jeu: le comédien, en tenue de footballeur (d’après une photo de Pasolini dans le même costume), interprète Pasolini nous racontant sa vie marginale, et ambigüe, Pasolini pour et contre son père (un fasciste convaincu), Pasolini engagé politiquement côté communiste mais resté petit-bourgeois dans l’âme, Pasolini, intellectuel reconnu et pourtant fondamentalement étranger à l’intelligentsia, Pasolini écrivain, poète, cinéaste célèbre, mais aussi totalement marginal toute sa vie...

Grâce au talent et à l’accent de Gonzalo Cunill, comédien argentin (l’argentin, c’est de l’espagnol parlé par un Italien), ces textes, pourtant traduits en espagnol, gardaient toute la saveur et la force des originaux, en particulier la poésie de Pasolini, moins connue que ses films, ses romans ou ses textes théoriques, et pourtant si magnifique et si pure dans sa simplicité et dans son naturel, comme cet extrait de ‘La Realtà’ (La Réalité), écrit le 10 juin 1962 et paru chez Garzanti en 1964, dont je vous donne une traduction personnelle:

Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è il mio amore.

Vengo dai ruderi, dalle chiese,

dalle pale d’altare, dai borghi

abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli.

Giro per la Tuscolana come un pazzo,

Per l’Appia come un cane senza padrone.

O guardo i crepuscoli, le mattine

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,

come i primi atti della Dopostoria,

cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,

dall’orlo estremo di qualche età

sepolta. Mostruoso è chi è nato

dalle viscere di una donna morta.

E io, feto adulto, mi aggiro

più moderno di ogni moderno

a cercare fratelli che non sono più.

Je suis une force du Passé.

Dans la seule tradition se trouve mon amour.

Je viens des ruines, des églises,

des retables, des bourgs

abandonnés sur les Apennins ou les Préalpes,

où ont vécu mes frères.

Je marche sur la Tuscolana comme un fou,

Sur l’Appia comme un chien sans patron.

Ou bien je regarde les crépuscules, les matins

sur Rome, sur la Ciociaria, sur le monde,

comme les premiers actes de l’Après-Histoire,

à l’aquelle j’assiste, privilège de scribe,

depuis l’extrémité de quelque âge

enfoui. Monstrueux est celui né

des entrailles d’une femme morte.

Et moi, foetus adulte, je rôde, je tourne en rond

plus moderne qu’aucun moderne

pour chercher des frères qui ne sont plus.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).