* Willy *

Willy, roi du calembour bon.

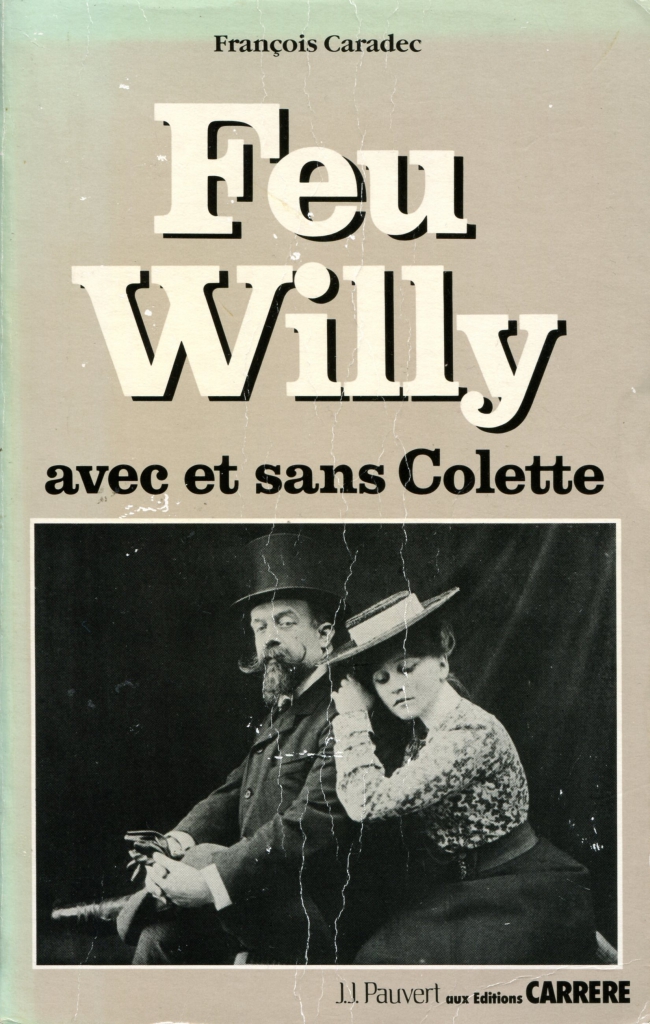

Dans l’amusant Feu Willy : avec et sans Colette de François Caradec (Paris : Jean-Jacques Pauvert aux éditions Carrère, 1984), que j’ai déjà évoqué ailleurs ( Il y a du monde dans la tour d’ivoire), je pensais ne lire que la vie un peu ennuyeuse de l’ex-mari de Colette, or c’est aussi une explication passionnante du monde de l’édition des années 1900-1930, qui ressemble beaucoup au nôtre.

Henri Gauthier-Villars (1859-1931), qui avait compris le fonctionnement du système, avait créé une sorte d’atelier dont le nom global était Willy, son pseudonyme, qui publiait des textes travaillés à différents niveaux de spécialité par des gens comme Curnonsky, Paul-Jean Toulet, Jean de Tinan, Pierre Weber et pleins d’autres.

C’était très profitable : des tirages à trente mille exemplaires et plus, et Willy payait très bien ses collaborateurs. Tout cela dans un contexte de littérature commerciale très semblable au nôtre.

Mais à part cet aspect éditorial, impossible de ne pas éclater de rire avec les mauvais calembours du facétieux Willy. Dans ses fameuses Lettres de l’Ouvreuse, sa critique musicale, on trouve des perles du style : « Othello : une tempête dans un Verdi ».

Les chroniques musicales de Willy ont été réunies dans des recueils aux noms facétieux comme La Mouche des Croches (1894), La Colle aux Quintes (1899), Garçon, l’audition (1901) – et ne parlons pas du nom de ses personnages de fiction : Suzanne Aubin, Nini Seffini, Mme d’Amouredo (Claire), Andrée des Hartisses, le marquis de Vlaksastir, le baron d’Ethelred.

©Sergio Belluz, 2016, le journal vagabond (2015).

Illustration: Willy, par Boldini.

Avec Willy, il y avait du monde dans la tour d’ivoire

« Willy ont beaucoup de talent », écrit Jules Renard au sujet d’Henry Gauthier-Villars, dit Willy, qui a signé à la place de Colette la série des Claudine – ils étaient encore mariés –, et qui est l’auteur, en tant que « marque » Willy, de plus de cent livres, quelques-uns encore très plaisants à lire, tous ou presque des bestsellers, avec des tirages allant de trente mille à trois-cents mille exemplaires (pour les Claudine entre autres) écrits avec une cinquantaine de nègres, Colette, bien sûr, mais aussi Tristan Bernard, Francis Carco, Curnonsky, Roland Dorgelès, Gyp, Yves Mirande, Jean de Tinan ou Paul-Jean Toulet.

François Caradec, dans son passionnant Feu Willy (Paris : Jean-Jacques Pauvert, 1984), évoque, à travers le cas Willy, le monde éditorial des années 1900-1930, et on ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec l’économie éditoriale actuelle, qui n’a pas beaucoup changé : on parle de littérature, mais il faut faire de l’argent. Dans le meilleur des cas, les best-sellers financent les livres qui se vendent moins, même si on se demande si cet équilibre est encore respecté, vu la concentration actuelle en quelques grands groupes média dont l’édition n’est qu’une subdivision qu’on envisage sous le point de vue du chiffre d’affaires et dont les autres divisions (chaines de télévision et de radio, magazines) se chargent de faire la promotion.

Dans cette recherche du bestseller, on continue à utiliser des nègres, dans les mémoires de vedettes, dans le livre d’histoire, le livre scientifique, ou le recueil de faits réels signés par de célèbres animateurs, sans compter la fiction, le nègre se travestissant souvent en « documentaliste » ou en « recherchiste », même si on trouve quelquefois d’élégants et discrets « en collaboration avec ».

Willy s’explique: « En temps de presse, d’abondance de travaux, on ne peut faire face à tout : romans, articles, livrets d’opéras, adaptations de pièces étrangères ; critiques théâtrales, musicales, littéraires, revues, opérettes... Il n’y a que vingt-quatre heures dans une journée, et, même en réduisant au minimum le temps perdu à dormir, on n’y suffit pas, alors on pratique une intelligente division du travail, on distribue les tâches à divers dégrossisseurs... Ces manœuvres confectionnent l’ébauche, le « monstre ». Sur ce premier jet, on travaille, on élague les fautes de français, on reboute les phrases claudicantes, on saupoudre de traits dits d’esprit, on évite de tomber dans les pièges que vous tend immanquablement tout nègre digne de ce nom, on retape, on lime, on fignole » (Les Fourberies de Papa (1926).

Ce qui conduit François Caradec à faire une remarque intéressante sur le marché du livre, sur ce qu’il appelle le mythe de l’auteur, la notion d’auteur, déjà bien malmenée par les interventions de plus en plus fréquentes de l’éditeur dans le travail de l’écrivain, en particulier dans la fiction : « Le pseudonyme de Willy est la marque d’une firme, à l’intérieur de laquelle Henry Gauthier-Villars peut sans déchoir être le nègre de ses nègres, leur rédacteur en chef et leur bailleur de fonds. Le genre de romans qu’il livre aux éditeurs doit répondre à des recettes éprouvées. Rien de tel que le travail d’équipe pour peaufiner un « best-seller », car un homme seul ne peut répondre à la demande pressante des éditeurs à la recherche des succès de librairie. C’est ce que Patrick Besnier appelle « une conception moderne de l’oeuvre d’art », déjà bien comprise par Alexandre Dumas père, et sans laquelle il n’y aurait pas aujourd’hui d’œuvres télévisuelles. Le mythe de l’« auteur », de l’écrivain solitaire, n’existe plus dans le public qu’à l’égard du livre. » (François Caradec, Feu Willy, Paris : Jean-Jacques Pauvert, 1984)

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2015)