* à l'opéra *

Quartett de Luca Francesconi ou Les Liaisons dangereuses

Fascinant de penser que Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, un texte du XVIIIe siècle, soit toujours aussi contemporain, il n’y a qu’à voir le nombre d’adaptations cinématographiques.

Ça n’a pas vieilli, et ça fascine encore par ses perversités au pluriel, la première étant celle de ses deux protagonistes qui prennent plaisir à avilir les êtres purs, la seconde par le texte lui-même, censé être moralisateur, et donnant à voir dans toute leur splendeur ces jeux de dupes.

C’est ce que je me disais l’autre soir en allant voir au Gran Teatre del Liceu de Barcelone l’opéra Quartett, en un acte, du compositeur milanais Luca Francesconi (né en 1956), qui a été, entre autres, assistant du grand Luciano Berio mais a aussi fait ses classes dans le jazz.

Luca Francesconi est également l’auteur du livret (en anglais) basé sur la pièce du dramaturge allemand Heiner Müller qui lui-même s’est inspiré des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos dont il crée ce qu’au cinéma on appellerait une sequel, une suite, c’est dire si ce ne sont pas les effets de miroir qui manquent pour cet opéra magnifique créé en 2011 à la Scala de Milan.

La pièce de Heiner Müller et l’opéra de Luca Francesconi se concentrent sur les deux personnages principaux, Valmont et Mme de Merteuil, qui jouent, ou rejouent les conquêtes de Valmont – Sophie de Vollanges et Mme de Tourtel – comme s’il s’agissait de jeux de rôles, comme si ces deux personnages, aujourd’hui vieillis, revivaient aussi leur passé, ou, peut-être, se rejouaient leurs fantasmes respectifs, s’interrogeaient sur leur relation et sur leurs rôles respectifs dans cette relation.

La très belle scénographie d’Alex Ollé (Fura dels Baus) comprenait une chambre figurée par un cadre au milieu de la scène, et comme tenu par des cordes. Autour de ce cadre, des projections (de nuages qui passent, de murs qui s’écroulent, de ciels étoilés, en relation avec un passage de l’œuvre).

Superbe début avec Mme de Merteuil seule, se masturbant en pensant et en s’adressant à Valmont. Elle est en robe rouge écarlate, elle parle seule, puis, autour d’elle, des projections de nuages qui passent, puis une maquette de ville, puis un immeuble, puis une chambre de l’immeuble, avec, projetée en surimpression et en transparence, la chanteuse, comme si elle était à sa fenêtre.

Cet opéra pour deux personnages, Valmont (baryton) et Merteuil (soprano) comprend aussi des passages qui jouent sur les ambigüités sexuelles et l’inversion des rôles tant dans le jeu des chanteurs que dans la musique elle-même (le baryton chante quelquefois en fausset, comme s’il contrefaisait des personnages de femmes, ses anciennes conquêtes).

À un certain moment, les deux partners in crime se regardent et on a droit, visuellement, à une superbe mise en abyme par le biais d’un film en gros plan projeté derrière le cube où ces mêmes deux protagonistes se regardent sur scène, dans leur petite cage.

La fin est spectaculaire après la mort de Valmont, empoisonné par un verre de vin, lorsque Mme de Merteuil ôte le capitonnage du cube, qui dévoile des bibliothèques qu’elle vide de rage et de désespoir, comme pour dire que toutes ces turpitudes ne sont que verbales – Words ! Words ! Words ! comme crie Shakespeare.

On s’y dévêt, on baise sur scène, on se bat sans cesse dans une partition qui mêle instruments acoustiques et enregistrements électroniques des voix des protagonistes, et c’est magnifique, lyrique et cru tout à la fois, comme un Benjamin Britten qui se serait lâché.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).

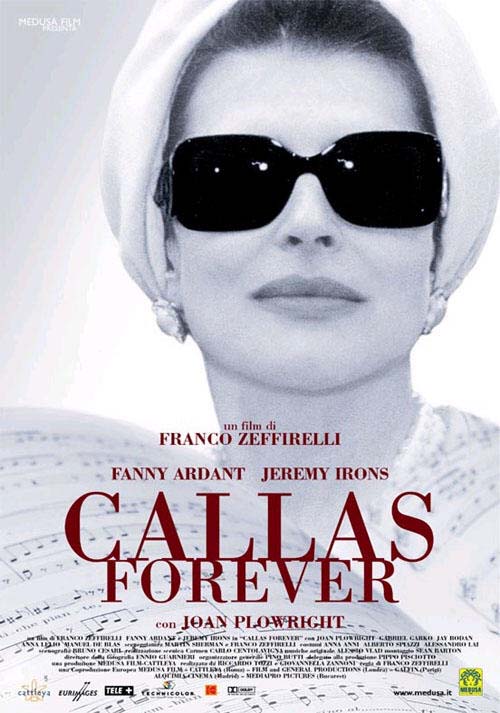

Zeffirelli et Callas, hélas

Dans un double DVD présentant les œuvres de Franco Zeffirelli, metteur en scène terriblement surévalué, on trouve sa version de Jane Eyre (avec Charlotte Gainsbourg, entre autres) et surtout Callas Forever (2001) que j’ai regardé hier soir. C’est avec Fanny Ardant en Callas et Jeremy Irons dans le rôle d’un producteur de cinéma.

On le sait, Zeffirelli a été un proche de Callas, via Luchino Visconti, dont il était l’assistant.

Le film est un peu simplet et lourdaud, mais n’est-ce pas le propre de tout ce que fait Zeffirelli, ce Visconti du pauvre ? Rien ne me plaît de ce que j’ai vu de lui, tout est toujours trop : trop kitsch, trop luxe tapageur, trop minutieux dans le détail.

Au cinéma, son Lagon bleu (The Blue Lagoon, 1980) avec Brooke Shields et Christopher Atkins en éphèbe blond, était la quintessence du mièvre. Et sa version filmée de La Traviata (1982) avec Teresa Stratas et Plácido Domingo est le comble du mauvais goût.

À l’opéra même, tant sa mise en scène de Traviata, que j’ai vue au Metropolitan – y figurait un gigantesque miroir ovale où les Violetta successives, come son mutata !, constataient les dégâts irréversibles de la maladie sur leur beauté –, que celle du Trovatore, que j’ai vue aux Arènes de Vérone, étaient clinquantes à souhait.

Dans cette biographie filmée intitulée Callas Forever, il imagine Callas un peu avant sa mort à Paris. Grâce à une astuce technique qui lui permet de jouer les grands rôles de sa carrière en play-back, avec sa voix enregistrée lors de ses quelques années de gloire vocale, La Divina fait un stupéfiant come-back, au cinéma cette fois.

On la voit dépressive, prenant des médicaments, des somnifères, écoutant seule ses propres disques avec nostalgie et désespoir, les mimant en souvenir de sa gloire passée.

On la voit regarder d’anciennes photos, en particulier celles de sa relation avec Onassis (Maria par Callas, un documentaire de Tom Volf sorti en 2018 prend exactement ce même point de vue hagiographique et caricatural).

Sans vouloir faire de la psychanalyse de bazar, il me semble, plus humainement et plus simplement, qu’au delà des excès vocaux dans lesquels elle est tombée en voulant chanter des répertoires qui, au final, ont eu raison de sa voix, une des causes principales pour lesquelles Maria Callas n’avait plus de voix en fin de carrière – on le voit dans cet horrible document sur sa tournée au Japon en 1974 avec le ténor Di Stefano –, c’est tout simplement une profonde dépression suite à sa rupture avec Onassis.

Et pas qu’une dépression liée à une déception amoureuse, mais bien une dépression en lien direct avec cet incroyable travail sur soi accompli pour qu’on l’aime enfin, pour échapper à son destin, pour devenir un personnage, pour se convertir en La Callas, la belle, la glamoureuse, la meilleure : La Divina.

Dès qu’elle a été vraiment amoureuse et heureuse avec Onassis, dès qu’elle s’est enfin sentie aimée profondément – pour elle-même et pas pour le personnage public – elle a tout laissé tomber, les exercices de chant, le travail, la discipline, tout ce qui lui avait servi de rempart, et elle a commencé à profiter de la vie.

Et quand il y a eu la rupture avec Onassis, et son mariage ultérieur avec Jacqueline Kennedy, Maria Callas est tombée dans une profonde dépression et tout a perdu son sens.

C’est que le chant, et le chant lyrique en particulier, c’est de l’énergie qui émane du centre du chanteur ou de la chanteuse.

Si on ne croit plus en rien, si plus rien n’a de sens, difficile de trouver l’énergie nécessaire pour interpréter un répertoire, pour incarner un personnage fictif par la voix comme par le geste, en particulier si l’on s’est aussi créé son propre personnage en parallèle : tout paraît vain, absurde.

On n’arrive plus à donner le change, à tricher.

C’est pour moi la vraie raison de la perte de voix de Callas. On sent bien le vide affectif qu’il y a toujours eu derrière, comme une énorme faille narcissique qui date d’une enfance misérable et sans amour, avec un père absent et une mère manipulatrice.

Le film de Zeffirelli tombe dans ce double travers de la fascination du mythe et de l’exploitation du mythe qui est la plaie de la plupart des biographies filmées, ces biopics tant à la mode aujourd’hui (Edith Piaf, Judy Garland...).

Dans celui-ci, c’est presque gênant de voir une grande actrice comme Fanny Ardant mimer, comme une petite fille devant son miroir, les gestes et les postures de la Callas et de la voir se balader en tailleur Chanel pendant tout le film (pour la touche réaliste ?).

Je trouve que ce n’est pas rendre hommage, et encore moins rendre service à un artiste que de n’aduler que ses manières, ses tics en somme, en l’occurrence les crises, les colères ou les discours un peu ampoulés d’une star comme Callas.

On peut le constater dans les multiples interviews d’elle qui circulent sur internet : les années passant, le personnage qu’elle s’est créé cède le pas à l’extraordinaire artiste qui, loin de feindre d’être ce qu’elle n’est plus, fait sa propre psychanalyse et devient ce qu’elle est profondément : touchante, fragile, intelligente, juste, lucide, franche, honnête.

On ne peut pas en dire autant de ce que fait Zeffirelli dans ce film facile et raté, qui capitalise sur le mythe et non sur la chanteuse, sur l’artiste et sur la femme.

Et puis ce mauvais goût, toujours (gros soupir).

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2018)

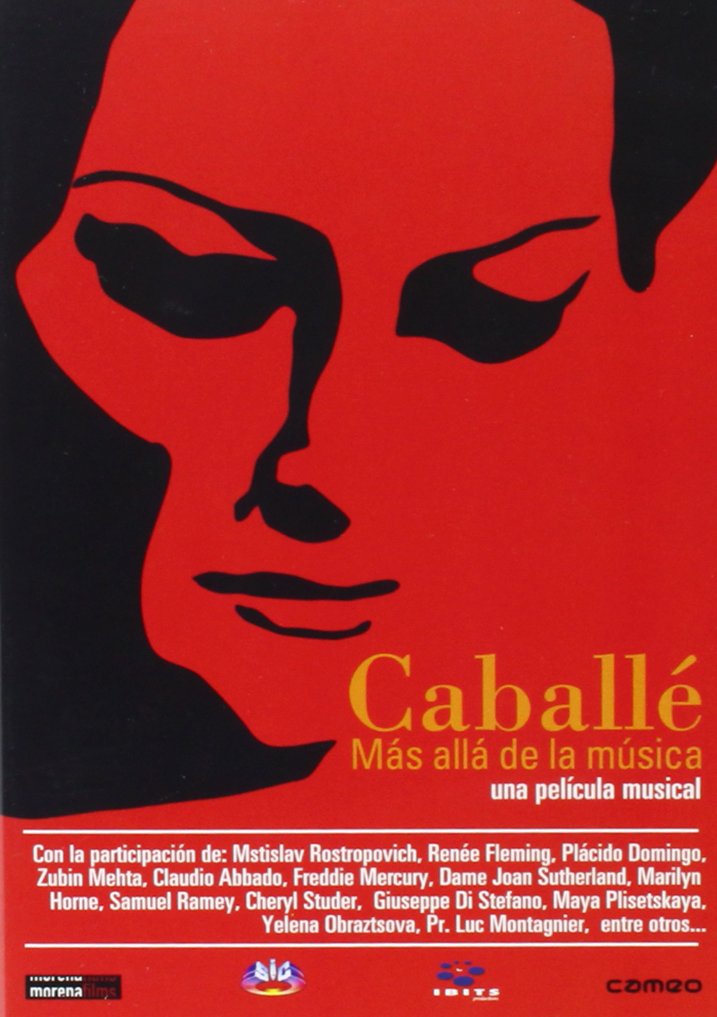

Montserrat Caballé : hommage à la Superba

Émotion intense, hier, jusqu’à deux heures du matin, à écouter et voir Montserrat Caballé dans Montserrat Caballé más allá de la música (Montserrat Caballé au delà de la musique) un long documentaire sur sa vie : quelle voix et quelle technique prodigieuses !

Jamais rien de forcé, un son rond, même quand il est filé, ampleur et légèreté à la fois, vocalises impeccables, phrasé précis, souffle interminable, et cette couleur de voix, ce timbre si sublime, velouté, suave, léger et puissant, proche et lointain...

Pas étonnant qu’après La Divina (Maria Callas) et La Stupenda (Joan Sutherland), on ait surnommé Montserrat Caballé La Superba.

Une voix hors du commun et une personnalité attachante, une certaine bonhomie de surface, mais aussi, derrière, une exigence féroce, tant par rapport à elle-même que par rapport aux autres, qu’ils soient chanteurs, chefs d’orchestre, metteurs en scène ou garçons de café.

CHEZ CABALLÉ C’EST LA VOIX QUI INCARNE

Ce n’est pas le moindre des paradoxes que cette voix si aérienne émane de ce corps massif et tendre à la fois : la voix est si pure, si belle, si naturelle, si facile, si expressive par elle-même qu’elle transcende le physique qui devient d’une sublime beauté.

Chez Caballé, la voix est le personnage, le physique disparaît.

Zoe Dragotescu, ma professeure de chant, qui admirait sans limite à la fois la technique, l’interprétation et la couleur de timbre de Caballé – elle était plus critique envers Maria Callas, dont elle caricaturait les changements de registres maladroits et les notes de poitrine... – disait qu’avec une telle caisse de résonance tout était possible, et elle ne se référait pas tant au gabarit de Montserrat Caballé qu’à son « appareil bucco-pharyngé », comme disent précieusement certains ouvrages techniques sur le chant.

Pour moi, ces notes chantées comme sur un fil de voix et tenues sur une durée presque inhumaine, résonnant dans toutes leurs harmoniques, restent un exemple des prodiges que peut accomplir la voix humaine et de l’émotion qu’elle peut provoquer.

Et ce qui est fascinant, c’est que quand Caballé chantait, même dans le registre suraigu, on sentait qu’il y avait encore de la marge, comme si les limites extrêmes de cette voix se trouvaient bien plus éloignées encore.

CONTRE LE MISTRAL C’EST CABALLÉ QUI GAGNE

Dans ce documentaire, on retraçait sa carrière depuis ses premiers cours au Conservatoire du Liceu de Barcelone, sa première grande audition à Rome – où on lui dit sèchement de se marier et de s’occuper de ses enfants –, son entrée dans la troupe de l’Opéra de Bâle, où elle apprendra son métier pendant une dizaine d’années en chantant à peu près tous les rôles, puis en Allemagne, et, enfin, à ce fameux soir de 1965 à Carnegie Hall où elle remplace au pied levé Marilyn Horne dans une Lucrezia de Donizetti d’anthologie qui mettra tout le New York lyrique à ses pieds.

On la voit et on l’entend dans un duo du Semiramide de Rossini, à Aix-en-Provence en 1980, avec cette même Marilyn Horne qu’elle avait remplacée à Carnegie Hall et à qui, d’une certaine manière, elle devait d’être devenue une star. Les deux virtuoses vocalisent d’amour et c’est prodigieux d’interprétation vocale.

Quant à l’historique et mythique Norma aux Chorégies d'Orange (1974), devenue la Norma de Montserrat Caballé, un extrait en est donné où, dans le célèbre Casta Diva, Caballé bat le mistral, qui soufflait ce soir là.

Sans jeu de mots, il n’avait aucune chance : souffle contre souffle, il ne faisait pas le poids.

QUAND UNE REINE CHANTE AVEC QUEEN

Une voix pareille, capable de passer avec une telle aisance et quelquefois en s'amusant, même, de Vivaldi à Häendel, de Rossini à Donizetti, de Bellini à Verdi, de Puccini à Strauss, c’est, littéralement, un miracle.

Dans le DVD, on voyait aussi le frère de Montserrat, Carlos Caballé, qui a été un grand découvreur de voix, et notamment celles du ténor Josep Carreras et du baryton Joan Pons.

Caballé ne serait pas devenue la Caballé, sans ce frère avisé, qui a fait office d’agent, qui lui a fait prendre patience, et l’a accompagnée pas à pas tout au long de son développement vocal et de sa carrière.

C’est que Caballé, dès son départ pour Bâle, y est partie avec toute sa famille, ses parents y ont trouvé du travail, ses frères y ont fait leurs études.

On y voit aussi Freddy Mercury et une Caballé énorme et royale à la fois, capable de vocaliser devant des milliers de personnes lors de l'inauguration des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992.

Preuve de sa qualité, cette voix a vieilli harmonieusement : Caballé a chanté pour ainsi dire jusqu’à la fin de sa vie.

Dans le DVD, on voit un extrait d’un concert qu’elle a donné dans les Jardins de la villa d’Este, en 2002, où, à l'âge très sexy de soixante-neuf ans elle interprétait encore avec sensualité une magnifique Cléopâtre de Massenet.

Et le miracle s’accomplit à nouveau, on oublie son physique et son âge : Cléopâtre, c’est sa voix.

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2018)

Doña Francisquita (ou presque)

Un peu frustrante, la production de cette Doña Francisquita d’Amadeo Vives Roig (1871-1932) dirigée par le chef Roberto Forés Veses à l’Opéra de Lausanne, en co-production avec le Teatro de la Zarzuela de Madrid et le Gran Teatre del Liceu de Barcelone.

Comme toute zarzuela, l’œuvre est faite de parties chorales et chorégraphiques, d’airs solistes et de dialogues parlés à la manière de La Flûte enchantée de Mozart.

Un des partis pris de Lluís Pasqual – metteur en scène prestigieux du théâtre catalan – est de penser que « les Européens » ne peuvent comprendre la quintessence des parties parlées parce qu’ils ne parlent pas espagnol, même avec les surtitres en français et en anglais.

Du coup, il crée une situation un peu artificielle dans laquelle on ne chante que les airs (et pas tous...), les dialogues et certaines parties de l’intrigue étant résumés en diverses interventions par une sorte de directeur artistique – interprété à Lausanne par Carlos Henríquez, le frère de la regrettée Isabel Henríquez, mezzo suisse d'origine espagnole, décédée trop jeune, un frère qui fait une carrière dans le stand-up et rend ainsi, peut-être, un touchant hommage à sa sœur disparue – qui s’adresse en alternance au public et aux interprètes qui, de leur côté, ne sont pas d’accord avec cette entorse à la tradition (ça fait partie de la mise en scène).

DOÑA FRANCISQUITA (1923), VERSION ROMANTIQUE DE LA DISCRETA ENAMORADA DE LOPE DE VEGA (1605)

Au théâtre, Lluís Pasqual i Sánchez a brillamment mis en scène Sophocle, García Lorca, Pinter ou Handke, et, à l’opéra, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Schönberg ou Dallapiccola.

Le compositeur Amadeo Vives Roig

Même si Amadeo Vives Roig est un compositeur catalan d’origine (il est né à Collbató, dans la banlieue de Barcelone), il est évident que confier la mise en scène de ce genre si castillan et si madrilène à quelqu’un dont ce n’est pas la culture, un Catalan pure souche, fondateur du célèbre Teatre Lliure de Barcelone, tour à tour directeur du Centro Dramático Nacional à Madrid, de l’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris, de la Biennale de Théâtre de Venise et du magnifique Teatro Arriaga de Bilbao, allait forcément déboucher sur quelque chose d’un peu plus intellectuel, et même de plus politique et de plus cérébral.

Sachant que l’argument de Doña Francisquita est une reprise, une transposition dans le Madrid romantique de 1850, de La Discreta Enamorada (L’Amoureuse discrète), la brillante comedia de enredos – comédies d’intrigues où les belles rivalisent d’astuces raffinées pour conquérir celui sur lequel elles ont jeté leur dévolu – de Lope de Vega (1652-1635), un des grands dramaturges du Siècle d’Or espagnol, Lluís Pasqual, un peu paresseusement, fait coïncider les diverses reprises discographique et télévisées de la pièce de théâtre originale (dont existent des archives...), avec celles, fictives celles-là, de la zarzuela, en un parallèle qui permet de caser les grandes périodes historiques de l’histoire tumultueuse de l’Espagne contemporaine.

Concrètement, on passe d’un faux enregistrement de Doña Francisquita pendant la République, dans les années 30, avec les grandes grèves ouvrières qui touchent aussi les techniciens du pseudo-studio, on poursuit avec une représentation télévisée pendant la période franquiste des années 1970 (Franco meurt en 1975), une autre pendant la période postfranquiste des années 1980 – un ministre appelle d’on ne sait où pour intervenir – et, enfin, pour le dernier acte, une répétition du spectacle dans un studio de télé de 1996...

©Alain Humerose/Opéra de Lausanne, 2020

ET POURTANT, ELLE SURNAGE (LA ZARZUELA)

Un peu artificiel, et peu lisible pour ce même public « européen » qui, s’il ne comprend pas l’espagnol, connaît encore moins en détail l’histoire de l’Espagne et ses sous-entendus actuels...

Heureusement, la mise en scène n’arrive à gâcher ni les très belles scènes chorales et chorégraphiques – dans les zarzuelas, une manière presque sociologique de représenter le petit peuple madrilène –, ni le plaisir d’entendre de très bons chanteurs, à commencer par le ténor, Ismael Jordi, qui interprète Fernando, à la voix claire, lumineuse, naturelle, latine, nuancée (ah, ces spianati et ces parties en falsetto parfaitement glissées entre les parties soutenues...), tant dans ses solos que dans ses duos tendres avec l’élégante soprano (Leonor Bonilla) aux coloratures assurées dans son bel Air du Rossignol.

Pablo García López, l’autre jeune ténor – une antithèse de Pavarotti par le gabarit, mais superbe voix lui aussi –, joue malicieusement Cardona, le confident de Fernando.

La mezzo Florencia Machado (Aurora « la Beltrana », une tonadillera, une chanteuse populaire) donne brillamment son air flamenco a capella rythmé par les palmas, les battements de main – comme dans une sévillane corralera ou un rap flamenco, on ne sait pas si ça fait partie de la partition ou si c’est un rajout du metteur en scène, musicalement je pencherais plutôt pour cette deuxième option – avant d’entonner le facétieux Boléro du Marabout, plein de jeux sur les syllabes, à la manière d’un Gainsbourg.

Quant au reste de la distribution, Francisca, la mère de Francisquita, interprétée avec beaucoup de talent, d’humour et d’aplomb par Milagros Martín, Matías, le père de Fernando (Miguel Sola, basse) ainsi que le Lorenzo Pérez de Mohamed Haidar, excellent baryton formé entre autres à la Haute école de musique de Lausanne, et superbe comédien (pas facile de donner ces dialogues parlés sans être de langue maternelle espagnole) complétaient avec brio une distribution à la hauteur.

©Thierry Pillon, 2020

DE BELLES TROUVAILLES SCÉNIQUES

La mise en scène n'est pas révolutionnaire: on a déjà vu cette manière de présenter un opéra comme s'il s'agissait d'un programme télévisé ou d'un reality, notamment au Gran Teatre del Liceu l'année passée, où Les Pêcheurs de perles de Bizet ont été présentés avec cette astuce ( j’en ai écrit une critique).

Mais soyons juste, il y a de belles trouvailles, à commencer par les chanteurs qui se rebellent contre le producteur musical, ce qui donne une sorte de mise en abyme d’effet pirandellien à la Six personnages en quête d’auteur.

J’ai aussi beaucoup aimé le plateau rond divisé en cercles tournant dans des sens contraires pour animer le grand bal du carnaval, les choristes et figurants qui tournent doublement, d’abord en tant que couples dansant, puis en tant que personnages placés sur des pistes en bois qui tournent tout autour de la scène, un effet boîte à musique d’une grande élégance.

©Alain Humerose/Opéra de Lausanne, 2020

Ce même plateau en bois se révèle d’ailleurs très pratique, puisqu’il permet, plus tard, l’intervention des danseurs de flamenco qui, sur ce plancher, à l’arrêt cette fois, peuvent taper du pied en toute liberté sur le célébrissime Fandango de los cuchilleros (« Fandango des couteliers ») du IIIe acte.

LA ZARZUELA, GENRE NATURALISTE ?

Comme dans la plupart des zarzuelas, le compositeur Amadeo Vives est allé puiser dans le patrimoine folklorique et populaire, que ce soient les musiques des différentes régions (jota aragonesa, boléro de Mayorque, chotis ou tuna estudiantine madrilènes et, bien sûr, flamenco). Dans certains ensembles dansés, les castagnettes répondent en se superposant à la musique orchestrale (ce n’est pas nouveau, Boccherini, bien avant Vives, en avait fait bon usage).

Dans la zarzuela, j’aime tout particulièrement cet univers madrilène, dont le reste de l’Europe n’a pas idée : un fond populaire aussi fort que celui des titis parisiens et de la mythologie montmartroise.

À Madrid, il y a des types, « el chulo » et « la chula », lui assez hâbleur, et insolent, vêtu d’une veste ou d'un gilet sur une chemise blanche, avec une casquette portée bas sur le front. Ce « chulo madrileño », ce personnage drôle, arrogant, beau parleur, moqueur, apparaît dans une grande majorité de zarzuelas, mais aussi en littérature, au théâtre, par exemple chez un dramaturge aussi fabuleux que Carlos Arniches dans ses célèbres sainetes (Del Madrid Castizo, 1917), pleines de verve, comme des scènes de ménage à la Courteline, en plus flamenco.

Le « chulo » et la « chula » ont aussi leur java, le chotis, une déformation du mot « Schottisch », imprononçable pour un Espagnol, danse que des compositeurs aussi variés que Beethoven, Schubert ou Chopin ont illustrée.

Arrivé à Madrid vers 1850, le chotis a tout de suite été adopté par les classes populaires, ça se danse encore aujourd’hui au son d’un orgue de barbarie, en couple et sur place, « en carré » (on dit par plaisanterie qu’il n’y a pas besoin de plus d’espace que celui d’un pavé pour le danser).

CULTURE ET NATIONALISME, UN ÉQUILIBRE COMPLIQUÉ...

En somme, dans la zarzuela, le tempérament s’ajoute à la culture qui, à son tour, le reflète, un costumbrismo – c’est le terme technique, qui qualifie un sorte de naturalisme, une recherche des compositeurs et des librettistes pour retranscrire de manière plus élaborée un certain folklore et un caractère « national » – dans les mots, dans la musique, dans les rythmes, dans les situations, dans les personnages, dans les rues, dans les usages...

Tout comme en Allemagne, en Italie, en Russie ou même en France, on va puiser dans la culture populaire pour trouver ou renouveler un art national, pour y chercher un caractère particulier censé représenter un peuple, ce qui est toujours aléatoire et même dangereux, quelquefois : l’humanité à la fois une et diverse laisse la place à des « caractères nationaux » censés représenter la quintessence d’une nation, ce qui, à son tour, risque d’alimenter un autre nationalisme, exclusif dans le sens fort du terme, ce que le metteur en scène Lluís Pasqual suggère en filigrane (entre nationalisme culturel castillan et nationalisme culturel catalan, chacun avec ses références irréfutables brandies à chaque incident, on n'est pas sortis de l'auberge espagnole...)

LE SUD, C’EST AUSSI LA CULTURE

Mais tout de même, c’est à chaque fois un plaisir d’assister à un spectacle lyrique hors du sempiternel répertoire, hors des sentiers battus, comme ces zarzuelas si enlevées et si ancrées dans le patrimoine espagnol : qui connaît chez nous ces chefs-d’œuvre que sont El Barberillo de Lavapiés (de Francisco Barbieri, 1874), La Gran Vía (de Chueca et Valverde, 1886) ou encore El Gato Montés (du compositeur Manuel Penella, 1916), qui sont des classiques en Espagne ?

Encore un exemple de cet ostracisme contre la culture méditerranéenne, qui serait, par force, plus superficielle, moins « sérieuse » que celle plus au nord.

Rappelons-le : la culture espagnole, c’est à dire hispanique, est une des grandes cultures mondiales, au même titre que l’anglo-saxonne, la germanique, l'italienne, la française ou la russe.

©Sergio Belluz, 2020, le journal vagabond (2020)

Les Pêcheurs de perles de Bizet façon reality (sans Kardashian)

On n’y pense pas, en ces temps de narcissismes aigus, en particulier chez les metteurs en scène d’opéra, mais une des raisons d’être de la mise en scène est aussi d’ordre tout simplement pratique :

- il faut faire passer une histoire, la rendre crédible, et ce n’est pas toujours gagné.

- il faut tâcher que chaque spectateur (celui du poulailler comme celui du parterre) puisse comprendre l’action et voir clairement les acteurs dans les scènes cruciales.

- il faut quelquefois occuper le public lorsqu’un changement de décor est nécessaire entre deux tableaux ou deux actes.

C’est dire qu’il y avait du travail pour ces Pêcheurs de perles de Bizet, dans une toute nouvelle production du Liceu, l’Opéra de Barcelone.

LES PÊCHEURS DE PERLES, UN NANAR ?

En gros, c’est l’histoire de deux pêcheurs de perles, justement, et amis inséparables, Nadir, le ténor (un John Osborn à la hauteur, qui a su dealer intelligemment en voix de fausset les aigus périlleux de son grand air), et Zurga, le baryton (un très beau Michael Adams, magnifique de désespoir dans son grand air de remord au troisième acte) qui tous deux vivent à Ceylan, l’actuel Sri Lanka.

Un beau duo exprime leur tendre complicité, mais entre deux pêchages de perles, les deux tombent amoureux de la même femme qui, accessoirement, est la grande prêtresse Léïla, censée rester vierge (la soprano Ekaterina Bakanova au très beau timbre, même si les aigus sont mal assurés dans les coloratures) – et le Grand Prêtre Nourabad (la basse Fernando Radó), est là pour le lui rappeler régulièrement.

Inutile de dire que les deux amis en viennent aux mains, et Zurga le baryton, devenu chef de la tribu, se venge en envoyant son meilleur ami au bûcher avec la Grande Prêtresse, mais se ravise quand il reconnait en la Grande Prêtresse la petite fille qui lui avait sauvé la vie des années auparavant.

Pris de remords, il se sacrifie, les laisse s’échapper pour qu’ils puissent vivre leur amour, et finit lui-même sur le bûcher.

MÊME BIZET ÉTAIT PARTAGÉ

Cette œuvre de jeunesse (elle date de 1863, Bizet avait alors 24 ans), moins connue que sa Carmen (1875), est aujourd’hui souvent reprise, parce qu’elle compte de très beaux airs et une je-ne-sais quoi de tendre et de désuet qui fait tout son charme, ne fût-ce qu’un exotisme de pacotille que Léo Delibes reprendra vingt ans plus tard pour sa Lakmé, et qui permettait aux voyeurs de l’époque – on est en plein Second Empire – de fantasmer sur des vierges voilées et amoureuses à la fois, et d’entrevoir un peu de chair dans d’habiles transparences en s’imaginant je ne sais quelles lascivités tropicales qui ont dû motiver de nombreuses vocations colonialistes.

Bizet lui-même, devant l’échec public de son opéra, confiait à son ami Edmond Galabert, qu’il en avait pris son parti et le considérait comme une œuvre sans valeur :

« Le jour où il apprit que j’avais acheté la partition, il se montra fort contrarié et se récria :

- Pourquoi ne m’avez-vous pas prévenu ? Je vous l’aurais donnée. D’ailleurs, vous n’aviez pas besoin d’avoir ça.

Plus tard, néanmoins, après l’avoir relue, il se déclara satisfait d’avoir pu écrire aussi jeune un certain nombre de pages. Voici, en définitive, à quoi se réduisait, d’après lui, ce qu’il y avait d’à peu près bien dans cet opéra : au premier acte, l’andante du duo de Nadir et de Zurga : Au fond du temple saint... et la romance de Nadir : Je crois entendre encore/Caché sous les palmiers... au deuxième acte, le chœur chanté dans la coulisse : L’ombre descend des cieux... puis la cavatine de Leïla : Me voilà seule dans la nuit... au troisième acte, enfin, l’air de Zurga : L’orage s’est calmé... » (Georges Bizet, Lettres à un ami, 1865-1872, avec une introduction d’Edmond Galabert).

L’OPÉRA VU PAR ENDEMOL

On comprend que dans ce cas précis, comme dans le cas d’autres opéras plus difficiles à vendre – à l’opéra, le nanar existe, même s’il est moins courant qu’au cinéma, j’évoquais récemment le cas de La Gioconda de Ponchielli –, la mise en scène est primordiale pour attirer la clientèle.

À priori, cette version des Pêcheurs de perles façon ‘reality’, dans une mise en scène et une scénographie élaborées par une équipe néerlandaise (Lotte de Beer, Dorike van Genderen, Marouscha Levy, Jorine van Beek) n’avait rien pour me plaire : nous vivons une époque où le metteur en scène, à des fins publicitaires personnelles, donne facilement dans l’épate gratuite, coûteuse, inutile et nuisible pour l’œuvre (j’ai déjà évoqué les différents trucs et gadgets imbéciles qui sévissent sur les scènes d’opéra en ce moment).

Mais j’avais aussi envie de les réentendre, ces Pêcheurs de perles, et, trouvant un moyen terme, je me suis pris un des billets les moins chers (au dernier rang du cinquième balcon, 17€, on surplombe), me disant que si c’était raté, j’aurai quand même pu me concentrer sur la musique et les chanteurs et n’aurai pas gaspillé mon argent.

Et bien, ce n’était pas mal du tout, cette idée.

Dès le départ, une équipe de télévision est installée sur la scène. Le programme s’intitule (en catalan) ‘El Repte’, Le Défi, et fait directement référence à un célèbre reality qui parachute des has-been dans des trous tropicaux, et les laisse se bagarrer entre eux jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un(e), élu(e) par le public sur des critères toujours compliqués à saisir (et on s’en fout un peu).

QUI VA SURVIVRE ?

Évidemment, il faut un peu tordre les choses pour entrer dans le concept : le Grand-Prêtre Nourabad devient le présentateur vedette du reality (dans cette production, il est calqué sur le très célèbre Jorge Javier Vázquez de Tele Cinco, la télévision trash espagnole) qui s’adresse aux caméras sur la scène (il commente ce qui s’est passé) et intervient pour relancer le jeu, dans tous les sens du terme.

Mais curieusement, dans ce cas-là, ça ne dérange aucunement une histoire qui, de toute façon, tiendrait sur un timbre-poste et ne risque pas de causer une méningite aigüe : une fois qu’on comprend les enjeux (la rivalité entre les deux hommes, l’amour que la Grande Prêtresse ne peut pas se permettre, etc.), la question est la même que dans un reality : qui va survivre ?

Ce qui est intéressant, c’est que cette production en format reality, annoncée à grand fracas dans la presse (une stratégie publicitaire comme une autre) a attiré un public plus jeune qui est imprégné de ces programmes télévisés . Le public habituel a été plus réfractaire et l’a nettement signalé par ses huées aux saluts.

À LA TÉLOCHE, ÇA PASSE MIEUX, DES FOIS

Ce qui est amusant, aussi, c’est que ce format (faussement) télévisé était très utile techniquement : par exemple, pendant les airs solos (le très bel air d’amour de Nadir, le ténor, et celui de remord de Zurga, le baryton), les deux chanteurs s’adressaient à une caméra placée entre eux et le public, avec projection grand format en arrière-plan, façon concert pop.

C’est à la fois juste d’un point de vue dramatique – ce sont des airs « intimes », de tendresse ou de désespoir qu’un participant à un reality pourrait tout à fait éprouver et exprimer devant une caméra –, et bien utile pour le spectateur, y compris celui du dernier rang du cinquième balcon (moi, donc) qui a droit sans supplément au visage du chanteur en gros plan.

De même, sans que l’histoire en pâtisse, un léger décalage et des touches d’humour apparaissent ça et là, à la fin d’une scène (l’équipe technique de l’émission vient régler les caméras et les éclairages, les assistants repoudrent les participants, les décorateurs viennent arranger les accessoires).

Enfin, j’ai particulièrement aimé l’idée maline et facétieuse à la fois des metteuses en scène d’utiliser le changement de décor entre le deuxième et le troisième acte pour projeter sur écran une sorte de pastiche de sondage télévisé auprès d’une série de pseudo-passants sur les Ramblas de Barcelone :

L’Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez du Défi ?

Une Dame : Le reality ? Moi je ne regarde jamais, c’est mon mari.

Un jeune homme : C’est cool, avec ma copine on est sûr que Nadir va pas survivre

Apparaissent à la fin sur l’écran les fameuses statistiques, du style : « Est-ce que vous pensez que Nadir doit mourir ? 55% oui, 45% non ».

©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2019)

La cantatrice Emma Calvé dans l'opéra Messaline d'Isidore de Lara, sur un livret de Paul Armand Silvestre et Eugène Morand

(caricature d'André Rouveyre, 1904)

La production du Liceu de Barcelone (mai 2019)

Photos: A. Bofill

La Gioconda de Ponchielli: Suiciiiiiiide!

Les plus grands solistes et la meilleure mise en scène du monde – et Dieu sait si Pierluigi Pizzi est capable de mises en scène d’une extraordinaire beauté et d’une parfaite intelligence théâtrale – ne parviennent pas toujours à sauver des œuvres qui, dans leur construction même, ne tiennent pas la route, malgré les grands effets de manche.

C’est à quoi je pensais en assistant hier soir à La Gioconda (1876), l’opéra d’Amilcare Ponchielli, oeuvre surtout célèbre pour deux passages, la Danse des Heures, qui fait encore le bonheur de maints corps de ballet classique, et le grand air final de la soprano, ‘Suicidio !’, avec ces notes graves de poitrine qui permettent aux interprètes de grands effets sinistres à souhait – Maria Callas en avait fait un de ses tubes.

La production du Liceu, l’Opéra de Barcelone, à laquelle j’ai pu assister hier, comptait de magnifiques chanteurs – dont une star absolue, la grande mezzo américaine Dolora Zajick – une scénographie, une mise en scène et une direction d’acteurs hiératique et glamour qui font partie de la marque de fabrique de Pierluigi Pizzi.

Et pourtant « je ne marche pas », comme écrivait souvent Maurice Boissard, alias Paul Léautaud, dans ses délicieuses chroniques de théâtre.

Il faut dire que le livret, qu’on doit à Arrigo Boito, lui-même pourtant compositeur de l’efficace Mefistofele (1868), se base sur la pièce Angelo, tyran de Padoue, un énième mélodrame abracadabrant, artificiel et forcé de Victor Hugo,

On a beau penser – souvent sans l’avoir lu – « aaah, Victor Hugo ! », on finit par comprendre ce que voulait dire André Gide quand, à la question : « Quel est pour vous le plus grand poète français ? » il avait répondu : « Victor Hugo, hélas. »

Sa dramaturgie, révolutionnaire en son temps, a terriblement vieilli : ce constant mélange d’amour passionnel et de grotesque, censé susciter la larme du spectateur et l’émotion de la spectatrice (et inversement) cache souvent une manière artificielle et incohérente de créer des gentils et des méchants pour pouvoir se lâcher dans le pathos.

En gros, c’est l’univers DC Comics ou Marvel en plus littéraire et en moins positif, genre Batman et Le Joker. On n’est jamais loin du Grand-Guignol, qui avait au moins le mérite d’être honnête dans sa facilité et sa vulgarité...

En résumé, La Gioconda de Ponchielli se passe dans la Venise du XVIIe siècle sur fond d’Inquisition : le personnage-titre est une chanteuse passionnément amoureuse d’un prince génois, Enzo, mais celui-ci aime Laura, une aristocrate dont l’époux est un des Grands Inquisiteurs vénitiens.

Barnabà, espion psychopathe aux ordres dudit Grand Inquisiteur, a des visée sur La Gioconda et, pour la forcer à se donner à lui, fait condamner la mère de la chanteuse, une aveugle très pieuse, pour sorcellerie.

Or la rivale de La Gioconda réussit à sauver l’aveugle, et, malgré sa haine, La Gioconda se sacrifie pour que le Prince et Laura puisse fuir de Venise et vivre leur amour. À la fin (spoiler) elle feint de céder au cruel Barnaba mais se suicide avant (Suiciiiiiiiidio ! etc.)

Les tiraillements contradictoires de la soprano font immanquablement penser à ceux dont elle souffre, entre autres, dans Il Trovatore de Verdi ou dans Tosca de Puccini, où les méchants sont aussi vicieux et cruels que ce Barnabà.

Autant dire qu’on s’ennuie, pendant ces quatre actes et deux entractes (quatre heures de représentation) : Ponchielli reprend la forme du Grand Opéra à la française, sur le modèle des Huguenots de Meyerbeer avec son inévitable ballet au IIIe acte, justifié par une grande bastringue qu’organise le Grand Inquisiteur pour fêter la mort de sa femme infidèle qui, il l’ignore, n’est même pas morte, juste en catalepsie.

Vocalement, le rôle-titre était tenu par la soprano Anna Pirozzi, tout à fait à la hauteur du rôle, tout comme la célébrissime mezzo Dolora Zajick dans le rôle de Laura, sa rivale. Rien à dire non plus côté ténor, le Prince Enzo, interprété efficacement par Brian Jagde et le méchant espion Barnabà par le baryton Gabriele Viviani.

Remarquons toutefois que, malgré sa voix toujours aussi magnifique, faire jouer à Dolora Zajick, 67 ans, le rôle de la jeune maîtresse du Prince Enzo, dont l’interprète doit avoir 40 ans à tout casser, est assez absurde : sauf gérontophilie assumée, on a de la peine à comprendre le choix de ce jeune homme, alors que l’interprète de La Gioconda, elle, avait à peu près son âge. Et ne parlons pas des difficultés de Dolora Zajick à la montée ou à la descente (d’un escalier, d’une gondole...).

Mention spéciale, pour l’extraordinaire contralto de María José Montiel, interprète de l’aveugle, toute de chaleur, de ligne parfaite et d’ampleur dans le timbre, et le superbe – dans tous les sens du terme – Ildebrando D’Arcangelo, dans le rôle du Grand Inquisiteur : timbre magnifique, voix ample dans le grave, aplomb, grandeur, tout y était.

Bravo aussi au corps de ballet sur l’élégante chorégraphie de Gheorghe Iancu où les danseurs étoiles Alessandro Riga et Letizia Giuliani ont été magnifiques dans leur superbe pas de deux.

Quant à la mise en scène, on reconnait immédiatement la grammaire épurée et sophistiquée à la fois de Pierluigi Pizzi, responsable aussi de la scénographie : deux décors parfaitement géométriques, l’un avec un canal et un pont de Venise, l’autre avec les grands escaliers du Palais de l’Inquisiteur.

Pour les costumes des protagonistes, solistes, choristes, danseurs et acrobates, Pizzi, comme à l’accoutumée, joue sur une gamme de couleurs précises : rouge pour la passion ou le sang, noir pour la piété ou la cruauté, et tout une palette de couleurs vives pour les protagonistes dont les scènes se passent pendant le Carnaval de Venise et pendant la fête au Palais – des couleurs qui se détachent magnifiquement sur le fond gris uni des deux décors.

De même, dans la direction d’acteurs, les déplacements se font très lentement, le geste est large, comme il sied à la tragédie : pour leurs airs, les personnages principaux sont en quelques sortes isolés sur ce fond gris, où leurs costumes, tout de drapés, de voiles, de grandes capes, ajoutent encore à l’élégance altière de leur ligne vocale et à la noblesse de leur maintien.

Malheureusement, ça ne compense ni les incohérences de l’intrigue, ni les boursouflures musicales, ni les péripéties terriblement forcées des personnages : on a la forte impression que le scénariste et le compositeur s’efforcent (en vain) de trouver des situations qui permettent de caser des airs à gros effets au détriment de toute logique dramatique.

On se demande d’ailleurs bien pourquoi cet opéra lourdaud et à la réputation surfaite – un des effets collatéraux de la légende Callas ? – reste encore au répertoire, alors que tant d’autres œuvres restent à revoir ou à redécouvrir.

On ne remerciera jamais assez la Fondation Rossini de Pesaro ou la Fondation Bru Zane de Venise pour leur magnifique travail de mise en valeur d’un répertoire oublié et bien plus original, à commencer par la redécouverte, après des années d’oubli, du brillant opéra comique Le Postillon de Longjumeau (1836) d’Adolphe Adam ou celle de Demetrio e Polibio (1812), une des premières oeuvres de Rossini, très appréciée par Stendhal, et programmée cet été dans le cadre du Festival Rossini.

©Sergio Belluz, 2019, Le journal vagabond (2019). Photos: Antoni Bofill, Liceu, 2019.

Amilcare Ponchielli, La Gioconda: 'La Danse des Heures'

Dans lequel vous trouverez de l’amitié, du Meyerbeer, des Huguenots, du Victor Hugo et du lumbago

À VOTRE BON COEUR, MESSIEURS-DAMES

Quand on parle de mécénat, on pense tout de suite grande entreprise ou richissime particulier qui, pour des raisons publicitaires ou personnelles, finance la création artistique ou tout type d’œuvre philanthropique.

En ce qui me concerne, j’ai la chance de bénéficier d’un mécénat beaucoup moins spectaculaire mais bien plus personnalisé, affectueux et désintéressé, celui de mes amis les plus chers, Corinne, Jorge, Nicole, Omar, Michelle, Stefan, Michèle, Pierre, Androulla, Jean-Louis, Brigitte, Federico et tant d’autres qui, connaissant à la fois ma situation économique, ma réflexion et mes recherches sur la forme et le fond, et ma passion pour tout ce qui est dramaturgie – écriture, chant, répertoire, mise en scène, technique, diction, interprétation, expression, tradition, innovation –, m’invitent régulièrement au théâtre, à l’opéra, au concert ou au cinéma, y ajoutant souvent le gite et le couvert.

C’est leur générosité qui est à l’origine de certaines des notes de ce journal vagabond qui deviennent des articles de critique.

Comme je bénéficie d’une multinationale de l’amitié, c’est à l’ami Oscar, le plus parisien des Colombiens, que je dois cette fois-ci une entrée à l’Opéra Bastille pour ‘Les Huguenots’ de Giacomo Meyerbeer en octobre dernier, avec pour ñapa – l’équivalent du bonus en Colombie – l’immense plaisir de retrouver la délicieuse Juliette, que je n’avais pas revue depuis presque trois lustres, et de connaître d’autres amis parisiens d’Oscar, tout aussi chaleureux.

LES HUGUENOTS : LE RETOUR

Ce qu’il y a de bien, avec l’Opéra Bastille, c’est qu’on voit et qu’on entend parfaitement depuis les places les moins chères.

C’est d’autant plus appréciable qu’avec Meyerbeer, inventeur du « Grand Opéra à la française », on en a pour son argent : ses opéras en cinq actes, à grand spectacle et à multitude de personnages, durent au minimum quatre heures entrecoupées d’entractes d’une demi-heure, histoire de se dégourdir les jambes.

Dans mon cas, c’était du littéral : sans qu’il y ait un lien de cause à effet lié à la longueur, aux longueurs, voire aux langueurs de l’œuvre – on est entré à 18.00, on en est ressorti vers minuit –, j’étais coincé depuis quelques jours par un douloureux lumbago qui m’a fait apprécier à sa juste valeur le fait de réussir par trois fois à m’extirper de mon siège et à pouvoir me déplier pour faire lentement repartir la machine.

Et, lumbago ou pas lumbago, je n’aurais pour rien au monde voulu rater ces Huguenots si longtemps absents des scènes d’opéra: mon voisin, un spécialiste et un fan, me signalait qu’à Paris, ça faisait depuis 1936, date du centenaire de l’œuvre, que cet opéra n’était plus joué, lui-même n’avait pu en voir une version que dans les années 70 et pas à Paris.

C’est d’autant plus étonnant que cette œuvre a été, dès sa création en 1836 et jusque dans les années 30, une des plus célèbres du répertoire : elle arrive à New York en 1845 et fera partie de la première saison du Metropolitan Opera nouvellement créé en 1884, tout comme elle inaugurera le tout nouveau Covent Garden de Londres en 1858, faisant pour ainsi dire le tour du monde puisqu’on a pu l’applaudir à La Havane (1849), Alger (1858), Sydney (1863), Le Caire (1870), Buenos Aires (1870) ou Rio (1870) et toujours avec les plus grandes vedettes.

VOUS AVEZ DIT MEYERBEER ?

On ne sait pas très bien où le placer, ce Giacomo Meyerbeer (1791-1864), avec ce prénom italien et ce nom germanique. On soupçonne – un peu comme pour Haendel ou Gluck et leurs opéras respectifs –, qu’il a dû passer par différents pays et diverses scènes, et qu’en compositeur opportuniste, il s’est adapté à tous les publics.

C’est ce qui explique, comme pour ses illustres prédécesseurs, qu’on a de la peine à donner une nationalité à sa musique, qui va de ses opéras Il Crociato in Egitto (créé à La Fenice de Venise en 1824) à Robert le Diable, Le Prophète, Dinorah ou L’Africaine (créés à l’Opéra de Paris en 1831, 1849, 1859 et 1865) en passant par Ein Feldlager in Schlesien (pour l’Opéra de la Cour, à Berlin, en 1844) et qui comprend aussi de belles mélodies allemandes, italiennes ou françaises que j’ai eu le plaisir d’interpréter par-ci par-là.

En fait, Jakob Liebmann Berr est né à Berlin dans un milieu aisé, il étudie le piano avec Clementi puis la composition avec un des professeurs de Mendelssohn. Il rencontre Salieri, qui lui conseille de parfaire sa formation en Italie, où il tombe amoureux de la musique de Rossini en assistant à une représentation de Tancredi.

Devenu célèbre dans toute l’Europe avec Il Crociato in Egitto (1824), Meyerbeer suit Rossini, qui s’installe à Paris, alors capitale mondiale de l’opéra. Il y bénéficie de la protection de Luigi Cherubini – compositeur d’une célèbre Médée (1797) qu’on joue toujours – et s’adjoint les services du très habile et très prolifique librettiste Eugène Scribe (1791-1861) richissime auteur de quelques 350 livrets et pièces de théâtre grâce à un atelier de collaborateurs dont il supervisait la production.

ET VICTOR HUGO, DANS TOUT ÇA ?

Il faut dire que les deux compères se placent au moment de la rénovation du théâtre par Victor Hugo, qui, dans une célèbre préface à sa tragédie Cromwell (1827), remet en cause les conventions théâtrales françaises – Racine, en particulier –, et critique les sujets traités et la manière de les traiter, entre autres la fameuse règle des trois unités de temps, de lieu et d’action.

Cette préface a tenu lieu de manifeste poétique pour plusieurs générations de dramaturges : il s’agit d’émouvoir en conciliant vérité historique et efficacité scénique. On va plonger dans les grands faits historiques pour faire de l’Histoire un drame théâtral, visant la vérité des situations et des sentiments plus que le réalisme.

Dans cette esthétique, le grotesque côtoie le tragique – par exemple, dans Notre Dame de Paris, Quasimodo, l’affreux bossu est amoureux de la belle gitane Esmeralda ou, dans la pièce Le Roi s’amuse, l’affreux bossu Triboulet, le fou du roi, est aussi un père élevant et protégeant sa fille (Verdi en fera Rigoletto)... –, on alterne les épisodes charmants et les épisodes sinistres.

Souvent, au détriment de la cohérence, on n’hésite pas à en rajouter dans les péripéties et les rebondissements pour tenir en haleine le spectateur et tout ça est exprimé avec une verbosité et une grandiloquence qui passent moins bien la rampe aujourd’hui (Jarry, Ionesco et Beckett sont passés par là...).

C’est cette évolution qu’amènent Meyerbeer et Scribe à l’opéra qui est, ne l’oublions pas, du théâtre chanté : sans eux, pas de Verdi, pas de Wagner, pas de Puccini.

D’une certaine manière, tant pour le bon gros mélodrame – La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Tosca ou Manon Lescaut –, que pour le grand opéra historique – Les Vêpres Siciliennes, Don Carlo, Tannhäuser, Lohengrin ou Parsifal –, ce sont Meyerbeer et Scribe qui en ont défini les recettes.

Dans ses livrets d’opéra, Scribe importe les techniques du théâtre populaire et du roman-feuilleton, avec suspense, mystères et coups de théâtre.

Dans sa manière de composer, Meyerbeer innove techniquement pour faire de la musique un outil dramatique efficace au service de ce type de grand spectacle.

L’INTRIGUE EN QUELQUES MOTS

Le sujet des Huguenots c’est le massacre de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572.

Scribe et Émile Deschamps développent leur scénario sur deux axes majeurs : d’un côté, la guerre entre catholiques et protestants, de l’autre, une histoire d’amour forcément contrariée.

Tout tourne autour du jeune huguenot Raoul de Nangis, tombé fou amoureux – c’est réciproque – de Valentine de Saint-Bris, fille du très catholique Comte de Saint-Bris et dame de compagnie de la reine Marguerite de Valois. Malheureusement, Valentine est promise au comte de Nevers, lui aussi catholique.

Toutefois, la reine, Marguerite de Valois, pour rapprocher catholiques et protestants et en accord avec le Comte de Nevers, annule ces fiançailles et prône l’union du protestant Raoul de Nangis et de la catholique Valentine de Saint-Bris.

À la suite d’un quiproquo, Raoul de Nangis croit que Valentine l’a trompé avec son rival le Comte de Nevers et refuse de l’épouser. En parallèle, des protestants et des catholiques se sont provoqués mutuellement.

Un guet-apens est organisé par le Comte de Saint-Bris, le père de Valentine, où tous les huguenots seront massacrés, y compris Raoul de Nangis. Valentine, le sachant, et toujours amoureuse, tente de le dissuader d’aller au rendez-vous, et, pour sauver sa vie, le conjure de se convertir au catholicisme et de l’épouser, mais devant le refus de celui-ci, c’est elle qui, par amour, décide d’abjurer sa foi et tous deux périssent dans le massacre général ordonné par le père de Valentine.

LES TROIS UNITÉS, ON OUBLIE

Pour ce qui est des trois unités, l’action va de l’orgie du premier acte chez le bon-vivant Comte de Nevers (« Hâtons-nous de jouir ! Au jeu, à la folie, consacrons notre vie, et qu’ici tout s’oublie excepté le plaisir ») où Raoul de Nangis arrive à caser sa déclaration d’amour à Valentine (« Plus blanche que la blanche hermine ») jusqu’au massacre final (« Abjurez, huguenots, le Ciel l’ordonne ») en passant, au deuxième acte, par le batifolage de la reine et de ses dames de compagnie (« Jeunes beautés sous ce feuillage »).

Elle se déroule sur plusieurs jours répartis sur cinq actes et dans différents lieux, le premier dans le château du Comte de Nevers, le deuxième au Château de Chenonceau, le troisième hors de Paris, au Pré-aux-Clercs, le quatrième dans la résidence parisienne de Nevers, et l’acte final dans le cloître d’un temple protestant.

À cela s’ajoutent, au deuxième acte, deux épisodes scabreux chez la reine.

Le premier, lors de la scène du bain dans la rivière de ses dames de compagnie, taquinées par le jeune page Urbain (un rôle travesti joué par une mezzo-soprano), Chérubin nouvelle formule tout émoustillé par ces nudités étalées et qui, dans son air, est comme l’ancêtre du personnage travesti d’Oscar dans Un Ballo in Maschera de Verdi.

Le second, quand la reine, qui vient d’entendre Raoul de Nangis chanter : « Ô beauté divine, enchanteresse » lui fait un gros appel du pied avec un « Ah, si j’étais coquette » qu’ils finissent en duo alors que la reine l’a en principe convoqué pour lui dire que, pour des raisons politiques, elle l’autorise à épouser sa dame de compagnie, cette Valentine dont il est amoureux.

Il y a aussi un épisode « gitan » au troisième acte, des bohémiennes qui viennent à la fois danser – il fallait bien occuper le corps de ballet de l’Opéra de Paris – et dire la bonne aventure (« Venez, vous qui voulez savoir d’avance »), c’est à dire annoncer le futur massacre des huguenots mais en l’enrobant dans une chorégraphie lascive (Verdi s’en souviendra pour son intermède gitan dans La Traviata).

À noter que, malgré leur inutilité dramatique flagrante, on aurait tort de considérer ces passages comme superflus : tant le gynécée ambigu et dénudé que la bohémienne aguicheuse sont des intermèdes bienvenus pour relâcher la tension de toute production trop sombre ou simplement trop longue (je plaisante à peine).

LES INNOVATIONS DE MEYERBEER

Pour ma part, ce que je trouve passionnant dans le travail de Meyerbeer, dans sa manière de composer, c’est sa réflexion sur la dimension dramatique de la musique d’opéra, sur son articulation – airs, récitatifs, transitions – et les innovations qu’il amène dans la mécanique dramatique grâce à la musique, comme le ferait un compositeur de film par rapport à l’image.

Par exemple, il module tout un acte autour d’un seul air, comme au premier acte, dans la scène de l’orgie, ou au deuxième acte, dans la scène du bain : le personnage entame son air solo, qui est interrompu par une longue intervention du chœur, pour être ensuite repris par le personnage, pour ensuite s’interrompre pendant une scène et être repris à la fin par le chœur et les solistes, ce qui rallonge les airs du soliste, qui peuvent durer jusqu’à quinze minutes avec cette alternance soliste-chœur et variations au sein de l’air.

Pas de temps mort, un rythme soutenu qui donne une homogénéité dramatique et musicale à l’acte entier. On comprend pourquoi Wagner a été si admiratif : ces premiers essais de leitmotiv, il les développera plus tard, Tristan et Yseut en sont l’exemple musical et dramatique parfait.

De même, il y a ces superbes airs solos accompagnés en parallèle depuis l’orchestre par un seul instrument, sans le fond de violons en pizzicati qu’on trouve chez Rossini. Dans Les Huguenots, c’est le grand air du ténor avec violoncelle – qui a peut-être influencé Verdi pour le grand air de Filippo dans son Don Carlo –, et, au deuxième acte, l’air à variation de la soprano avec flûte, les deux « retombant » sur l’orchestre à la fin de leur air respectif.

Techniquement, c’est très difficile à coordonner et c’était déjà un des gros problèmes au moment de la première historique : depuis la scène, en particulier dans de grandes salles comme Bastille, les solistes n’ont pas toujours un bon retour de la fosse et l’instrumentiste n’entend pas toujours bien le soliste, d’où les fréquents décalages (ce soir-là, le ténor Yosep Kang, décontenancé, en a perdu tout ses moyens).

Fascinant aussi tout le travail de Meyerbeer sur le récitatif, qui n’est plus séparé de la partie chantée mais coulé dans la musique de façon à offrir à l’oreille une continuité musicale du début à la fin d’un acte et soutenir l’action sans aucune interruption, une innovation adoptée par tous les compositeurs ultérieurs.

On peut aussi mentionner les magnifiques effets d’échos entre un chœur en coulisse et un chœur sur scène ou ce choral protestant « a cappella » qui s’élève soudain et contraste, dans sa sobriété et sa ferveur, avec la richesse orchestrale précédente, soulignant l’austérité huguenote et la magnificence catholique.

QUE DE MONDE !

Evidemment, ce tout nouveau « grand opéra à la française » ne va pas sans difficulté de mise en scène.

L’histoire principale et ses multiples ramifications, sans compter des noms qui se ressemble – à quoi pensait Scribe au moment de faire se côtoyer le Comte de Saint-Bris et Raoul de Nangis, on se le demande – exige de gros efforts de lisibilité si on ne veut pas perdre le public en route.

En plus, la scène est constamment occupée par une foule de gens, entre la dizaine de personnages principaux et secondaires– dont certains ne sont pas absolument nécessaires à l’intrigue –, les utilités qui ont une intervention chantée par-ci par-là, l’énorme chœur et toute une série de figurants dont le livret original fait une liste non-exhaustive : une dame, un archer, trois moines, gentilshommes et dames de la cour catholiques et protestants, soldats, étudiants, gitans, femmes du peuple, jongleurs, dames d’honneur, pages, jeunes filles, paysans, citadins, magistrats, etc.

On a presque envie de rajouter : « Et un raton-laveur ».

J’étais très curieux de savoir comment s’y prendrait Andreas Kriegenburg, le metteur en scène de cette production.

Le bilan est mitigé et cela tient moins à ses compétences, qui sont excellentes, qu’avec la manière d’envisager globalement cet opéra.

GRAND OPÉRA FRANÇAIS, OUI, MAIS POUR QUEL TYPE DE SALLE ?

À priori, on pourrait penser, à cause du sujet, à cause du nombre de personnes sur scène, à cause de la longueur, qu’il s’agit d’un opéra parfait pour de très grands plateaux, comme celui de la Scala, du Metropolitan, de Covent Garden ou de Bastille, au même titre que de grosses machines comme Nabucco de Verdi, Turandot de Puccini ou la Tétralogie de Wagner.

À y regarder de plus près, ce n’est pas si sûr. Si on se base sur la production originale de 1836, elle a eu lieu à l’Académie Royale de Musique de Paris, qui n’avait pas les dimensions gigantesques de ces salles et qui devait être plus proche de la taille de l’Opéra Garnier que de celle de l’Opéra Bastille.

De même, si l’on étudie la distribution originale de cette même première historique de 1836 (les plus grandes vedettes de l’époque en faisait partie), on constate que la reine Marguerite de Navarre était interprétée par la soprano Julie Dorus-Gras, connue pour ses vocalises légendaires et la pureté de sa voix. Le rôle de Raoul de Nangis était chanté par Adolphe Nourrit, célèbre ténor rossinien formé par García (père de la Malibran et de Pauline Viardot, lui-même grand ténor rossinien) et réputé pour ses aigus en voix de tête. Cornélie Falcon, dont le nom a longtemps été une dénomination pour un certain registre de voix de soprano dramatique, y jouait Valentine, et Nicolas Levasseur, un des grands basso cantante du répertoire rossinien, célèbre pour ses vocalises, y chantait le rôle de Marcel.

Autant dire que d’un point de vue vocal on est bien plus proche de Rossini – le Rossini des opere serie, La Donna del Lago, Semiramide ou Mosè – que du Verdi avec orchestre tonitruant de La Forza del Destino.

Si l’orchestre de Meyerbeer est plus étoffé que celui de Rossini, avec plus de cuivres et de percussions, c’est surtout pour des raisons dramatiques et pour les grandes parties musicales avec chœur. Orchestralement, les parties solistes restent encore très légères dans leur accompagnement et n’écrasent absolument pas les voix dont les airs gardent encore toute une légèreté et une virtuosité de style rossinien.

MISE EN SCÈNE

Du coup, on peut se demander si le choix de l’Opéra Bastille était le mieux indiqué pour une reprise des Huguenots ?

Car le problème, avec les grandes salles, et surtout avec les immenses plateaux comme le plateau principal de Bastille, c’est qu’il y a un énorme espace qu’un metteur scène, par réflexe ou par peur du vide, aura tendance à trop vouloir remplir au détriment de la lisibilité de l’œuvre, en particulier d’une œuvre aussi foisonnante et aussi fournie en personnages que celle-ci.

Le metteur en scène Andreas Kriegenbourg s’en tire relativement bien sans être révolutionnaire non plus. J’ai beaucoup aimé la façon dont il entame l’opéra en rappelant les massacres causés par les guerres de religion, quelles qu’elles soient, hier comme aujourd’hui et comme demain : le rideau s’ouvre, la scène est dans la nuit, de grandes parois blanches apparaissent. Depuis la coulisse s’élève un chant choral protestant sur des versets religieux. Une inscription apparaît : « Paris, May 23, 2083, Unknown Soldier » et des traces de sang commencent à couler sur les parois blanches.

En revanche, j’ai trouvé que dans le premier acte, un acte d’exposition, qui introduit la thématique et les personnages principaux, ce qui permettrait, ensuite, de ne pas se perdre dans l’intrigue, Andreas Kriegenburg, à cause de l’énorme espace à meubler, probablement, n’a pas su isoler visuellement les différents protagonistes. Au moment de la mise en scène, il aurait dû se placer plus souvent dans la salle pour regarder l’effet obtenu.

Sur les trois étages d’un décor tubulaire – qu’on retrouvera au dernier acte et qui fera office de temple protestant – était réparti le chœur, tout habillé de rouge, pour rappeler le sang du début, sans doute, ou pour identifier les catholiques dans les différents types de rouges, violets, grenats, qui font aussi penser aux robes cardinalices...

C’est l’acte du banquet, de l’orgie, des plaisirs dont il faut profiter pendant qu’on peut – Verdi a dû s’en souvenir pour le premier acte de Traviata, qui commence aussi par une orgie et un grand toast porté à la vie –, le chœur y figure au complet, ainsi que divers solistes qu’on distingue mal dans cette masse.

À tout cela s’ajoute encore l’idée saugrenue et inutile de faire défiler en un va-et-vient incessant et d’un bout à l’autre de la scène, sur les trois étages de surcroît, des figurants qui représentent des sortes d’ « extras » servant le champagne et qui sont habillés comme les autres personnages, ce qui ajoute à la confusion visuelle.

Au fur et à mesure du déroulement de l’acte, Andreas Kriegenburg fait de ces extras des sortes de symboles expressionnistes du massacre à venir et leur fait faire leurs allers-retours de plus en plus rapidement, suivant le rythme de l’orchestre qui s’accélère ce qui, au-delà de la distraction visuelle qui détourne les spectateurs des solistes en train de chanter, produit un effet assez ridicule et totalement inutile à l’histoire.

En revanche, rien à dire sur la mise en scène des trois actes du milieu, plus intimistes et donc plus faciles à gérer, ni sur la direction d’acteurs, intelligente et efficace.

ET LES SOLISTES, ALORS ?

Pour cette reprise, Meyerbeer a bénéficié de voix de toute première qualité, dont je relèverais en particulier celle du jeune et magnifique baryton-basse Florian Sempey en duc de Nevers, qui faisait un pendant parfait à celle du tout aussi magnifique baryton-basse Nicolas Testé qui interprétait Marcel (on verrait bien Testé en Don Giovanni et Sempey en Leporello...).

En revanche, le ténor Yosep Kang, en Raoul de Nangis, a été en difficulté du début à la fin, probablement à cause de son premier air, mal amené, qui lui a fait perdre tous ses moyens pour le reste de la soirée, ce qui est très dommage : un superbe timbre, une voix solaire, claire et sonore à l’italienne, que je regrette de n’avoir pu écouter dans de meilleures circonstances.

Mention toute spéciale pour l’extraordinaire soprano américaine Lisette Oropesa, chanteuse et comédienne hors pair, qui interprétait Marguerite de Valois et que j’ai eu la chance d’entendre au festival de Pesaro, cette année – elle y chantait le rôle-titre d’Adina de Rossini – ici impressionnante de virtuosité et de facilité sur tout le registre dans son grand air du deuxième acte, particulièrement difficile techniquement.

De même, la Valentine d’Emmonela Jaho était particulièrement touchante, prenante, intense dans un rôle dramatique difficile, qui exige à la fois une voix puissante et une interprétation tout en profondeur et en intériorité.

Quant au rôle travesti du page Urbain, Karine Deshayes a su lui donner, tant vocalement que dramatiquement, toute la fraicheur du jeune adolescent aux sens en éveil.

ALORS, CE MEYERBEER ?

Malgré le succès jamais démenti de ses opéras, la postérité a été très injuste avec Meyerbeer.

Un musicologue comme Émile Vuillermoz, dans sa célèbre Histoire de la musique (Paris : Fayard, 1949), empreinte d’un antisémitisme qui lui fait écrire, à propos du compositeur Halévy, qu’il « marche docilement sur les traces de son coréligionnaire [sic] Meyerbeer en multipliant les concessions à ses auditeurs et en flattant leurs habitudes d’oreille les moins respectables » classe Meyerbeer dans ce qu’il appelle « les italianisants », aux côtés d’Auber et d’Ambroise Thomas, et juge qu’ « on ne sent pas chez lui un lyrisme sincère, un idéal élevé, un coup d’aile, une foi. »

Plus nuancée, Simonetta Colombus, dans le Dictionnaire chronologique de l’opéra (Paris : Ramsay, 1979) parle des Huguenots en ces termes : « L’opéra a les qualités et aussi les défauts des meilleures productions de Meyerbeer, créateur et principal représentant du grand opéra : des pages authentiquement poétiques et d’une grande intuition dramatique côtoient des passages d’un romantisme superficiel, d’un faste scénographique complaisant, où l’action se développe de façon mécanique, sans véritable souffle dramatique. »

Meyerbeer a peut-être été desservi par sa fascination pour l’opéra, par son intelligence du théâtre, par sa recherche formelle, par l’efficacité et le succès de sa musique scénique, et par son souci de mettre en valeur la dramaturgie par tous les moyens possibles.

On ne peut s’empêcher de penser qu’on juge de ses qualités de compositeur sur la base des défauts de son librettiste Eugène Scribe, avec des critères dramatiques et non musicaux, alors même qu’il fallait être un très grand musicien pour être capable d’innover comme il l’a fait dans un type de composition qui, à son époque, était encore conçu sur le modèle rossinien, rénovant le genre de fond en comble et ouvrant le chemin à plus de trois générations de compositeurs.

C’est très injuste, c’est un peu comme si on ne jugeait Mozart que sur ses concertos ou Chopin que sur ses valses. On connait mal le reste de sa production, malheureusement, et peut-être qu’un vrai travail de musicologie reste à faire pour explorer l’ensemble de son œuvre, par exemple à la Fondation Bru Zane, à Venise, qui effectue un remarquable travail de recherche et de restauration de l’ensemble du répertoire romantique français.

Une chose est sûre, en tout cas : Meyerbeer a tellement marqué son époque avec ses Huguenots que Berlioz lui-même ne pouvait s’empêcher de citer à tout bout de champ le pléonasme « Quoi qu’il advienne ou qu’il arrive » chanté dans le septuor du troisième acte.

À titre personnel, tel un Monsieur Jourdain faisant de la prose sans le savoir, j’ai presque chanté un extrait des Huguenots de Meyerbeer grâce à un air de mon répertoire bouffe.

En effet, dans La Grande Duchesse de Gerolstein d’Offenbach, composé vingt ans plus tard, cette vieille ganache de Général Boum Boum, chante martialement un « Et pif, paf, pouf, et tarapapapoum, je suis moi le Général Boum Boum » qui doit beaucoup au « Piff, Paff, Piff, Paff, qu’ils pleurent, qu’ils meurent, mais grâce jamais » que Marcel, le valet protestant et zélé de Raoul de Nangis, adresse aux catholique et qu’il entonne joyeusement, dans le premier acte des Huguenots.

Si c’est pas un titre de noblesse, ça ?

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018).