* cinéma français *

De quelques (très bons) nanars français

Je viens de revoir quelques films de Gérard Pirès, réalisateur un peu oublié aujourd’hui et c’est injuste, car ce n’est pas mal du tout, même si chez lui se sent un peu trop l’influence « publicitaire » dans sa manière de filmer, ce qui rend certains passages très factices, dans le montage en particulier.

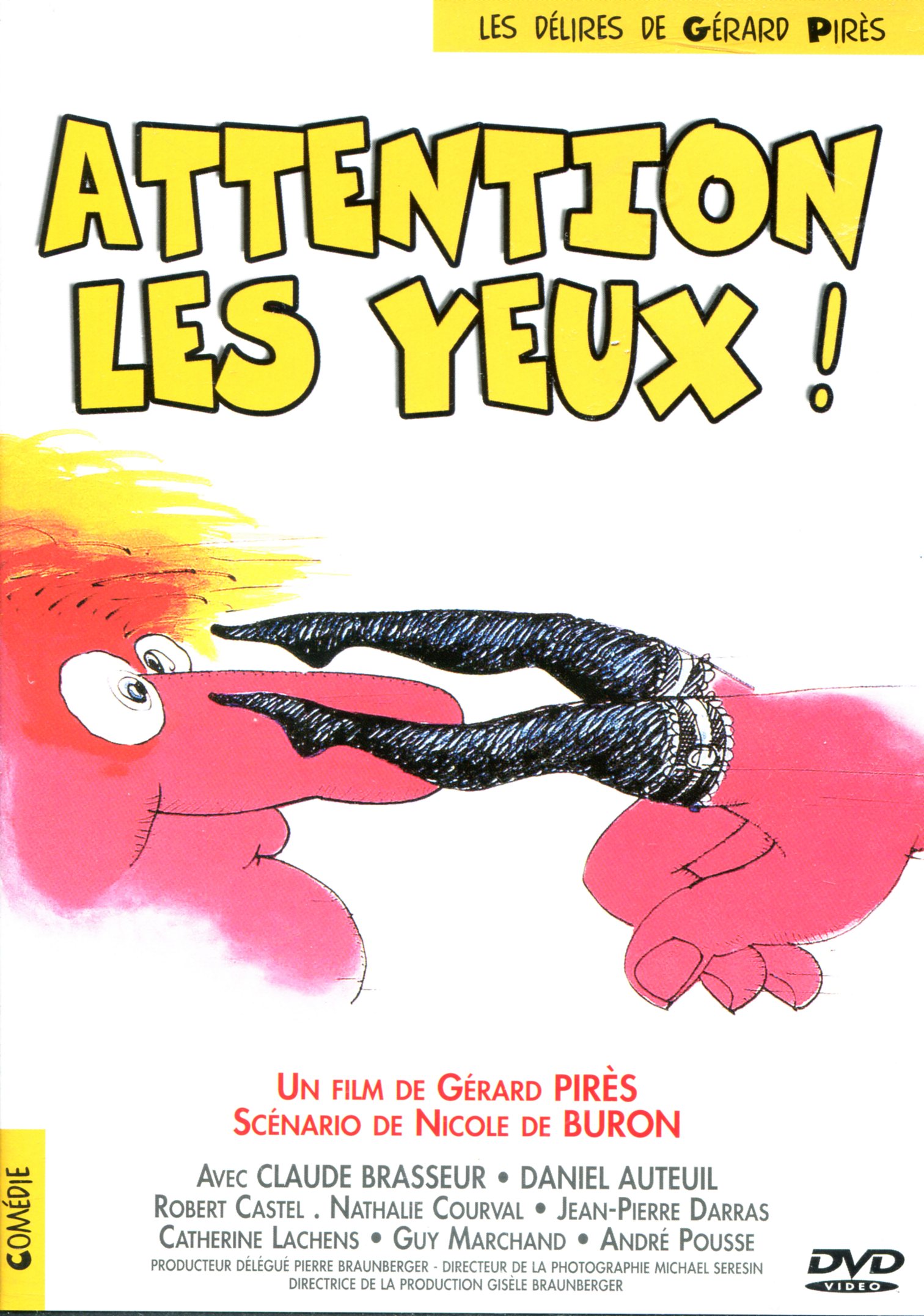

Erotissimo (1968), avec Jean Yanne et Annie Girardot, fonctionne encore très bien, tout comme Attention les yeux ! (1976) avec Claude Brasseur et Daniel Auteuil. Mais pas Fantasia chez les ploucs avec le même Jean Yanne qui, cette fois-ci, partage l’affiche avec Lino Ventura et Mireille Darc : avec le recul, c’est vraiment très sexiste et très macho dans le sens gras du terme, et l’humour du film - inspiré de The Diamond Bikini (1956) de l'Américain Charles Williams – ne fonctionne plus du tout.

Dans la foulée, j’ai visionné trois films avec l’acteur Paul Meurisse, que j’aime beaucoup, et j’ai été surpris en bien.

Le Monocle noir (1961) et Le Monocle rit jaune (1964), par exemple, sous la direction du brillant et facétieux Georges Lautner qui est aussi aux dialogues (il s’est fait connaître grâce à ce film).

Le deuxième volet (dont le titre passerait mal aujourd’hui...) se passe à Hong Kong et Macao : à part un Paul Meurisse égal à lui-même dans le côté flegmatique, il y a le rythme, le montage serré, les gags, les répliques cocasses et les bruitages incongrus qui font tout le charme et l’humour des films de Lautner, sans compter, pour rallonger un film trop court et à petit budget en utilisant des plans filmés pour les repérages – Lautner est le roi du bout de ficelle astucieux – d’étonnants passages intercalés dans l’intrigue qui, aujourd’hui, sont devenus de fascinants documentaires sur la Chine de ces années-là.

Une autre comédie-polar, L’Assassin connaît la musique (1963), du réalisateur Pierre Chenal, est un petit bijou d’humour noir – les dialogues sont de Fred Kassak, l’auteur du roman à l’origine du film – dont le personnage principal, interprété par Paul Meurisse, est un compositeur de musique classique en décalage avec le monde urbain et bruyant qui l’entoure. Afin de pouvoir terminer dans toute la quiétude requise une composition en cours, il cherche à se caser en campagne, notamment chez une jeune veuve (interprétée par Maria Schell). C’est délicieux de fantaisie.

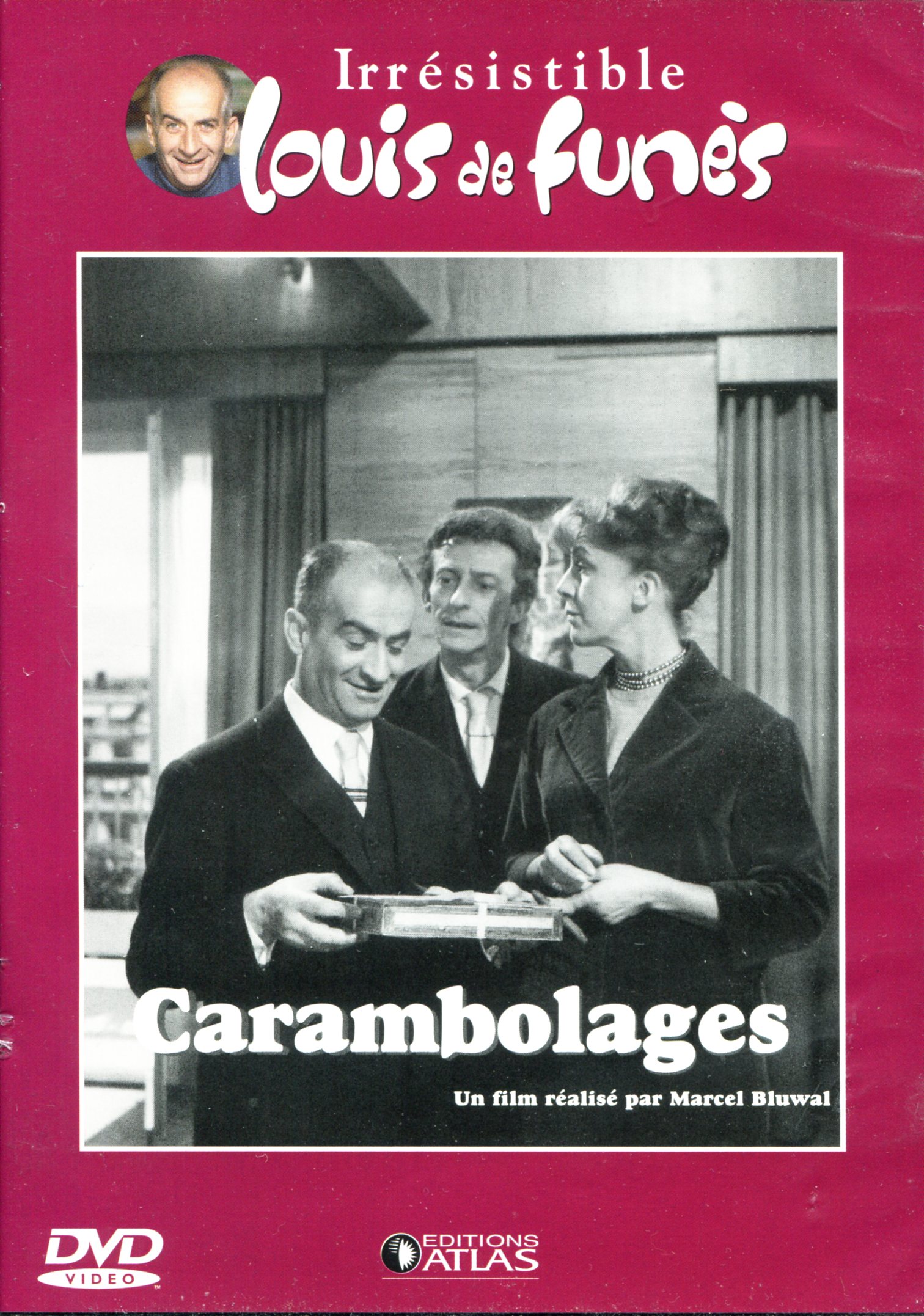

Une comédie française dans le bon sens du terme, immorale, sarcastique et bon enfant, tout comme ce génial Carambolages (1963) de Marcel Bluwal, un vrai chef-d’œuvre de film comique – Pierre Tchernia est au scénario et les dialogues sont de Michel Audiard – avec un Louis de Funès déchaîné en Président-Directeur-Général d’agence publicitaire et un Jean-Claude Brialy extraordinaire de cynisme nonchalant en jeune ambitieux obséquieux (et meurtrier) aux dents longues.

Un film introuvable, comme souvent les comédies, toujours déconsidérées à priori par une intelligentsia de la pellicule (la Nouvelle Vague et ses critiques-cinéastes féroces, dont Truffaut et Godard, sont passés par là) qui oublie que le cinéma s’est fait les dents avec l’humour – Méliès, Max Sennett, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel and Hardy... – et qu’une grande partie de ses chefs-d’œuvre absolus sont des comédies mondialement connues, celles d’Ernst Lubitsch, de Billy Wilder ou de Woody Allen, celles de Federico Fellini, de Vittorio De Sica ou d’Alberto Lattuada, comme celles de Sacha Guitry, de Georges Lautner ou de Philippe de Broca.

Ils ne savent pas ce qu’ils perdent.

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2019)

La Carton cartonne!

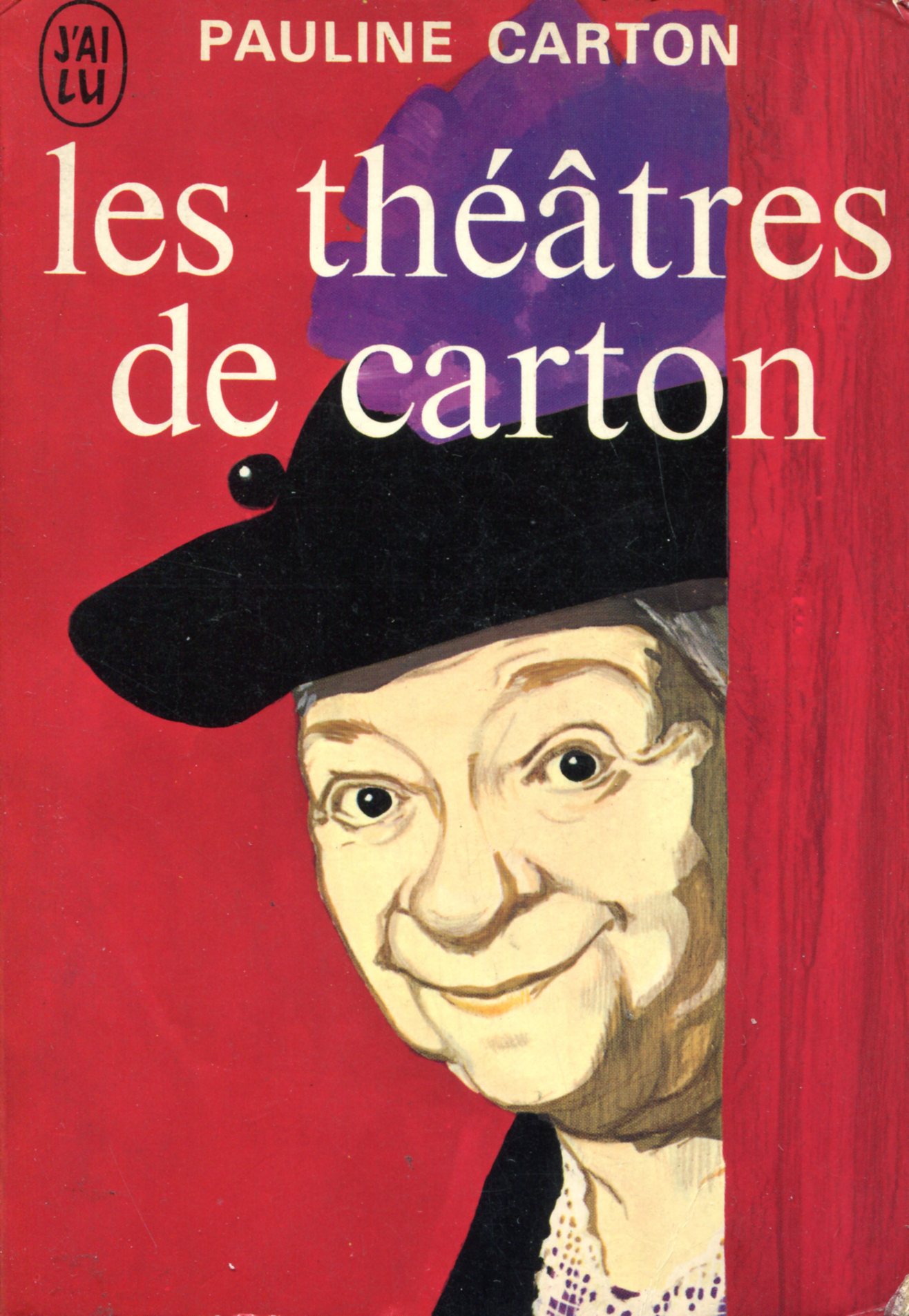

Ce matin, j’ai terminé ‘Les Théâtres de carton’ de la fabuleuse Pauline Carton, à qui son physique de duègne renfrognée, son timbre acide, son débit cancanier et son humour second degré ont valu tous les plus beaux rôles de bigote cul-pincé, de régente hautaine, de gouvernante qui-ne-dit-rien-mais-qui-n’en-pense-pas-moins, de voisine malveillante, de rosière vieille fille du répertoire, et notamment chez Sacha Guitry, qui la casait dans presque toutes ses pièces et tous ses films, mais aussi dans une multitude de productions où même pour une apparition de cinq minutes, elle arrive à charmer et à faire rire.

Personnellement, j’adore la voir et l’entendre dans Le ‘Mot de Cambronne’, Désiré’ ou ‘Le Trésor de Cantenac’ de Guitry, et dans ‘Toi c’est moi’, l’opérette filmée sur une musique du Cubain Moisés Simons où elle ose un « 'Etrange et douce chose/Je vois la vie en rose' » qui est une merveille de décalage :

C'est dans le même film qu'elle s’est rendue célèbre avec l’immortel duo des Palétuviers :

« Aimons nous sous les palé

Prends-moi sous les létu

Aimons-nous sous l’évier »

VIVE LA PANOUILLE !

Ces 'Théâtres de carton’ c’est un hommage affectueux, drôle, touchant au théâtre populaire, vécu de l’intérieur, l’équivalent – en beaucoup plus talentueux, quand même – du ‘Je suis gugusse, voilà ma gloire’, les mémoires de Micheline Dax, l’inoubliable voix française de Miss Piggy, du Muppets Show, grande amuseuse, grande chanteuse d’opérette et grande siffleuse aussi

On y suit Pauline Carton dans sa carrière de comédienne et dans des tournées théâtrales passant par toutes sortes de lieux improbables, avec les petites gloires et les grandes misères des comédiens de troupe, qui doivent jouer Racine dans les endroits les plus bizarres et dans des conditions artisanales, quand ils ne font pas pleurer Margot avec d’invraisemblables mélodrames à coups de théâtre que des incidents techniques ou des blancs inopportuns transforment en farce, ou quand ils ne feignent pas, pour épater le provincial, la grande vie de la haute bourgeoisie parisienne dans des décors et des costumes improvisés avec le bric-à-brac à disposition :

« – Puisque vous voulez un décor gai, nous dit le chef machiniste d’un patelin près de Montauban, je peux vous donner un très bel intérieur de boucherie, avec des bêtes ouvertes et des charcuteries qui pendent.

Ce décor gai, nous l’avions demandé pour une pièce bien parisienne, où une jeune mariée se couchait, pudiquement, au IIe acte, dans un lit Louis XV, aux accents lointains d’une valse langoureuse.

Pauvre mariée ! Je ne sais pas pourquoi, en somme, nous avons mis tant d’énergie à refuser que la combinaison boucherie servît d’abri à sa nuit de noces. Dans quels décors affolants ne se coucha-t-elle pas, l’infortunée ! Nous l’avons vue se mettre au lit, successivement, dans une salle d’école, dans une sombre galerie du XVIIe siècle connue sous le nom de « Molière », dans des salons bleus élimés, dont la toile s’effilochait ; et devant de mystérieux amalgames de colonnades et de jardins peints, pour l’éternité, sur d’inreculables murs de pierre. »

TOUT ÇA C'EST CINEMA ET COMPAGNIE

Drôle, précis aussi, tout un portrait de théâtreux sympathiques et de la vie de bohème, avec un passage très intelligent et très juste sur le cinéma muet, quand le cinéma ne se prenait pas encore trop au sérieux :

« Tous les personnages gambadant sur les écrans d’alors, fantômes charmants propices à nos rêves, nous venaient de tous les pays, parés de leur seule grâce plastique. Aucune de leurs voix, jamais, ne venait frapper nos oreilles tendues, et, pourtant, ils ne cessaient visiblement de se raconter mille histoires, en remuant les lèvres comme des possédés.

De loin en loin, une des phrases censées dites surgissait en lettres imprimées.

Par exemple : un monsieur à tête d’assassin, tout en vociférant en silence, secouait les épaules d’une femme, la traînait par les cheveux, l’étranglait à moitié, lui présentait un couteau, et l’on était admis à lire, en blanc sur noir, sur le calicot à tout faire :

- ‘Je ne me contiens plus’ (état d’esprit dont on commençait à se douter).

D’autres fois, des textes allongés remplaçaient des scènes loupées. Alors on voyait une dame à plume dire gaiement un mot visiblement de trois syllabes, et passant pour articuler : - ‘Certainement, Monseigneur, après avoir démoli la porte de la lampisterie, le malandrin a dû revenir... » (Etc.). »

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)

Le cinoche, le bon

Je suis tombé sur un lot de ces vieux films distribués par René Château

Je me rends compte du plaisir que j’ai à voir et entendre les comédiens à la mode dans les années 30, Elvire Popesco, Gaby Morlay, Arletty, Françoise Rosay, Jacqueline Delubac, Jean Tissier, Fernand Gravey, Charpin..., ainsi que tous les grands seconds rôles de théâtre.

Et puis ces films sont souvent des adaptations de pièces à succès, ce qui permet de voir et d’entendre un répertoire qui a pourtant été publié, mais qui n’a pas été réédité et qu’on ne joue plus à part quelques exceptions.

Ce que j’aime : ce mélange de modernité, cette énergie de l’entre-deux guerres, et le côté guindé de la diction – un avant-gardisme stylé, un affranchissement, ou un assouplissement des règles de politesse et de morale, tout en gardant des conventions linguistiques, en particulier, mais aussi des conventions de classe : bonnes, domestiques, cocus, maisons de campagne et de villégiature, tout ce qu’un public populaire considérait comme « la grande vie » et qui n’était que la vision de la richesse par des cinéastes et des comédiens tout aussi pauvres.

C’est toute la force du cinéma que de créer de fausses réalités qui s’imposent.

De la fiction cinématographique à la propagande, il n’y a qu’un pas, franchit très vite par toutes les cinématographies, qu’elles soient américaines, russes, françaises, italiennes, allemandes ou espagnoles.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2017).

Manon Lescaut (bis) : L’abbé Prévost en robe Ungaro

Intéressante, cette Manon 70 de Jean Aurel, avec Catherine Deneuve en Manon, Sami Frey en Des Grieux, et Jean-Claude Brialy qui joue le frère de Manon.

Tourné en 1968, le film reflète évidemment cette époque et Manon, belle et superficielle, alterne son goût immodéré des belles robes du couturier Ungaro, qu’elle se fait acheter par ses riches amants, et les moments de passion avec Des Grieux, devenu, dans cette version, journaliste-reporter.

Et ça finit bien : pas de mort ou de punition pour la belle pécheresse, à part le fait de devoir se priver de jolies robes de luxe (mais résistera-t-elle longtemps ?).

Ça m’a fait penser à la version des Liaisons dangereuses filmée par Roger Vadim, avec Jeanne Moreau en Marquise de Merteuil et Gérard Philippe en Vicomte de Valmont : le XXe siècle et ses émancipations diverses (religieuses, politiques, sociales, sexuelles) se prête bien à une réinterprétation de cette littérature faussement libertine du XVIIIe, de ces contes cruels, pervers et moraux à la fois.

Les versions modernes reflètent parfaitement cet appétit et cette joie de vivre de la génération de l’après-guerre, une sensualité, une liberté, une croissance économique aussi, qui favorisaient l’évolution de la société.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018).

Les caleçons de Gabin

Touchez pas au grisbi (1954), de Jacques Becker, d’après Albert Simonin, avec Gabin : des dialogues serrés, secs, avec une touche d’argot qui donne ce côté tragédie grecque – la mafia est une mythologie, avec ses dieux et ses demi-dieux –, et un tout jeune Lino Ventura avec, déjà, une étoffe impressionnante, le gabarit fait beaucoup, mais le jeu est très juste, aussi.

Ce qui a vieilli, ou fait sourire aujourd’hui, ce sont ces rapports hommes-femmes, Gabin étant évidemment censé être un fauve et un tombeur – en complet-cravate et chemise repassée. Les femmes sont des « mômes », y compris la superbe Jeanne Moreau, elles idôlatrent leurs « jules », etc...

Je ne peux pas m’empêcher de penser au déshabillage compliqué (toutes ces couches d’habits, et, chez les femmes, ces gaines à déboutonner), aux mises en plis mensuelles, au repassage des pantalons et des chemises (mais qui faisait la lessive, chez les caïds, toujours tirés à quatre épingles ?).

Et puis on se dit que ce devait être alors plutôt caleçon en toile que slip, et, peut-être, encore, chaussettes tenues par des élastiques fixées au mollet.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).

Ainsi parlait François Truffaut.

Fascinant supplément du magazine Le Point, un hors-série consacré à François Truffaut d’où j'extrais ce choix de citations, toutes extraordinaires de précision. Quel talent, quelle vision d’ensemble, quelle lucidité !

« Bon ou mauvais, un film ressemble toujours à celui qui en signe la réalisation. »

« J’aime les chansons d’amour parce qu’elles disent la vérité. »

« J’aime Renoir parce qu’il allait vers la simplicité sans jamais chercher à avoir un style. »

(À propos de Stephen Spielberg) : « Son film Duel est un premier film modèle. »

« C’est Jean Renoir qui m’a appris que l’acteur jouant un personnage est plus important que ce personnage… Rien d’étonnant donc si Antoine Doinel s’est, dès le premier jour de tournage des Quatre Cents Coups, éloigné de moi pour se rapprocher de Jean-Pierre. »

« Certaines lettres sont tapées à la machine, et j’en écris d’autres à la main. La Chambre verte, c’est comme une lettre à la main, ça ne sera pas parfait, mais ce sera vous, votre écriture. »

« La vie par définition est provisoire, elle va vers une chose qui se dégrade. Par contre, tout en nous, dans notre affectivité, appelle le définitif. Donc si on fait un cinéma affectif comme je le fais, on ne peut filmer que des déchirements. »

« Comme un électricien, je dénude les fils, je réduis le nombre d’éléments. »

« Je ne parle que de ce que je connais. Je ne pourrais pas faire de films à idées. »

« Vos souvenirs et vos expériences doivent servir à votre écriture. N’ayez pas peur. Si quelque chose semble trop proche de la réalité et que vous redoutez que cela soit gênant pour ceux que cela implique, changez un détail. » (À Leslie Caron)

Sur Godard : « Il appartient au groupe des envieux compulsifs. »

« Le cinéma, il faut que ça aille plus vite que la vie. »

Sur Godard (lettre de 1973) : « Je sens le moment venu de te dire que selon moi tu te conduis comme une merde (…). À mon tour de te traiter de menteur (…) Tu l’as toujours eu, cet art de te faire passer pour une victime, alors que tu te débrouilles toujours très bien pour faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux et surtout préserver l’image pure et dure que tu veux entretenir, fût-ce au détriment des gens sans défense… L’idée que les hommes sont égaux est théorique chez toi, elle n’est pas ressentie. Il te faut jouer un rôle et que ce rôle soit prestigieux. Les vrais militants sont comme des femmes de ménage, travail ingrat, quotidien, nécessaire. Toi, c’est le côté Ursula Andress, quatre minutes d’apparition, le temps de laisser se déclencher les flashes, deux, trois phrases bien surprenantes et disparition, retour au mystère avantageux (comportement de merde, de merde sur un socle…) »

Sur Hitchcock : « Le secret d’Hitchcock est de filmer les scènes d’amour comme des scènes de crime et les scènes de crime comme des scènes d’amour. »

©Sergio Belluz, 2015, le journal vagabond (2014).

François Truffaut, moderne parce que désuet.

J’ai revu avec grand plaisir 'Le Dernier Métro' de Truffaut, avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Poiret, Andrea Ferréol. Ça n’a pas pris une ride, peut-être parce que c’est un film d’époque, ‘à costumes’ – les films ‘historiques’ vieillissent en général mieux que ceux tournés dans leur époque même, c’est flagrant avec 'Passion et Désir' de Visconti, tourné dans les années 70, et dont les costumes sont du Yves Saint-Laurent très chic alors, mais qui a mal vieilli.

De même que pour les films costumés qui, déjà décalés dans le temps et parlant du temps passé, ne vieillissent pas visuellement, il y a chez Truffaut, dans le côté factice, précieux, littéraire, travaillé du texte et des dialogues, le côté artificiel même, une datation qui fait que paradoxalement ses films vieillissent beaucoup moins que des films tournés dans un langage contemporain qui convient parfaitement à un documentaire mais vieillit très vite dans une fiction.

'Le Dernier Métro' se passe en 39-45, sous l’Occupation, Catherine Deneuve porte ses cheveux dans un espèce de chignon qui entoure la tête, les habits sont d’époque, le contexte historique est subtilement disséminé dans les affiches sur les murs, les chansons qu’on entend (en allemand pour certaines, mais aussi Mon amant de Saint-Jean), dans les dialogues, où l’on parle de couvre-feu, d’abris et de leurs horaires, de marché noir, de bas dessinés directement sur la jambe, de places de théâtre réservées aux Allemands, de ce critique de théâtre français pro-allemand qui régnait sur la presse collaborationniste et à qui Jean Marais avait cassé la gueule – une scène que Truffaut transcrit ici…

Ce contexte historique est aussi présent dans la pièce de théâtre représentée, légèrement désuète dans son vocabulaire, dans ses dialogues, et dans sa thématique, quelque chose comme du Bernstein, ce qui serait d’ailleurs adéquat puisque l’époux de Marion Steiner-Catherine Deneuve, le fabuleux et touchant Heinz Bennent, est censé être un directeur-metteur en scène d’origine juive, Lucas Steiner.

Le film joue sur plusieurs tableaux : les années de guerre, les sentiments réels et ceux factices de la pièce en train d’être répétée et jouée. Raffiné. Un film qui ressemble, dans sa conception, au merveilleux 'Fanny et Alexandre' de Bergman, qui tourne aussi autour d’une troupe de théâtre révélatrice, par contraste, de toute une société, et un hommage au théâtre tout à la fois.

J’ai aussi trouvé – cela m’a confirmé même -, que le cinéma de Truffaut, à la fois profondément visuel et cinématographique, est aussi profondément littéraire, de vrais romans, de la vraie fiction, qui fonctionne comme une fiction, qui s’appuie sur le réel et le métamorphose en le formulant, en le malaxant, en le faisant passer par un moule littéraire (les dialogues) et cinématographique (plans, éclairages, musique, rythme, montage).

À ceux qui trouveraient Truffaut surfait, qui penseraient que sa réputation est exagérée, on peut tout de suite donner des exemples de films de Truffaut qui sont des merveilles de cinéma, totalement cinématographiques, c'est-à-dire des gesamtkunstwerke, des œuvres intégrant, comme l’opéra, différents aspects de la création artistique – je pense à 'Fahrenheit' (le générique énoncé sur un fond d’antennes de communication sur les toits, parfaitement adapté au film qui parle d’un monde où l’écrit est interdit), aux 'Quatre-cents coups' qui a su capter l’enfance et son espièglerie, mais aussi sa richesse et sa logique, avec des plans et un naturel extraordinaire, à 'Jules et Jim' et son charme libertin, à 'La Maison d’à côté' où l’on retrouve cet érotisme subtil lorsque les gens font l’amour (dans 'Le Dernier Métro', Catherine Deneuve et Gérard Depardieu sont filmés alors que lentement ils se couchent sur le sol derrière une table, on voit un plan sur la jambe gauche de Deneuve sur laquelle passe une main caressante et fébrile qui remonte jusqu’à la jarretelle, elle dit juste « Oui, oui… oh oui » tendrement, le tout est d’une extrême sensualité et c’est tout ce qu’on voit…). C’est encore mis en valeur par le dialogue littéraire, légèrement désuet, où toutes les liaisons sont faites, où l’on se voussoie…

En écoutant la longue interview de Truffaut avec Hitchcock, on comprend le travail de Truffaut, son intelligence extraordinaire, qui « décompose » les films (il allait voir les Hitchcock plusieurs fois, une fois en entier, une autre fois en se bouchant les oreilles pour ne voir et ne comprendre que l’image, une autre fois en fermant les yeux pour en comprendre la construction sonore).

Truffaut, littéralement, construit ses films partie par partie avec une connaissance parfaite de chaque partie et de son fonctionnement dans l’ensemble, il y ajoute le côté littéraire et le côté amoureux.

©Sergio Belluz, 2015, le journal vagabond (2014).