Maylis de Kerangal ou le néo-naturalisme.

Maylis de Kerangal fait partie de ce groupe d’écrivains et de romanciers (Arno Bertina, Mathias Enard, entre autres) qui forment presque une école, celle de la revue Inculte que ce collectif avait créée pour s’exprimer en toute liberté.

Kerangal, couronnée de prix tant pour Naissance d’un pont (2010), que pour Réparer les vivants (2013), en France comme à l’étranger a quelque chose d’un écrivain naturaliste, d’un Zola en particulier, mais d’un Zola affectif et sensuel, qui creuse avec une précision d’entomologiste un milieu, son jargon, ses habitudes, sa vie matérielle, sans visée sociale, toutefois, sans jugement, sans revendications, en créant des sortes de fresques, en rendant simplement la beauté de ces mondes parallèles que nous côtoyons sans toujours les percevoir dans leur dimension humaine.

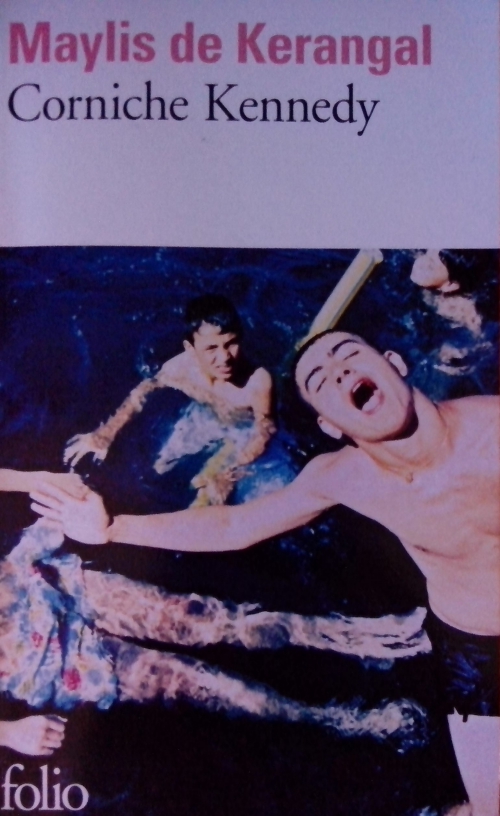

Son passionnant Corniche Kennedy (2008) est exemplaire de sa manière : elle construit deux lignes narratives parallèles, d’un côté, une légère intrigue policière, pas absolument indispensable, mais qui permet de donner une direction et des péripéties à la narration, avec un policier stressé et diabétique, Sylvestre Opéra, qui traque les mafias de la Côte d’Azur (drogue, prostitution, contrebande, etc.), de l’autre côté – littéralement de l’autre côté, car le policier Sylvestre Opéra les observe depuis son bureau face à la mer – la vie intense d’un groupe d’adolescents menés par Eddy, leur chef, des ados d’HLM, d’immeubles de pauvres et de cas sociaux (mais pas tous) qui se retrouvent l’été sur les rochers escarpés de la ‘Corniche Kennedy’ du titre, pour s’y lancer dans la mer, de plus en plus haut, qui ont leurs rituels, leurs codes, leur langage, leurs amours, leurs défis, leurs rites de passage pour faire partie du groupe.

Tout est précisément retranscrit, retravaillé aussi, dans une prose qui se sert de narrations en discours indirects libres habilement entremêlés, avec les différents points de vue, et les remarques des protagonistes dans une même séquence quelquefois, le but étant de rendre une sonorité générale, et de lier le tout comme dans une seule phrase pour transmettre le monde magnifique, intense, sensuel, passionnel, et quelquefois violent de l’adolescence. Un magnifique roman.

Extrait:

« Illico s’agglutinent les uns aux autres, se touchent, se frottent, se bousculent, se font la bise – si fille-fille ou fille-garçon –, se tapent dans la main, paume sur paume, poing sur poing, phalange contre phalange – si garçon-garçon –, s’invectivent, exclamatifs, crus, juvéniles, agglomèrent leurs sacs, baskets, sandales, tongs, vêtements, casques, étendent leurs serviettes à touche-touche ou les disposent en soleil avec au milieu un lecteur radio pourri, deux ou trois litres de Coca, des paquets de clopes, alors les éclats de leur voix ricochent sur la pierre, rebondissent et s’entremêlent, clameur splendide, brouhaha qui les fusionne autant qu’il les fissure, éclate, mat et sec, tandis qu’en face, sur le front de mer, les rideaux s’écartent aux fenêtres des hôtels luxueux et des villas rococos, éblouissantes à travers le feuillage citronné des jardins – et, parmi eux, ceux de la chambre d’une adolescente qui a collé son front contre la vitre pour en éprouver le contact glacé, s’y écrase maintenant la face comme si elle cherchait l’air du dehors, et regarde en bas, bouche ouverte, nez tordu, coeur palpitant –, et plus loin encore, en arrière de la route, sur la haute façade d’un immeuble blanc de belle architecture, les stores bougent aux ouvertures – et, parmi eux, ceux du bureau d’un homme solitaire qui a glissé ses prunelles orageuses et veloutées entre deux lattes, bientôt sortira braquer sur la plate-forme ses jumelles de haute précision, et observe, silhouette corpulente, masse sombre à l’affût –, des bouches mastiquent, tiens, revoilà la racaille, la saleté, et pourtant restent des heures collées aux carreaux, figures hypnotisées par ce monde brûlant où chaque silhouette est une forme mordante, chaque ombre une découpe précise, un trait d’encre rapide, mortels touchés au coeur par ce bloc de vie qui prend corps à mesure qu’il se disloque et se réarticule, à la manière d’une constellation fébrile, fascinés par cette troupe où chacun se précipite autant qu’il suit son idée, vient y mener sa propre affaire, retourner ses poches et apporter ses prises, pour les balancer entre tous, où chacun passe, ramasse, multiplie, capte, fourgue.

Les petits cons de la corniche. La bande. On ne sait les nommer autrement. Leur corps est incisif, leur âge dilaté entre treize et dix-sept, et c’est un seul et même âge, celui de la conquête : on détourne la joue du baiser maternel, on crache dans la soupe, on déserte la maison.

Nul ne sait comment cette plate-forme ingrate, nue, une paume, est devenue leur carrefour, le point magique d’où ils rassemblent et énoncent le monde, ni comment ils l’ont trouvées, élue entre toutes et s’en sont rendus maîtres ; et nul ne sait pourquoi ils y reviennent chaque jour, y dégringolent, haletants, crasseux et assoiffés, l’exubérance de la jeunesse excédant chacun de leurs gestes, y déboulent comme si chassés de partout, refoulés, blessés, la dernière connerie trophée en travers de la gueule ; mais aussi, ça ne veut pas de nous tout ça déclament-ils en tournant sur eux-mêmes, bras tendu main ouverte de sorte qu’ils désignent la grosse ville qui turbine, la cité maritime qui brasse et prolifère, ça ne veut pas de nous, ils forcent la scène, hâbleurs et rigolards, enfin se déshabillent, soudain lents et pudiques, dressent leur camp de base, et alors ils s’arrogent tout l’espace. »

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2015).

Maylis de Kerangal, Corniche Kennedy (Paris : Folio Gallimard, 2008)

A découvrir aussi

- Victoria Ocampo (1890-1979), l’impératrice de la Pampa.

- Madame du Châtelet: gardons l'illusion

- Stefan Zweig, le bourgeois guindé qui s'encanaille

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 113 autres membres