Art contemporain : à vos marques !

L’art contemporain et son fonctionnement commercial vu par le grand critique d’art italien Vittorio Sgarbi (L’arte è contemporanea ovvero L’arte di vedere l’arte, Milano : Bompiani, 2012, ma traduction)

L’Art qui vaut si ça coûte (L’Arte che vale se costa)

Dans l’art contemporain, les œuvres perdent leur identité, elles vont vers des destinations imprévues, elles font un trajet qui n’est pas prévu au départ, et tout cela change le rapport au marché selon qu’on parle d’art classique ou d’art contemporain. C’est une des différences fondamentales, comme aussi le rapport entre valeur esthétique et valeur mercantile.

Ce paradoxe est confirmé par le fait qu’un des plus grands artistes du XXe siècle, Picasso, est devenu si ‘grand’ parce qu’inaccessible pour un collectionneur qui ne soit pas milliardaire. Si on trouvait dans un marché ou une boutique ou une galerie un Picasso à quelques milliers d’euros, on aurait la certitude de se trouver devant un faux. L’estimation de l’auteur est liée à sa valeur sur le marché : trois millions, cinq millions, dix millions, cinquante millions d’euros servent à dire « cet artiste a de la valeur ».

Dans cette compétition, dans cette course où la valeur artistique est accrochée à la valeur commerciale – et en grande partie dépend de cette valeur commerciale –, l’observateur qui a compris le mieux cette évolution et ces nouveaux usages est Andy Warhol, qui en tirait deux préceptes singuliers. D’abord que chaque homme devrait avoir droit à son quart d’heure de célébrité – et cette célébrité, la télévision, les journaux et le fait qu’un nom soit répété constamment font partie de ce qui donne le succès et la valeur d’un artiste. C’est ce qu’on observe dans la mode, où la griffe, la marque, font partie de l’œuvre, de l’objet. Armani, Valentino et la plupart des ‘grands’ de la mode peuvent faire un habit absolument identique à celui d’un petit tailleur de province ; mais, touché par une marque comme par Midas, ce même habit devient une chose très importante, de grande valeur et de prix élevé. C’est son nom, sa marque, qui donne sa valeur à l’artiste plus que son œuvre.

En deuxième lieu, Warhol remarquait cyniquement que la valeur d’une œuvre est dans son prix, autrement dit que la valeur esthétique d’une œuvre réside dans le fait qu’elle coûte. C’était la conclusion à laquelle on était déjà arrivé depuis les Impressionnistes jusqu’à Picasso, amplement démontrée dans le cas de Van Gogh, même si c’était après sa mort.

Dans cette évolution, la valeur déterminante de l’art contemporain est la quantité. Un artiste vaut plus s’il produit plus, parce qu’il diffuse ses œuvres dans un marché plus étendu. Du coup, voilà les lithographies, les prétendues « séries », voilà les artistes qui produisent beaucoup parce qu’ils doivent être présents partout. A partir d’une centrale de diffusion de leur célébrité, il y a la diffusion physique de leurs œuvres, qui, à travers de multiples marchés périphériques, arrivent jusqu’aux collectionneurs moins fortunés.

Dans le marché de l’art classique, en revanche, les catalogues des plus grands artistes comptent très peu d’œuvres : Jan Vermeer, le grand artiste hollandais, n’a pas produit plus de 35 tableaux ; Antonello, 25-26 ; Giorgione à peu près une douzaine. Et certains grands artistes du passé ont aussi beaucoup travaillé, le Titien par exemple, et, en effet, ils ont connu une plus grande célébrité. Mais ‘beaucoup d’oeuvres’ dans le cas du Titien, ce sont 300 tableaux, alors qu’un Giorgio Morandi résout le problème qualité/quantité en produisant des œuvres distinctes les unes des autres, mais en fait une longue série à partir d’un modèle reconnaissable : ses natures mortes expriment une très grand variété d’invention sur la base d’un même thème répété.

Dans la peinture classique, l’indépendance du peintre ne se trouve que dans le style, à tel point qu’on n’identifie par son œuvre mais bien par sa forme, c’est à dire justement, le style de l’artiste. On peut avoir cinquante Madonne à l’Enfant, chacune est le chef-d’œuvre d’un peintre différent dont le style est reconnaissable dans le détail, dans le dessin, dans des aspects spécifiques, alors qu’il n’y a pas tant de sujets traités : des Madonnes, des Couronnements, des Paraboles, des Batailles, des Dépositions, des Ascensions.

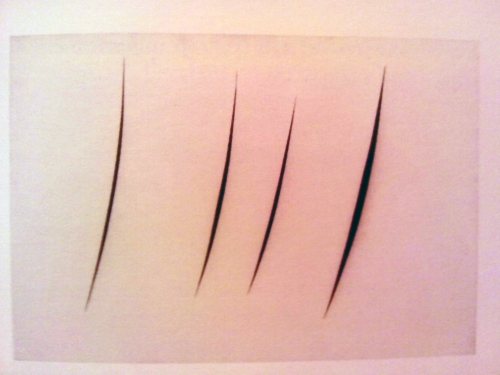

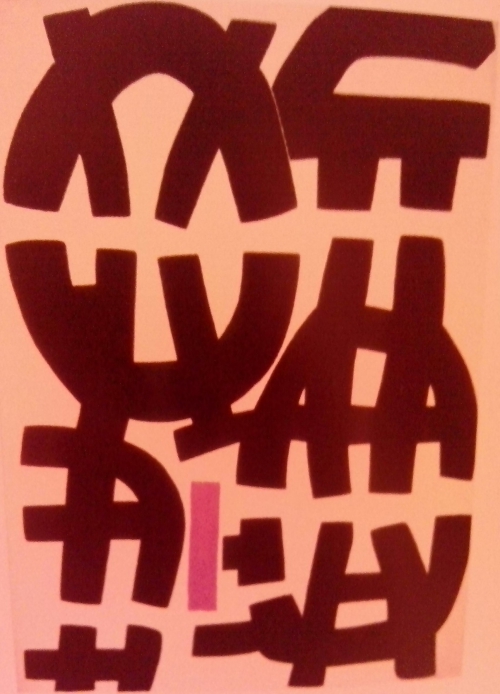

Dans l’art contemporain, au contraire, le style et le sujet coïncident : les natures mortes de Morandi, les fourchettes de Capogrossi, les sacs de Burri, les entailles de Fontana, les mannequins de De Chirico. Le style de l’auteur coïncide avec le sujet qu’il choisit pour être reconnu. On s’adapte au marché qui, par nature, est quantitatif. Ce qui est important pour l’artiste – ce qui est important pour le marché – c’est qu’on puisse dire : ‘ça c’est un De Chirico’, ‘ça c’est un Burri’, ‘ça c’est un Fontana’.

La coïncidence entre style et sujet crée ainsi une relation pour ainsi dire directe et automatique – même pour qui est attentif et a une sensibilité artistique – malgré les difficultés pour l’apprécier. En effet, l’art contemporain est infiniment répétitif et, à ce titre, prend facilement le pas sur la peinture figurative, parce que des entailles, des sacs, des lignes sont des sujets plus faciles à reproduire qu’un sujet figuratif. La peinture abstraite, la peinture informelle se confondent souvent avec le style de leur auteur qui reproduit un même sujet à chaque fois – il serait difficile d’appliquer ce principe au figuratif, avec le risque de devenir lourdement répétitif, comme c’est arrivé à des artistes comme Bueno.

Et à ce propos, parlons de Botero. Ce grand peintre colombien, qui peut susciter l’antipathie de ceux qui n’aiment pas la grosseur, a eu l’intuition que s’il voulait être un peintre figuratif – et donc pouvoir changer de sujet, d’histoire, raconter la vie colombienne dans une fable au long cours – il lui fallait, pour ne pas s’éloigner du principe fondamental de quantité qui a cours dans l’art contemporain, trouver une signature reconnaissable. Quelle était cette signature ? La grosseur. C’est pourquoi tout un chacun reconnaît un Botero : chez Botero les hommes et les femmes sont gros, mais aussi les arbres, les guitares, les vases ; il grossit tout, et on le reconnait par ce principe d’’amplitude’.

Pour un artiste contemporain il est donc fondamental d’être immédiatement reconnu, à tel point que certains artistes de grand talent ont dû passer du figuratif à l’abstrait, en renonçant à une grande partie de leur créativité. Cela vaut pour une grande partie de l’École Romaine, en particulier Guglielmo Janni, en conflit avec lui-même sur ce point : en 1938, il arrête de peindre parce qu’il ne veut pas devenir abstrait. Pendant les 20 ans qui lui restent à vivre, Janni ne peint plus parce qu’il ne veut pas faire ce qu’a fait son ami et compagnon Giuseppe Capogrossi, peintre figuratif de grande sensibilité, qui d’un coup comprend que pour être moderne il faut être abstrait. Il se met alors à peindre des fourchettes, que des fourchettes, infiniment répétées.

On peut dire la même chose d’un grand artiste plein de fantaisie, Lucio Fontana, extraordinaire céramiste, et grand innovateur, un des artistes italiens majeurs après Morandi, en compagnie de Burri et Gnoli. Fontana, à un certain moment, a l’intuition qu’il faut littéralement aller outre la toile et, avec ses entailles, il invente un espace différent, qu’il reproduit dans une centaine de tableaux. Comme Capogrossi, il représente l’exemple de ce désir de l’artiste contemporain à être reconnu.

Il arrive que qui collectionne des tableaux d’art contemporain sache immédiatement dire : l’auteur est tel ou tel. Et il arrive que qui voit cette collection reconnaisse ce même artiste, et, du coup, cette collection devient une confirmation supplémentaire du pouvoir de celui qui l’a réunie, de l’argent qu’il y a mis et donne une idée de l’importance du collectionneur. Voilà pourquoi le marché est aussi significatif, voilà pourquoi l’art contemporain porte en lui les contractions dont j’ai parlé, voilà pourquoi l’art contemporain coûte plus cher que l’art classique : parce qu’il est né pour être diffusé et pour justifier dans le marché sa propre valeur et sa propre existence. »

©Traduction: Sergio Belluz, 2015.

Illustrations :

Giorgio Morandi, Natura morta (1952)

Giorgio De Chirico, Figliol prodigo (1922)

Lucio Fontana, Concetto spaziale (1960)

Guglielmo Janni, Pesi e trapezi (1937)

Giuseppe Capogrossi, Ballerina seduta (1944)

Giuseppe Capogrossi, Superficie 335 (1959)

A découvrir aussi

- Le petit cirque de Jean-Louis Forain (1852-1931).

- Quand Arletty se souvient du grand peintre Moïse Kisling (1891-1953)

- Portrait crashé.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 113 autres membres