EN SCÈNE ET EN MUSIQUE

Quartett de Luca Francesconi ou Les Liaisons dangereuses

Fascinant de penser que Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, un texte du XVIIIe siècle, soit toujours aussi contemporain, il n’y a qu’à voir le nombre d’adaptations cinématographiques.

Ça n’a pas vieilli, et ça fascine encore par ses perversités au pluriel, la première étant celle de ses deux protagonistes qui prennent plaisir à avilir les êtres purs, la seconde par le texte lui-même, censé être moralisateur, et donnant à voir dans toute leur splendeur ces jeux de dupes.

C’est ce que je me disais l’autre soir en allant voir au Gran Teatre del Liceu de Barcelone l’opéra Quartett, en un acte, du compositeur milanais Luca Francesconi (né en 1956), qui a été, entre autres, assistant du grand Luciano Berio mais a aussi fait ses classes dans le jazz.

Luca Francesconi est également l’auteur du livret (en anglais) basé sur la pièce du dramaturge allemand Heiner Müller qui lui-même s’est inspiré des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos dont il crée ce qu’au cinéma on appellerait une sequel, une suite, c’est dire si ce ne sont pas les effets de miroir qui manquent pour cet opéra magnifique créé en 2011 à la Scala de Milan.

La pièce de Heiner Müller et l’opéra de Luca Francesconi se concentrent sur les deux personnages principaux, Valmont et Mme de Merteuil, qui jouent, ou rejouent les conquêtes de Valmont – Sophie de Vollanges et Mme de Tourtel – comme s’il s’agissait de jeux de rôles, comme si ces deux personnages, aujourd’hui vieillis, revivaient aussi leur passé, ou, peut-être, se rejouaient leurs fantasmes respectifs, s’interrogeaient sur leur relation et sur leurs rôles respectifs dans cette relation.

La très belle scénographie d’Alex Ollé (Fura dels Baus) comprenait une chambre figurée par un cadre au milieu de la scène, et comme tenu par des cordes. Autour de ce cadre, des projections (de nuages qui passent, de murs qui s’écroulent, de ciels étoilés, en relation avec un passage de l’œuvre).

Superbe début avec Mme de Merteuil seule, se masturbant en pensant et en s’adressant à Valmont. Elle est en robe rouge écarlate, elle parle seule, puis, autour d’elle, des projections de nuages qui passent, puis une maquette de ville, puis un immeuble, puis une chambre de l’immeuble, avec, projetée en surimpression et en transparence, la chanteuse, comme si elle était à sa fenêtre.

Cet opéra pour deux personnages, Valmont (baryton) et Merteuil (soprano) comprend aussi des passages qui jouent sur les ambigüités sexuelles et l’inversion des rôles tant dans le jeu des chanteurs que dans la musique elle-même (le baryton chante quelquefois en fausset, comme s’il contrefaisait des personnages de femmes, ses anciennes conquêtes).

À un certain moment, les deux partners in crime se regardent et on a droit, visuellement, à une superbe mise en abyme par le biais d’un film en gros plan projeté derrière le cube où ces mêmes deux protagonistes se regardent sur scène, dans leur petite cage.

La fin est spectaculaire après la mort de Valmont, empoisonné par un verre de vin, lorsque Mme de Merteuil ôte le capitonnage du cube, qui dévoile des bibliothèques qu’elle vide de rage et de désespoir, comme pour dire que toutes ces turpitudes ne sont que verbales – Words ! Words ! Words ! comme crie Shakespeare.

On s’y dévêt, on baise sur scène, on se bat sans cesse dans une partition qui mêle instruments acoustiques et enregistrements électroniques des voix des protagonistes, et c’est magnifique, lyrique et cru tout à la fois, comme un Benjamin Britten qui se serait lâché.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).

Zeffirelli et Callas, hélas

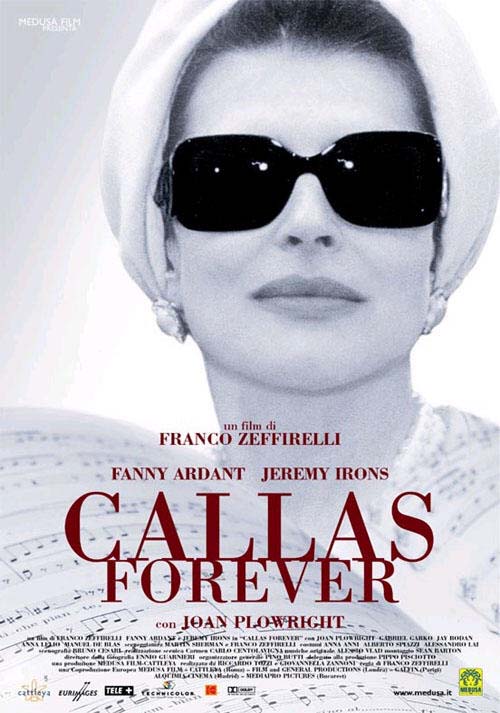

Dans un double DVD présentant les œuvres de Franco Zeffirelli, metteur en scène terriblement surévalué, on trouve sa version de Jane Eyre (avec Charlotte Gainsbourg, entre autres) et surtout Callas Forever (2001) que j’ai regardé hier soir. C’est avec Fanny Ardant en Callas et Jeremy Irons dans le rôle d’un producteur de cinéma.

On le sait, Zeffirelli a été un proche de Callas, via Luchino Visconti, dont il était l’assistant.

Le film est un peu simplet et lourdaud, mais n’est-ce pas le propre de tout ce que fait Zeffirelli, ce Visconti du pauvre ? Rien ne me plaît de ce que j’ai vu de lui, tout est toujours trop : trop kitsch, trop luxe tapageur, trop minutieux dans le détail.

Au cinéma, son Lagon bleu (The Blue Lagoon, 1980) avec Brooke Shields et Christopher Atkins en éphèbe blond, était la quintessence du mièvre. Et sa version filmée de La Traviata (1982) avec Teresa Stratas et Plácido Domingo est le comble du mauvais goût.

À l’opéra même, tant sa mise en scène de Traviata, que j’ai vue au Metropolitan – y figurait un gigantesque miroir ovale où les Violetta successives, come son mutata !, constataient les dégâts irréversibles de la maladie sur leur beauté –, que celle du Trovatore, que j’ai vue aux Arènes de Vérone, étaient clinquantes à souhait.

Dans cette biographie filmée intitulée Callas Forever, il imagine Callas un peu avant sa mort à Paris. Grâce à une astuce technique qui lui permet de jouer les grands rôles de sa carrière en play-back, avec sa voix enregistrée lors de ses quelques années de gloire vocale, La Divina fait un stupéfiant come-back, au cinéma cette fois.

On la voit dépressive, prenant des médicaments, des somnifères, écoutant seule ses propres disques avec nostalgie et désespoir, les mimant en souvenir de sa gloire passée.

On la voit regarder d’anciennes photos, en particulier celles de sa relation avec Onassis (Maria par Callas, un documentaire de Tom Volf sorti en 2018 prend exactement ce même point de vue hagiographique et caricatural).

Sans vouloir faire de la psychanalyse de bazar, il me semble, plus humainement et plus simplement, qu’au delà des excès vocaux dans lesquels elle est tombée en voulant chanter des répertoires qui, au final, ont eu raison de sa voix, une des causes principales pour lesquelles Maria Callas n’avait plus de voix en fin de carrière – on le voit dans cet horrible document sur sa tournée au Japon en 1974 avec le ténor Di Stefano –, c’est tout simplement une profonde dépression suite à sa rupture avec Onassis.

Et pas qu’une dépression liée à une déception amoureuse, mais bien une dépression en lien direct avec cet incroyable travail sur soi accompli pour qu’on l’aime enfin, pour échapper à son destin, pour devenir un personnage, pour se convertir en La Callas, la belle, la glamoureuse, la meilleure : La Divina.

Dès qu’elle a été vraiment amoureuse et heureuse avec Onassis, dès qu’elle s’est enfin sentie aimée profondément – pour elle-même et pas pour le personnage public – elle a tout laissé tomber, les exercices de chant, le travail, la discipline, tout ce qui lui avait servi de rempart, et elle a commencé à profiter de la vie.

Et quand il y a eu la rupture avec Onassis, et son mariage ultérieur avec Jacqueline Kennedy, Maria Callas est tombée dans une profonde dépression et tout a perdu son sens.

C’est que le chant, et le chant lyrique en particulier, c’est de l’énergie qui émane du centre du chanteur ou de la chanteuse.

Si on ne croit plus en rien, si plus rien n’a de sens, difficile de trouver l’énergie nécessaire pour interpréter un répertoire, pour incarner un personnage fictif par la voix comme par le geste, en particulier si l’on s’est aussi créé son propre personnage en parallèle : tout paraît vain, absurde.

On n’arrive plus à donner le change, à tricher.

C’est pour moi la vraie raison de la perte de voix de Callas. On sent bien le vide affectif qu’il y a toujours eu derrière, comme une énorme faille narcissique qui date d’une enfance misérable et sans amour, avec un père absent et une mère manipulatrice.

Le film de Zeffirelli tombe dans ce double travers de la fascination du mythe et de l’exploitation du mythe qui est la plaie de la plupart des biographies filmées, ces biopics tant à la mode aujourd’hui (Edith Piaf, Judy Garland...).

Dans celui-ci, c’est presque gênant de voir une grande actrice comme Fanny Ardant mimer, comme une petite fille devant son miroir, les gestes et les postures de la Callas et de la voir se balader en tailleur Chanel pendant tout le film (pour la touche réaliste ?).

Je trouve que ce n’est pas rendre hommage, et encore moins rendre service à un artiste que de n’aduler que ses manières, ses tics en somme, en l’occurrence les crises, les colères ou les discours un peu ampoulés d’une star comme Callas.

On peut le constater dans les multiples interviews d’elle qui circulent sur internet : les années passant, le personnage qu’elle s’est créé cède le pas à l’extraordinaire artiste qui, loin de feindre d’être ce qu’elle n’est plus, fait sa propre psychanalyse et devient ce qu’elle est profondément : touchante, fragile, intelligente, juste, lucide, franche, honnête.

On ne peut pas en dire autant de ce que fait Zeffirelli dans ce film facile et raté, qui capitalise sur le mythe et non sur la chanteuse, sur l’artiste et sur la femme.

Et puis ce mauvais goût, toujours (gros soupir).

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2018)

Quelques mots d’humour (Tristan Bernard, Les Frères Ennemis et Michel Berger)

Moi qui suis un amoureux de l’écriture et du théâtre, et donc des mots, et donc des jeux de mots et donc des mots croisés, j’ai toujours aimé l’humour linguistique et très sophistiqué malgré les apparences du duo Les Frères Ennemis – Teddy Vrignault et André Gaillard à la ville – qui, dans un de leur sketch, par exemple, vont lancer des choses du style :

- C'est comme moi, mon père est parti de la maison pour chercher du beurre, et il n'est jamais revenu

- Ah bon? dit l'autre, mais zalors, qu'a fait Mâdâme votre mère?

- Et bien elle a fait la cuisine à l'huile.

Ça va au delà du simple jeu de mots, l’astuce linguistique et l’humour ne fonctionnant que parce qu’on suit une logique traditionnelle que le résultat final contredit en mettant l’accent sur une autre logique pourtant tout aussi présente dans ce qui est dit.

Les Frères Ennemis, c’est la quintessence des mots croisés dans le sens littéral du terme. Tous leurs sketches sont des mots croisés, certains encore plus que d’autres, comme cette suite d’échanges que je cite de mémoire :

L'un: « Animal lubrique »

L'autre: Non, je n'vois pas

L'un: C'est « loup ».

L'autre: "Ah bon? Mais pourquoi "loup"?

L'un: "Parce que « loup voyeur »

L'autre: Bien sûr, bien sûr.

L'Un: Et celle-là « animal édulcorant » ?

L'autre: Je donne ma langue au chat.

L'an: « Lapin », parce que « lapin, ça sucre ».

L'autre: Ah, c'est bien vu.

L'un : Et celle-là: « Animal qui permet de se vêtir » ?

L'autre: Le vison?

L’un : Nan.

L'autre: L'astrakan?

L’un : Nan.

L'autre: Ah, je sais: l'ours.

L’un : Mais non, pas l'ours! C'est « lapin »

L'autre: Quoi? Encore « lapin », mais pourquoi?

L’un : Parce que « lapin » ça linge

L'autre: Ah, c'est subtil, hein?

Pour qui connaît sa littérature de second rang – souvent bien plus passionnante et plus drôle que celle de la prétendue Grande Littérature avec pleins de majuscules – impossible de ne pas penser au facétieux et brillantissime Tristan Bernard (1866-1947), un peu trop oublié aujourd’hui alors qu’il arrive encore à nous faire rire avec des remarques du style :

Un paresseux est un homme qui ne fait pas semblant de travailler.

ou encore, pastichant Les Deux Pigeons de La Fontaine :

Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre.

Moralité :

L’un deux s’ennuyait au logis.

Évoquant Victor Hugo, qui était, comme lui, né à Besançon, dans la Grande-Rue, il faisait remarquer, modeste, qu’Hugo était né au 138 alors que lui n’était né qu’au 23.

Pour en revenir aux mots croisés, on a oublié, et c’est dommage, que Tristan Bernard est l’un des inventeurs du mot croisé à astuce, du mot croisé humoristique, de celui qu’on trouve encore aujourd’hui dans des magazines très sérieux comme Le Point, du mot croisé qui donne du fil à retordre à cause de ses définitions à se tordre :

Moins cher quand il est droit

Réponse : Piano

Signe rarement ses rapports

Réponse : On

Muet de naissance

Réponse : Cinéma

On le consulte, car il est capable de réflexion

Réponse : Miroir

Évitait d’emprunter l’escalier.

Réponse : Roméo

Arrive assez souvent au dernier acte

Réponse : Notaire

Et comme en France, tout finit par des chansons – ce n’est pas moi qui le dit mais bien Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro – citons aussi, en conclusion à cette déclaration d’amour aux mots et à l’humour, une très belle chanson de Michel Berger à qui il manquait ce petit coup de pouce pour rejoindre la famille de ceux qui aiment rire et qui aiment faire rire :

De mon village, capitale

Où l'air chaud peut être glacial

Où des millions de gens

Se connaissent si mal

Je t'envoie comme un papillon

À une étoile

Quelques mots d'humour

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2022)

Montserrat Caballé : hommage à la Superba

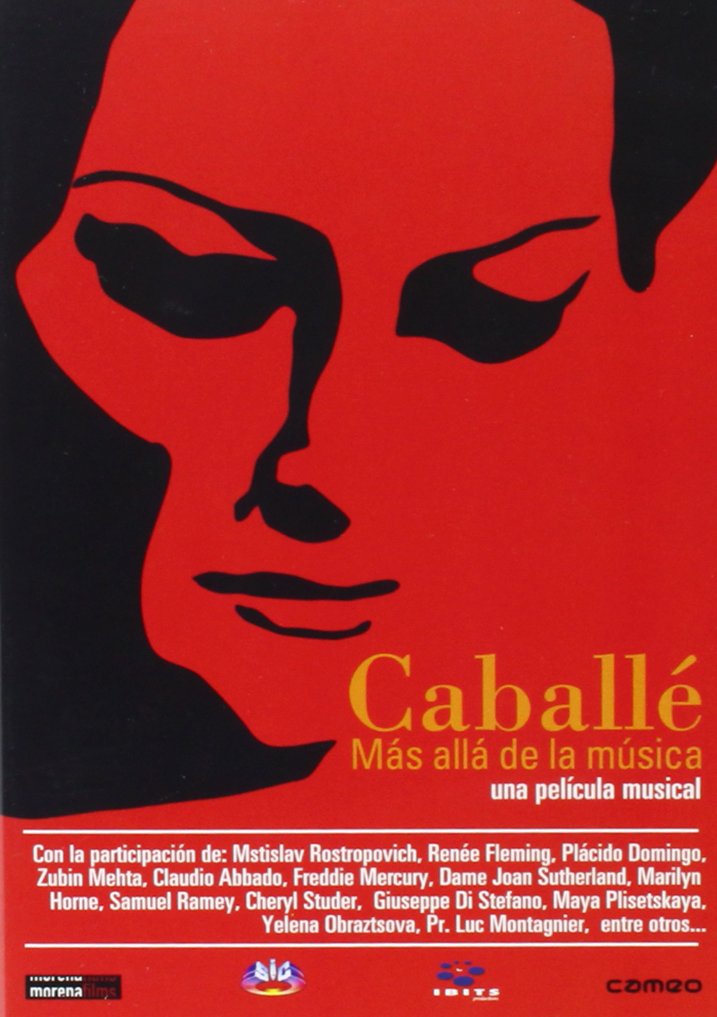

Émotion intense, hier, jusqu’à deux heures du matin, à écouter et voir Montserrat Caballé dans Montserrat Caballé más allá de la música (Montserrat Caballé au delà de la musique) un long documentaire sur sa vie : quelle voix et quelle technique prodigieuses !

Jamais rien de forcé, un son rond, même quand il est filé, ampleur et légèreté à la fois, vocalises impeccables, phrasé précis, souffle interminable, et cette couleur de voix, ce timbre si sublime, velouté, suave, léger et puissant, proche et lointain...

Pas étonnant qu’après La Divina (Maria Callas) et La Stupenda (Joan Sutherland), on ait surnommé Montserrat Caballé La Superba.

Une voix hors du commun et une personnalité attachante, une certaine bonhomie de surface, mais aussi, derrière, une exigence féroce, tant par rapport à elle-même que par rapport aux autres, qu’ils soient chanteurs, chefs d’orchestre, metteurs en scène ou garçons de café.

CHEZ CABALLÉ C’EST LA VOIX QUI INCARNE

Ce n’est pas le moindre des paradoxes que cette voix si aérienne émane de ce corps massif et tendre à la fois : la voix est si pure, si belle, si naturelle, si facile, si expressive par elle-même qu’elle transcende le physique qui devient d’une sublime beauté.

Chez Caballé, la voix est le personnage, le physique disparaît.

Zoe Dragotescu, ma professeure de chant, qui admirait sans limite à la fois la technique, l’interprétation et la couleur de timbre de Caballé – elle était plus critique envers Maria Callas, dont elle caricaturait les changements de registres maladroits et les notes de poitrine... – disait qu’avec une telle caisse de résonance tout était possible, et elle ne se référait pas tant au gabarit de Montserrat Caballé qu’à son « appareil bucco-pharyngé », comme disent précieusement certains ouvrages techniques sur le chant.

Pour moi, ces notes chantées comme sur un fil de voix et tenues sur une durée presque inhumaine, résonnant dans toutes leurs harmoniques, restent un exemple des prodiges que peut accomplir la voix humaine et de l’émotion qu’elle peut provoquer.

Et ce qui est fascinant, c’est que quand Caballé chantait, même dans le registre suraigu, on sentait qu’il y avait encore de la marge, comme si les limites extrêmes de cette voix se trouvaient bien plus éloignées encore.

CONTRE LE MISTRAL C’EST CABALLÉ QUI GAGNE

Dans ce documentaire, on retraçait sa carrière depuis ses premiers cours au Conservatoire du Liceu de Barcelone, sa première grande audition à Rome – où on lui dit sèchement de se marier et de s’occuper de ses enfants –, son entrée dans la troupe de l’Opéra de Bâle, où elle apprendra son métier pendant une dizaine d’années en chantant à peu près tous les rôles, puis en Allemagne, et, enfin, à ce fameux soir de 1965 à Carnegie Hall où elle remplace au pied levé Marilyn Horne dans une Lucrezia de Donizetti d’anthologie qui mettra tout le New York lyrique à ses pieds.

On la voit et on l’entend dans un duo du Semiramide de Rossini, à Aix-en-Provence en 1980, avec cette même Marilyn Horne qu’elle avait remplacée à Carnegie Hall et à qui, d’une certaine manière, elle devait d’être devenue une star. Les deux virtuoses vocalisent d’amour et c’est prodigieux d’interprétation vocale.

Quant à l’historique et mythique Norma aux Chorégies d'Orange (1974), devenue la Norma de Montserrat Caballé, un extrait en est donné où, dans le célèbre Casta Diva, Caballé bat le mistral, qui soufflait ce soir là.

Sans jeu de mots, il n’avait aucune chance : souffle contre souffle, il ne faisait pas le poids.

QUAND UNE REINE CHANTE AVEC QUEEN

Une voix pareille, capable de passer avec une telle aisance et quelquefois en s'amusant, même, de Vivaldi à Häendel, de Rossini à Donizetti, de Bellini à Verdi, de Puccini à Strauss, c’est, littéralement, un miracle.

Dans le DVD, on voyait aussi le frère de Montserrat, Carlos Caballé, qui a été un grand découvreur de voix, et notamment celles du ténor Josep Carreras et du baryton Joan Pons.

Caballé ne serait pas devenue la Caballé, sans ce frère avisé, qui a fait office d’agent, qui lui a fait prendre patience, et l’a accompagnée pas à pas tout au long de son développement vocal et de sa carrière.

C’est que Caballé, dès son départ pour Bâle, y est partie avec toute sa famille, ses parents y ont trouvé du travail, ses frères y ont fait leurs études.

On y voit aussi Freddy Mercury et une Caballé énorme et royale à la fois, capable de vocaliser devant des milliers de personnes lors de l'inauguration des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992.

Preuve de sa qualité, cette voix a vieilli harmonieusement : Caballé a chanté pour ainsi dire jusqu’à la fin de sa vie.

Dans le DVD, on voit un extrait d’un concert qu’elle a donné dans les Jardins de la villa d’Este, en 2002, où, à l'âge très sexy de soixante-neuf ans elle interprétait encore avec sensualité une magnifique Cléopâtre de Massenet.

Et le miracle s’accomplit à nouveau, on oublie son physique et son âge : Cléopâtre, c’est sa voix.

©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2018)

Billie Holiday, le souffle court et l’âme avec

Blow, ill wind, blow away, let me rest today. You’re blowing me no good, no good, « Souffle, vent mauvais, souffle ailleurs, laisse-moi tranquille aujourd’hui. Tu ne me souffles rien de bon, rien de bon », me chante Billie Holiday.

La précision de la prononciation, sa manière lente de détacher chaque syllabe, chaque mot, chaque phrase qui, alors, se posent librement sur le tapis luxueux d’un piano et d'une guitare électrique, qui sonnent comme les pizzicati des violons rossiniens pendant l’air de la diva – mettons « Una voce poco fa » de la Rosina du Barbiere di Siviglia – un saxo venant ensuite remplacer la voix de Billie Holiday, suivi d’une trompette, avant qu’on ne revienne à la chanteuse.

Cette lenteur dans la manière de chanter les phrases est due aussi aux difficultés vocales de la chanteuse même, dont le souffle est court, très court.

Elle en fait une qualité, un style, privilégiant l’expression à la virtuosité, même si, tout compte fait, ce que Billie Holiday obtient de son souffle court est de la virtuosité, donnant force et magie à chaque strophe, à chaque sentiment, marquant chaque air de son style désabusé, unique et magistral.

Elle chante du bout des doigts.

©Sergio Belluz, 2021, le journal vagabond (2019).

Dürrenmatt sans feuilles mortes ou le retour aux voluptés textuelles

Que Friedrich Dürrenmatt soit, avec Max Frisch, un des très grands écrivains suisses et un magnifique dramaturge se vérifie à chaque fois qu’une de ses œuvres fait l’objet d’une republication ou d’une nouvelle mise en scène.

Il y a quelques années, à Barcelone et en catalan, j’avais eu le plaisir de découvrir son étonnant Frank V, opéra d'une banque privée (Frank der Fünfte, 1959)...., une comédie musicale grinçante qui se passe dans les milieux bancaires suisses.

C'est tout récemment, que j’ai eu le plaisir de revenir encore une fois à Dürrenmatt pour une pièce que je ne connaissais pas, présentée à la Salle Jean-Jacques Gautier, gérée par la Mairie de Chêne-Bougeries.

La salle est une sorte d’espace polyvalent à l’acoustique ingrate, mais j’ai beaucoup aimé Une soirée en automne (Abendstunde im Spätherbst dans l'original), une pièce radiophonique de 1957 que Dürrenmatt a retravaillée pour la scène (le maître était coutumier du recyclage rentable).

Le sujet ? Un célèbre auteur de romans policiers reçoit la visite surprise d’un admirateur qui s’avère être un détective privé, et c’est tout un jeu du chat et de la souris qui se développe en d’extraordinaires dialogues théâtraux, cyniques, mordants, efficaces, la spécialité du grand Friedrich.

L’intrigue est maline, presque pirandellienne dans sa façon de questionner ce qu’est la réalité et la fiction, tout en usant des ficelles policières et macabres qui la rattachent à certains récits de Poe.

Beaucoup aimé aussi la mise en scène, toute simple, qui, d’une certaine manière, retrouvait la dynamique de la pièce radiophonique grâce à des intermèdes musicaux (joués par la pianiste Irina Chkourindina) intégrés dans l’action.

Côté comédiens, Alain Carré est un écrivain vaniteux, arrogant, cynique, roublard à souhait et Aïssa Derrouaz, son interlocuteur, possède toute la (fausse) humilité qui sied à un admirateur intéressé...

Il y avait aussi cette émotion de voir et d’entendre à nouveau une pièce en public, un public masqué par la force des choses, mais ému de revenir à cette forme littéraire si humaine, ce théâtre qui, par des artifices vocaux – tout comme à l’opéra – réussit à créer une réalité à la fois différente et profondément humaine, grâce à cette dynamique unique qui se développe entre le spectateur qui veut qu’on lui raconte une histoire et le comédien ou le chanteur qui, par son art, parle à ce même public.

Un effet de miroir, bien évidemment. Un miroir qui fait réfléchir, dirait peut-être Cocteau. Un miroir qui divertit aussi, et touche.

©Sergio Belluz, 2020, le journal vagabond (2020).

Doña Francisquita (ou presque)

Un peu frustrante, la production de cette Doña Francisquita d’Amadeo Vives Roig (1871-1932) dirigée par le chef Roberto Forés Veses à l’Opéra de Lausanne, en co-production avec le Teatro de la Zarzuela de Madrid et le Gran Teatre del Liceu de Barcelone.

Comme toute zarzuela, l’œuvre est faite de parties chorales et chorégraphiques, d’airs solistes et de dialogues parlés à la manière de La Flûte enchantée de Mozart.

Un des partis pris de Lluís Pasqual – metteur en scène prestigieux du théâtre catalan – est de penser que « les Européens » ne peuvent comprendre la quintessence des parties parlées parce qu’ils ne parlent pas espagnol, même avec les surtitres en français et en anglais.

Du coup, il crée une situation un peu artificielle dans laquelle on ne chante que les airs (et pas tous...), les dialogues et certaines parties de l’intrigue étant résumés en diverses interventions par une sorte de directeur artistique – interprété à Lausanne par Carlos Henríquez, le frère de la regrettée Isabel Henríquez, mezzo suisse d'origine espagnole, décédée trop jeune, un frère qui fait une carrière dans le stand-up et rend ainsi, peut-être, un touchant hommage à sa sœur disparue – qui s’adresse en alternance au public et aux interprètes qui, de leur côté, ne sont pas d’accord avec cette entorse à la tradition (ça fait partie de la mise en scène).

DOÑA FRANCISQUITA (1923), VERSION ROMANTIQUE DE LA DISCRETA ENAMORADA DE LOPE DE VEGA (1605)

Au théâtre, Lluís Pasqual i Sánchez a brillamment mis en scène Sophocle, García Lorca, Pinter ou Handke, et, à l’opéra, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Schönberg ou Dallapiccola.

Le compositeur Amadeo Vives Roig

Même si Amadeo Vives Roig est un compositeur catalan d’origine (il est né à Collbató, dans la banlieue de Barcelone), il est évident que confier la mise en scène de ce genre si castillan et si madrilène à quelqu’un dont ce n’est pas la culture, un Catalan pure souche, fondateur du célèbre Teatre Lliure de Barcelone, tour à tour directeur du Centro Dramático Nacional à Madrid, de l’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris, de la Biennale de Théâtre de Venise et du magnifique Teatro Arriaga de Bilbao, allait forcément déboucher sur quelque chose d’un peu plus intellectuel, et même de plus politique et de plus cérébral.

Sachant que l’argument de Doña Francisquita est une reprise, une transposition dans le Madrid romantique de 1850, de La Discreta Enamorada (L’Amoureuse discrète), la brillante comedia de enredos – comédies d’intrigues où les belles rivalisent d’astuces raffinées pour conquérir celui sur lequel elles ont jeté leur dévolu – de Lope de Vega (1652-1635), un des grands dramaturges du Siècle d’Or espagnol, Lluís Pasqual, un peu paresseusement, fait coïncider les diverses reprises discographique et télévisées de la pièce de théâtre originale (dont existent des archives...), avec celles, fictives celles-là, de la zarzuela, en un parallèle qui permet de caser les grandes périodes historiques de l’histoire tumultueuse de l’Espagne contemporaine.

Concrètement, on passe d’un faux enregistrement de Doña Francisquita pendant la République, dans les années 30, avec les grandes grèves ouvrières qui touchent aussi les techniciens du pseudo-studio, on poursuit avec une représentation télévisée pendant la période franquiste des années 1970 (Franco meurt en 1975), une autre pendant la période postfranquiste des années 1980 – un ministre appelle d’on ne sait où pour intervenir – et, enfin, pour le dernier acte, une répétition du spectacle dans un studio de télé de 1996...

©Alain Humerose/Opéra de Lausanne, 2020

ET POURTANT, ELLE SURNAGE (LA ZARZUELA)

Un peu artificiel, et peu lisible pour ce même public « européen » qui, s’il ne comprend pas l’espagnol, connaît encore moins en détail l’histoire de l’Espagne et ses sous-entendus actuels...

Heureusement, la mise en scène n’arrive à gâcher ni les très belles scènes chorales et chorégraphiques – dans les zarzuelas, une manière presque sociologique de représenter le petit peuple madrilène –, ni le plaisir d’entendre de très bons chanteurs, à commencer par le ténor, Ismael Jordi, qui interprète Fernando, à la voix claire, lumineuse, naturelle, latine, nuancée (ah, ces spianati et ces parties en falsetto parfaitement glissées entre les parties soutenues...), tant dans ses solos que dans ses duos tendres avec l’élégante soprano (Leonor Bonilla) aux coloratures assurées dans son bel Air du Rossignol.

Pablo García López, l’autre jeune ténor – une antithèse de Pavarotti par le gabarit, mais superbe voix lui aussi –, joue malicieusement Cardona, le confident de Fernando.

La mezzo Florencia Machado (Aurora « la Beltrana », une tonadillera, une chanteuse populaire) donne brillamment son air flamenco a capella rythmé par les palmas, les battements de main – comme dans une sévillane corralera ou un rap flamenco, on ne sait pas si ça fait partie de la partition ou si c’est un rajout du metteur en scène, musicalement je pencherais plutôt pour cette deuxième option – avant d’entonner le facétieux Boléro du Marabout, plein de jeux sur les syllabes, à la manière d’un Gainsbourg.

Quant au reste de la distribution, Francisca, la mère de Francisquita, interprétée avec beaucoup de talent, d’humour et d’aplomb par Milagros Martín, Matías, le père de Fernando (Miguel Sola, basse) ainsi que le Lorenzo Pérez de Mohamed Haidar, excellent baryton formé entre autres à la Haute école de musique de Lausanne, et superbe comédien (pas facile de donner ces dialogues parlés sans être de langue maternelle espagnole) complétaient avec brio une distribution à la hauteur.

©Thierry Pillon, 2020

DE BELLES TROUVAILLES SCÉNIQUES

La mise en scène n'est pas révolutionnaire: on a déjà vu cette manière de présenter un opéra comme s'il s'agissait d'un programme télévisé ou d'un reality, notamment au Gran Teatre del Liceu l'année passée, où Les Pêcheurs de perles de Bizet ont été présentés avec cette astuce ( j’en ai écrit une critique).

Mais soyons juste, il y a de belles trouvailles, à commencer par les chanteurs qui se rebellent contre le producteur musical, ce qui donne une sorte de mise en abyme d’effet pirandellien à la Six personnages en quête d’auteur.

J’ai aussi beaucoup aimé le plateau rond divisé en cercles tournant dans des sens contraires pour animer le grand bal du carnaval, les choristes et figurants qui tournent doublement, d’abord en tant que couples dansant, puis en tant que personnages placés sur des pistes en bois qui tournent tout autour de la scène, un effet boîte à musique d’une grande élégance.

©Alain Humerose/Opéra de Lausanne, 2020

Ce même plateau en bois se révèle d’ailleurs très pratique, puisqu’il permet, plus tard, l’intervention des danseurs de flamenco qui, sur ce plancher, à l’arrêt cette fois, peuvent taper du pied en toute liberté sur le célébrissime Fandango de los cuchilleros (« Fandango des couteliers ») du IIIe acte.

LA ZARZUELA, GENRE NATURALISTE ?

Comme dans la plupart des zarzuelas, le compositeur Amadeo Vives est allé puiser dans le patrimoine folklorique et populaire, que ce soient les musiques des différentes régions (jota aragonesa, boléro de Mayorque, chotis ou tuna estudiantine madrilènes et, bien sûr, flamenco). Dans certains ensembles dansés, les castagnettes répondent en se superposant à la musique orchestrale (ce n’est pas nouveau, Boccherini, bien avant Vives, en avait fait bon usage).

Dans la zarzuela, j’aime tout particulièrement cet univers madrilène, dont le reste de l’Europe n’a pas idée : un fond populaire aussi fort que celui des titis parisiens et de la mythologie montmartroise.

À Madrid, il y a des types, « el chulo » et « la chula », lui assez hâbleur, et insolent, vêtu d’une veste ou d'un gilet sur une chemise blanche, avec une casquette portée bas sur le front. Ce « chulo madrileño », ce personnage drôle, arrogant, beau parleur, moqueur, apparaît dans une grande majorité de zarzuelas, mais aussi en littérature, au théâtre, par exemple chez un dramaturge aussi fabuleux que Carlos Arniches dans ses célèbres sainetes (Del Madrid Castizo, 1917), pleines de verve, comme des scènes de ménage à la Courteline, en plus flamenco.

Le « chulo » et la « chula » ont aussi leur java, le chotis, une déformation du mot « Schottisch », imprononçable pour un Espagnol, danse que des compositeurs aussi variés que Beethoven, Schubert ou Chopin ont illustrée.

Arrivé à Madrid vers 1850, le chotis a tout de suite été adopté par les classes populaires, ça se danse encore aujourd’hui au son d’un orgue de barbarie, en couple et sur place, « en carré » (on dit par plaisanterie qu’il n’y a pas besoin de plus d’espace que celui d’un pavé pour le danser).

CULTURE ET NATIONALISME, UN ÉQUILIBRE COMPLIQUÉ...

En somme, dans la zarzuela, le tempérament s’ajoute à la culture qui, à son tour, le reflète, un costumbrismo – c’est le terme technique, qui qualifie un sorte de naturalisme, une recherche des compositeurs et des librettistes pour retranscrire de manière plus élaborée un certain folklore et un caractère « national » – dans les mots, dans la musique, dans les rythmes, dans les situations, dans les personnages, dans les rues, dans les usages...

Tout comme en Allemagne, en Italie, en Russie ou même en France, on va puiser dans la culture populaire pour trouver ou renouveler un art national, pour y chercher un caractère particulier censé représenter un peuple, ce qui est toujours aléatoire et même dangereux, quelquefois : l’humanité à la fois une et diverse laisse la place à des « caractères nationaux » censés représenter la quintessence d’une nation, ce qui, à son tour, risque d’alimenter un autre nationalisme, exclusif dans le sens fort du terme, ce que le metteur en scène Lluís Pasqual suggère en filigrane (entre nationalisme culturel castillan et nationalisme culturel catalan, chacun avec ses références irréfutables brandies à chaque incident, on n'est pas sortis de l'auberge espagnole...)

LE SUD, C’EST AUSSI LA CULTURE

Mais tout de même, c’est à chaque fois un plaisir d’assister à un spectacle lyrique hors du sempiternel répertoire, hors des sentiers battus, comme ces zarzuelas si enlevées et si ancrées dans le patrimoine espagnol : qui connaît chez nous ces chefs-d’œuvre que sont El Barberillo de Lavapiés (de Francisco Barbieri, 1874), La Gran Vía (de Chueca et Valverde, 1886) ou encore El Gato Montés (du compositeur Manuel Penella, 1916), qui sont des classiques en Espagne ?

Encore un exemple de cet ostracisme contre la culture méditerranéenne, qui serait, par force, plus superficielle, moins « sérieuse » que celle plus au nord.

Rappelons-le : la culture espagnole, c’est à dire hispanique, est une des grandes cultures mondiales, au même titre que l’anglo-saxonne, la germanique, l'italienne, la française ou la russe.

©Sergio Belluz, 2020, le journal vagabond (2020)