L'ART ET LA MANIÈRE

Avec August Sanders, le moine fait l’habit

Regarder des vieilles photos portraits, celles de sa propre famille ou celles de parfaits étrangers, est toujours une leçon de regard : on remarque les visages, les sourires ou l’absence de sourires, le regard, les coiffures, les attitudes, les habits, les bijoux, les chaussures, toute une comédie humaine qui, avec la distance, affleure à la surface.

Il y a une vraie sociologie de la photographie, qui exprime à la fois ce que le photographe a voulu et pu capter, mais aussi ce que la société de l’époque attendait d’une photo, et ce que les gens voulaient montrer ou exprimer d’eux-mêmes dans ces photos.

C’est très révélateur d’un inconscient collectif à un moment donné et de toute l’organisation d’une société.

La photo peut être démonstration de pouvoir (pour les politiciens ou les officiers de l’armée en uniforme), de rang social (pour les aristocrates), de pouvoir économique (pour les riches bourgeois), de rite de passage (la photo de mariage ou la photo en militaire), d’une appartenance à un corps de métier ou à un syndicat.

C’est exactement ce que démontre la magnifique exposition consacrée au photographe allemand August Sanders (1876-1964) présentée ces jours au Palau de la Virreina, à Barcelone : une suite de portraits de gens connus et moins connus, mais dont le photographe a voulu faire une étude entomologique, une étude de société qu’il a intitulée sobrement « Gens du XXe siècle », Menschen des 20. Jahrhunderts dans l’original.

Les portraits ne sont pas classés par noms ou selon la notoriété du sujet, mais regroupées par professions ou positions sociales : la photographie du célèbre compositeur Richard Strauss est intitulée sobrement « Musicien », et celle du célèbre peintre Otto Dix « Artiste », et ces photos côtoient celles de deux « Institutrices », un « Bûcheron », une « Victime de persécution » ou deux « Enfants aveugles de naissance ».

C’est alors toute une société passée qui émerge, avec sa structure, sa hiérarchie, ses classes sociales, sa sociologie en somme, où l’on remarque bien la différence d’attitude, d’habillement ou de pose entre la femme de la haute société négligemment assise en une pose élégante, une cigarette à la main, la femme d’artiste à la coupe de cheveu moderne et structurée, les deux institutrices à l’air sévère, à lunettes et à collerettes et l’ouvrière d’usine, le cheveu relevé, les deux mains réunies sur sa blouse de travail et qui regarde fixement l’objectif.

Évidemment, par effet de miroir, ça nous renvoie à notre temps, et à sa propre sociologie, dont nous ne sommes pas complètement conscients : comment nous verrons ceux qui regarderont nos portraits « officiels », nos photos passeports, nos selfies dans cent ans ?

Et qu’expriment ces images, que disent-elles de nous, de notre position sociale, de nos espoirs, de nos vanités ou de nos naïvetés ?

©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2019)

August Sanders: Victime de persécution (1938)

August Sanders: Enfants aveugles de naissance (1925)

August Sanders: Bûcheron (1931)

August Sanders: Peintre (Otto Dix et sa femme Martha, 1925)

August Sanders: Compositeur (Richard Strauss, 1925)

August Sanders: Institutrices (1920)

August Sanders: Photographe (Autoportrait, 1925)

De la contrainte en art

Je suis allé à la Caixa Fòrum, où l’exposition Velázquez y el Siglo de Oro venait de commencer.

Elle était « autour » de Velázquez plutôt que « sur » Velázquez, mais les tableaux sont absolument magnifiques – splendides est le mot qui vient à l’esprit, à cause de leur splendeur – on passe de Zurbarán à Ribera et du Greco à Breughel en passant par Tiepolo et les peintres italiens de l’époque.

On nous explique le côté à la fois « décoratif » et « politique » de la peinture en ce temps-là, Le Siècle d’Or, l’apogée de la culture et de la richesse espagnoles: les portraits des grands sont aussi des allégories du pouvoir censés exprimer, par toute une symbolique, toute la puissance, mais aussi tous les devoirs des grands.

De Velázquez, on peut voir certains de ses célèbres nains qui rappellent, par leur difformité magnifiée, que la peinture a aussi ce pouvoir de faire voir la beauté dans les sujets considérés a priori comme laids – les portraits quelquefois torturés d’Egon Schiele, Francis Bacon ou Lucian Freud en sont l’exemple contemporain.

Avec Velázquez et les peintres de cour, on constate que la peinture de commande et la peinture commerciale peuvent être aussi significatives, aussi puissantes, aussi justifiées que celle de l’artiste qui cherche en lui un monde à exprimer.

C’est que tout art est d’abord une discipline personnelle qui est la première et la plus essentielle des contraintes : travailler, améliorer, aller plus loin, gagner en maîtrise, creuser sans cesse...

L’art et les artistes ne peuvent être définis aussi facilement qu’on l’aimerait : certains artistes institutionnels sont impressionnants de profondeur, et certains artistes « libres » sont assez médiocres.

On a un préjugé négatif au sujet des artistes « de cour », mais ce qui compte c’est d’avoir les conditions nécessaires (matérielles ou psychologiques) pour développer son art de la manière la plus profonde possible.

Pour quelques-uns, l’adversité, les limites matérielles, sont des stimulants, d’autres ont besoin d’un certain bien-être, il n’y a pas de règle.

C’est sûr que si l’on a besoin de bien-être et qu’on est miséreux, ça peut bloquer toute créativité. Mais ça peut aussi être ce qui permet de développer toute sa force : par la rage de vaincre, de prendre sa revanche, ou simplement pour accomplir son destin, on devient ce qu’on est avant de mourir.

Ce qui compte toujours, c’est ce qui est exprimé et la profondeur et l’intensité de cette expression.

Il n’y a pas de règle.

©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)

V

Velázquez, autoportrait (1644)

Velázquez: Las Meninas (1656)

Velázquez: Nain assis (1645)

Velázquez: Dame à l'éventail (1635)

Velázquez: Menipo (1939)

Velázquez: La Couturière (1640)

Velázquez: El bufón Calabacillas (1639)

Velázquez: Arachne (1644)

Velázquez: Juan de Pareja, esclave (1650)

Velázquez: l'Infante Marguerite en bleu (1659)

Paris légendaire (Barcelone en expos)

Troisième expo que j’ai eu grand plaisir à découvrir à Barcelone : Lautrec et Montmartre 1900.

C’est une sorte de ballade dans le Paris 1900, celui du Chat Noir, des Folies-Bergère, du Moulin Rouge et du Moulin de la Galette, des caricaturistes, des publications fumistes, et des grandes vedettes de cabaret – Yvette Guilbert, Aristide Bruant, Paulus, Libert... – de cirque (les clowns du Cirque Fernando ou les célèbres Footit et Chocolat) et de cancan (La Goulue, Jane Avril).

Il y a de fabuleux portraits, que je ne connaissais pas, et notamment un extraordinaire portrait de Thadée Natanson, un des fondateurs de La Revue Blanche, par Vallotton.

Beaucoup aimé aussi un portrait de Huysmans, et plusieurs autres – des caricatures, plutôt – ayant Toulouse-Lautrec comme sujet.

Et puis, j’ai toujours un faible pour les scènes de genre (« Au Café Durand », « Au cabinet privé », etc.), par des peintres comme Veber, Forain et d’autres.

Intelligemment, la scénographie incluait une bande-son avec des extraits d’opérettes d’Offenbach ou d’une chanson de Juliette Greco...

Tout un Paris légendaire, toute une mythologie parigote, obsolète aussi, dans laquelle on se promène avec plaisir, tant elle entraîne avec elle de réminiscences de lectures, de films ou de chansons.

Une sorte de nostalgie d’un passé artificiel mais plaisant, qu’on a aimé par procuration, qu’on aime sans l’avoir jamais vécu.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)

Illustrations:

- Félix Vallotton, Portrait de Thadée Natanson (1897)

- Henri-Gabriel Ibels, Yvette Guilbert (1893)

- Joseph Favarto, Clown du Cirque Fernando (1885)

- Hermann-Paul, Femme et enfant (1895)

- Henri Jossot, Sales Gueules (1896)

- Jean-Louis Forain, Le Souper (1894)

- Bac, Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge (1890)

- Jean Veber, Chez Durand (1904)

- Leal Da Camara, Femme avec éventail japonais (1905)

- Eugène Delâtre, Portrait de Huysmans (1894)

De toutes les couleurs, avec Joan Miró (Barcelone en expos)

Je suis retourné à la Fondation Joan Miró, au Montjuïc, à Barcelone. J’y étais allé il y a très longtemps et ne me souvenais de rien. Cette fois-ci, c’était à l’occasion d’une expo sur la surréaliste américaine (et top model, au départ) Lee Miller, dont j’avais aimé le portrait noir et blanc de Jean Cocteau dans les colonnades du Palais-Royal à Paris.

L’exposition en soi m’a confirmé que le surréalisme a beaucoup vieilli...

Mais ça m’a permis de découvrir quelques oeuvres que je ne connaissais pas, notamment un Téléphone aphrodisiaque de Salvador Dalí – le combiné est en forme d’écrevisse ! – mais aussi quelques artistes du surréalisme anglais, Roland Penrose, Aileen Agar, et les belles photos-portraits de Paul Éluard et Nush, ou de Leonora Carrington ou encore de Max Ernst par Lee Miller.

En revanche, quel plaisir à arpenter la collection permanente de Joan Miró ! Des tableaux de jeunesse, des bronzes, des sculptures, et, en particulier, cette force élémentaire de sa création en couleurs primaires, quelle beauté, quelle énergie, quelle profondeur !

J’en ai profité aussi pour visiter ce coin du Montjuïc où je n’étais pas allé, or on est tout près d’une sorte de belvédère qui donne sur le port de Barcelone.

Il s’y trouve le grand hôtel Miramar, ainsi qu’un parc et deux restaurants à terrasses surplombant toute la ville.

Tout le coin est d’ailleurs rempli de jardins qui se succèdent, dont un Parc de les Escultures avec de l’art moderne, et d’autres jardins aux statues variées et quelquefois étranges (les Catalans aiment le bizarre, qui les fait se sentir à part, pour ne pas dire supérieurs...).

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)

Illustrations:

- Salvador Dalí, Téléphone aphrodisiaque (1936)

- Eileen Agar, Angel Of Mercy (1934)

- Lee Miller, Paul et Nush Éluard (1937)

- Lee Miller, The Kiss (1937)

- Joan Miró, Couple dans les orangers (1975)

- Joan Miró, Peinture (1960)

- Joan Miró, Chaise (1970)

- Joan Miró, Personnage Soleil (1968)

Art, artifice: pléonasme (Barcelone en expos)

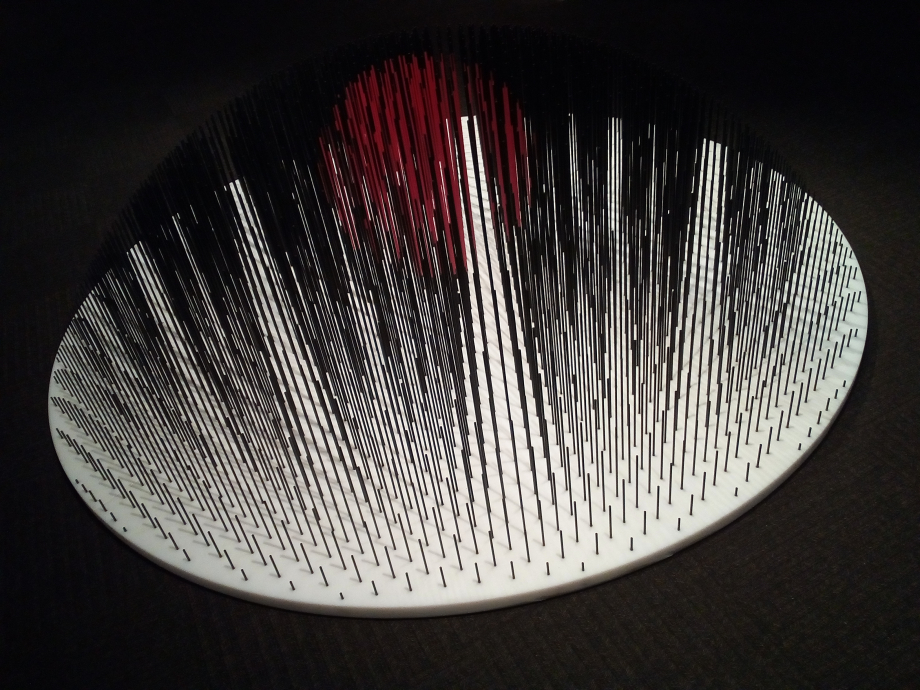

Très belle expo Obras abiertas à la Fondation La Caixa, à La Pedrera, sur l’avenue Passeig de Gràcia, à Barcelone, autour des oeuvres « mobiles » ou « ouvertes », c’est à dire dynamiques, tant au niveau visuel que mécanique, Calder, Vasarely, Marcel Duchamp...

Ça m’a rappelé une enseignante, au collège, qui nous avait fait connaître Vasarely, justement, et aussi Dalí, en particulier sa Girafe enflammée.

Cette professeure de dessin était très petite, très maquillée, très parfumée, avec une chevelure à la lionne.

Elle avait dû souffrir d’un problème de hanche ou alors d'une jambe plus petite et on l’entendait circuler de loin, avec ses multiples bracelets et colliers métalliques qui tintaient à cause du balancement de sa démarche.

C’est à elle que je dois cette fascination pour les géométries trompe-l’oeil de Vasarely, quelque chose que je trouve toujours passionnant en art, chez Dalí, par exemple, extraordinaire connaisseur de l’illusion d’optique – je pense à son installation La Chambre de Mae West, qui comprend un sofa rouge en forme de lèvres pulpeuses, des rideaux, etc, et qui, dans son ensemble et vu de loin, recrée le visage même du sex-symbol – tout comme chez Markus Raetz, et ses sculptures ou ses dessins jouant sur la perception de l’oeil.

Une catégorie d’art qui a le mérite de rappeler que l’art est artifice, et qui l’assume jusqu’au bout.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)

Illustrations:

- Salvador Dalí, La Chambre de Mae West (Musée Dalí, Figueras)

- Marcel Duchamp, Atomic Cinema (1925)

- Victor Vasarely, Cheyt-Rond-Va (1970)

- Marina Appolonio, Dinamica Circolare (1965)

- Rafel Jesús Soto, Duomo Centro (1997)

- Markus Raetz, Yes No (1990)

- Salvador Dalí, La Girafe enflammée (1937)

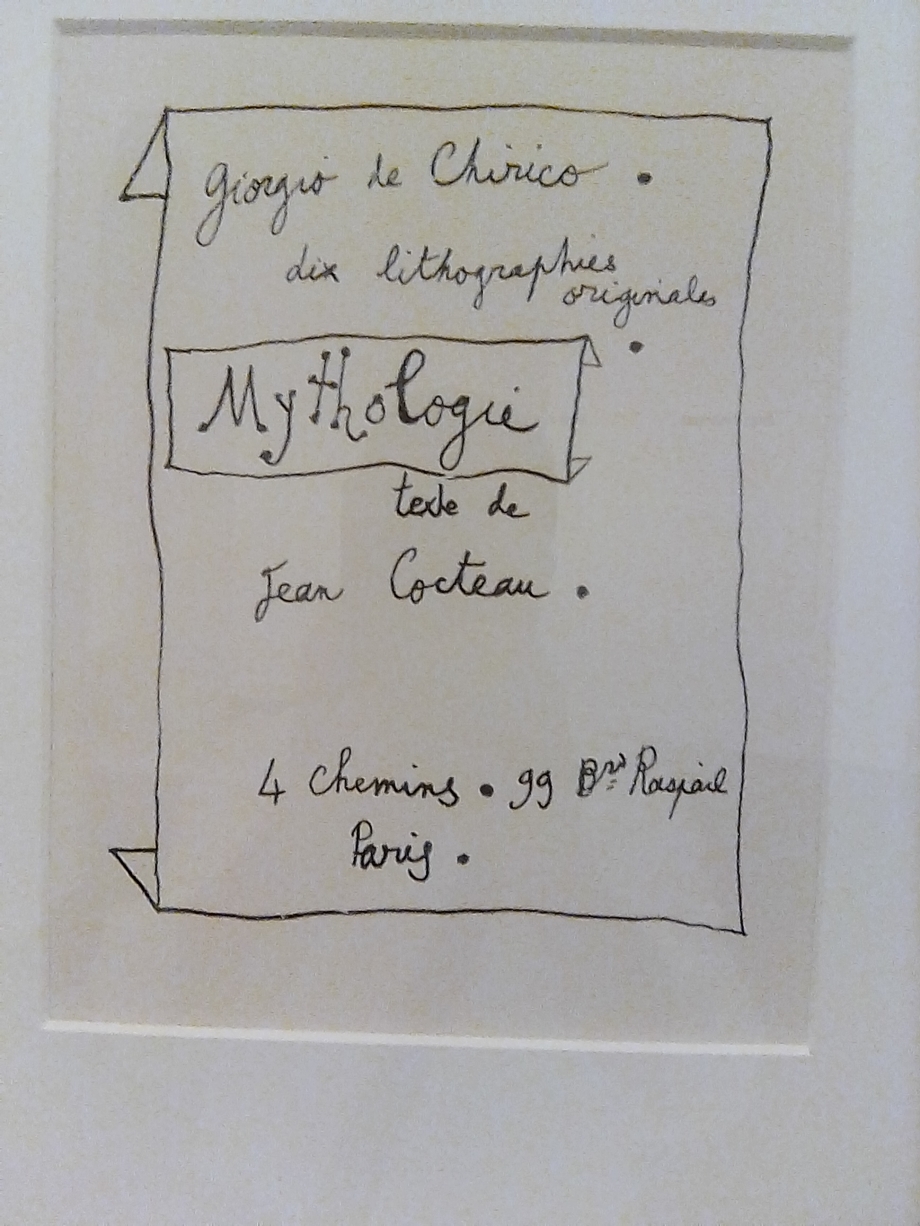

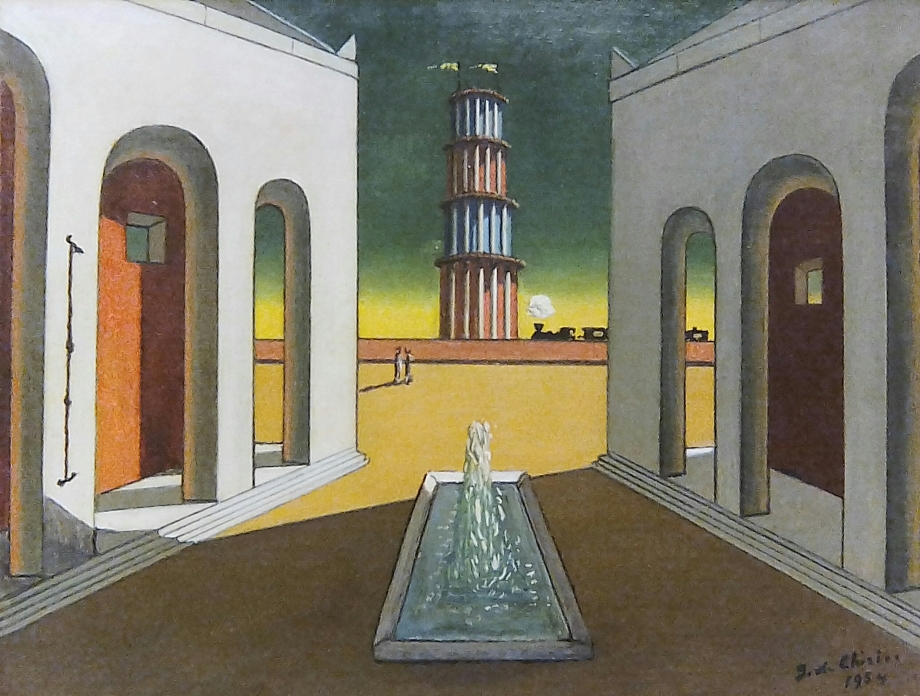

Surréaliste, Giorgio de Chirico ?

GIORGIO DE CHIRICO, SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT

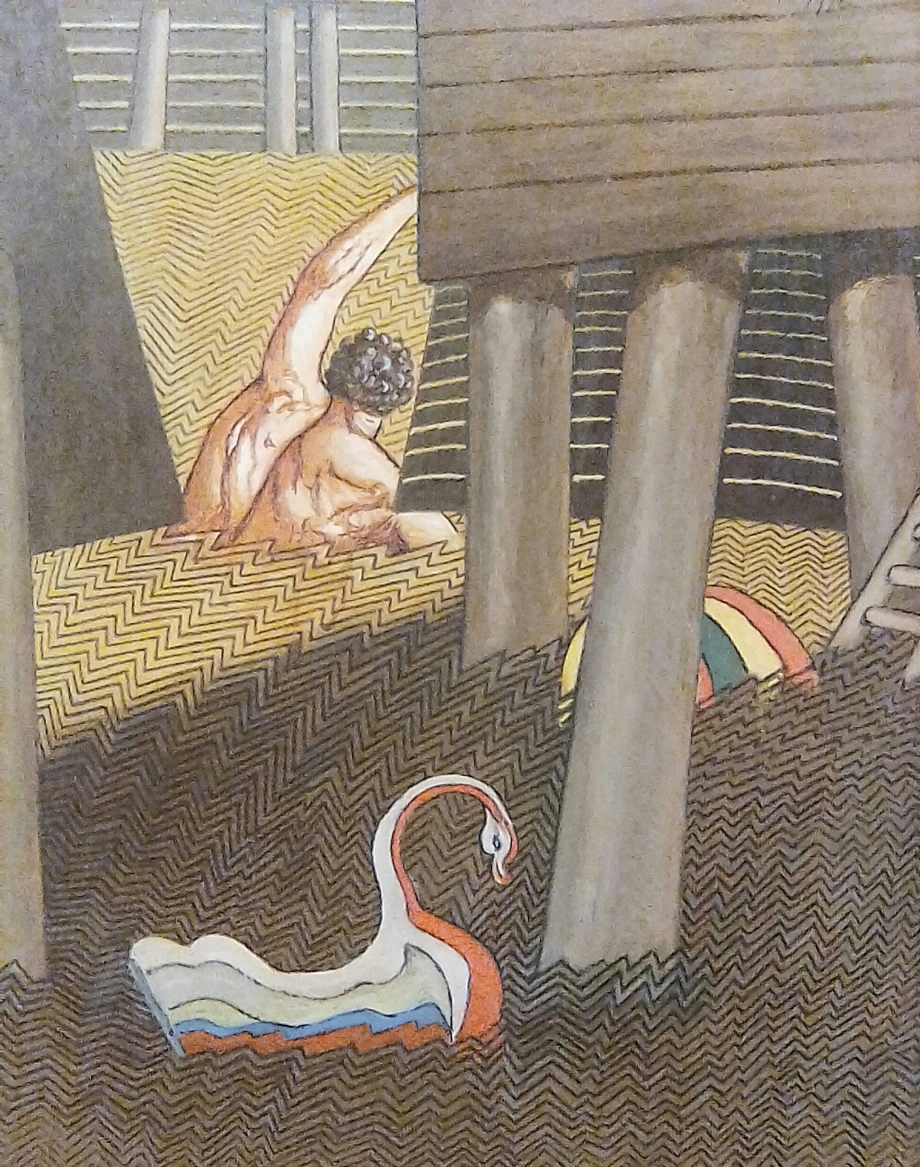

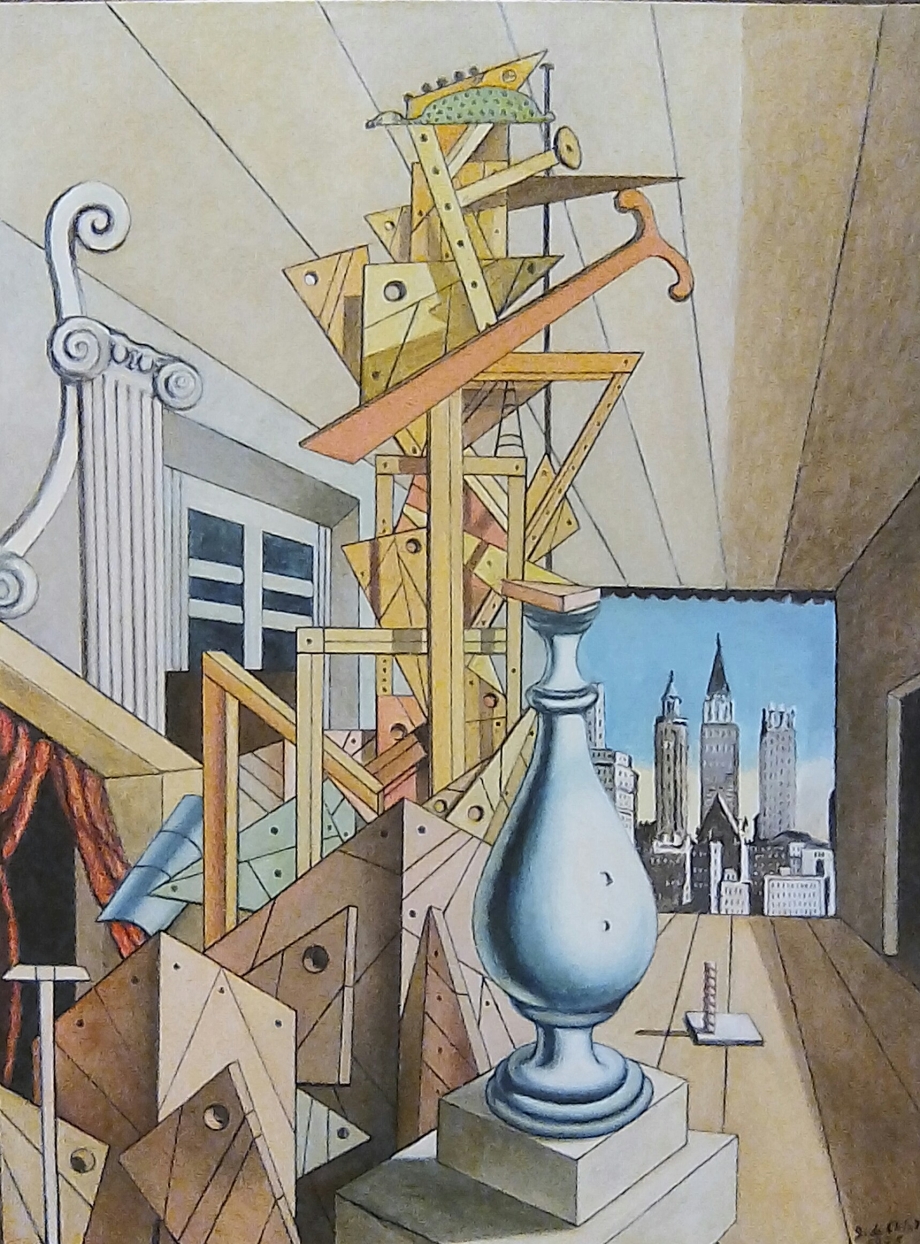

Extraordinaire exposition Giorgio de Chirico à la Fundació CaixaFòrum de Barcelone : luminosité, humour, classicisme, beauté des formes, décalage...

Rien à voir avec un Dalì, qui joue, lui, sur les illusions d’optiques. Ni avec le surréalisme en général, qui s’escrime à vouloir exprimer l’inconscient. De Chirico est surtout un peintre profondément méditerranéen, concret, sensuel et terrien, tout le contraire d’un cérébral.

Faute de mieux, puisqu’en ces temps de marketing il faut une étiquette vendeuse, on lui a collé une étiquette de « peintre métaphysique » qui reste bien superficielle.

Je trouve qu’il rejoint plutôt les peintres de la solitude humaine, dans ce qu’elle a d’éternel et de magnifique, l’homme et sa superbe, pourrait-on dire en jouant sur le double sens de « superbe ».

Cet espèce de soleil éternel, dû aux éléments surexposés de chacun de ses tableaux, crée des perspectives selon le degré d’ombre et de lumière écrasante et met en valeur la beauté des formes – c’est toute la singularité de Giorgio De Chirico.

Ça rejoint aussi, pour moi, les tableaux de Balthus et leur rêverie figée dans l’instant, ceux d’Edward Hopper aux architectures écrasantes ou trop ensoleillées où l’homme est encadré et isolé par ses propres constructions et médite sur son destin dérisoire, ceux, sensuels, de David Hockney, pour la luminosité et la géométrie de ses piscines californiennes sur fond de villas blanches, et même ceux de Marius Borgeaud, dans sa manière d’isoler et d’accentuer les accessoires, montrant que la réalité n’est qu’un décor.

CLASSIQUE, L'HUMOUR EN PLUS

Et puis, il y a l’ironie sous-jacente, l’humour. Dans une interview De Chirico explique comment lui était venu l’idée de son tableau avec un fauteuil, une chaise devant une grande armoire au milieu d’une sorte de plaine désolée : « Je me promenais dans la rue et j’ai vu ces meubles mis sur le trottoir, je trouvais qu’ainsi, hors contexte, on en voyait toute la beauté et toute l’absurdité. »

On a attribué son attirance pour les temples grecs ou les allusions mythologiques diverses (celles de Cocteau, en particulier, qu’il a illustrées) au fait qu’il était né à Athènes, où il a vécu jusqu’à ses 19 ans, mais en réalité, l’originalité de son oeuvre vient surtout de son côté autodidacte, qui, tout comme David Hockney, lui a fait scruter les tableaux qu’il admirait, et chercher à en comprendre techniquement tous les secrets.

Son oeuvre est une étude, une réflexion et une synthèse brillante de toutes les écoles picturales et de tous les sujets et les genres, tant dans la tradition italienne que dans la flamande.

C’est une nomenclature revisitée et modernisée des constantes, que se soient la statuaire, la mosaïque, le dessin, les grands mythes grecs, les natures mortes, les paysages, les portraits à la Franz Hals ou les autoportraits ironiques à la Rubens et à la Rembrandt, le tout dans cette volupté, cette sensualité des formes et des couleurs qui font que chacun de ses tableaux est une mise en abyme et une synthèse de la beauté picturale dans ce qu’elle peut avoir de plus convenu et de plus extraordinaire à la fois : « Tout le monde croit que la fantaisie, c’est le don d’imaginer des choses qu’on n’a pas vues. Pour un peintre et un artiste en général, c’est le pouvoir de transformer ce qu’on a vu. »

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).

Illustrations :

- Meubles dans la vallée (1968)

- Orphée, Pénélope et Télémaque (1970)

- Bain mystérieux (1974)

- Le Repos du gladiateur (1968)

- Oedipe et le Sphynx (1968)

- Campo Santo Stefano en songes (1973)

- Le Retour d’Ulysse (1973)

- Vision métaphysique de New York (1975)

- Venezia, Isola San Giorgio (1957)

- Minerve avec fruits (1973)

- Piazza d’Italia con fontana (1968)

- Le Contemplateur (1976)

- Autoportrait (1925)

- Autoportrait (1945)

- Autoportrait (1948)

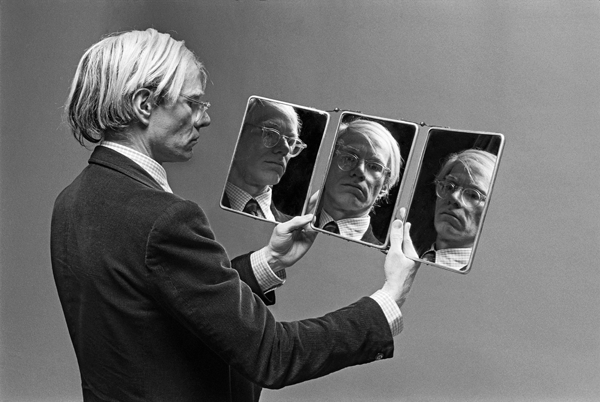

Portrait crashé.

Je trouve très dommage qu'en France on ait perdu la tradition du portrait.

C'est comme si on considérait le portrait comme un genre mineur : les portraits d’écrivains et d’artistes par Jacques-Émile Blanche sont pourtant des merveilles et, personnellement, j'ai toujours trouvé extraordinaires les portraits de Moretti, ces portraits d’écrivains et de penseurs qui ornaient la couverture du ‘Magazine Littéraire’, tout en volutes, avec des couleurs posées par ci par là.

Les Anglais, au contraire, ont une grande tradition dans le genre. Les meilleurs peintres et photographes, jusqu'aux plus modernes, s'y illustrent régulièrement. Ils ont même un magnifique musée consacré exclusivement au portrait, The National Portrait Gallery.

©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2012).