Charles Ferdinand Ramuz parolier: 'Natachtka - Le Four'

'NATACHKA - LE FOUR' (1914)

Musique du compositeur russe Igor Stravinsky (1882-1971)

Tiré de Pribaoutki - Chansons plaisantes

Adaptation française de Charles Ferdinand Ramuz

Sergio Belluz (baryton) et Ioana Primus Andrei (piano)

Enregistrement public, Théâtre de l'Octogone, Pully, 1994

Illustrations: oeuvres de Chaïm Soutine

Louise, viens vite,

Viens vite ma fille;

La pâte est levée...

Cours à la cuisine,

Chercher la farine...

Les canards commencent à souffler

Dans leurs mirlitons crevés.

Voilà le coq qui leur répond

Et les poules qui tournent en rond.

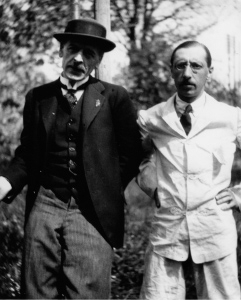

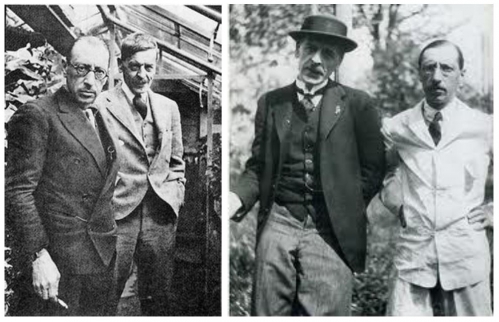

Ramuz et Stravinsky

Charles Ferdinand Ramuz parolier: 'Polkovnik - Le Colonel'

'POLKOVNIK - LE COLONEL' (1914)

Musique du compositeur russe Igor Stravinsky (1882-1971)

Tiré de Pribaoutki - Chansons plaisantes

Adaptation française de Charles Ferdinand Ramuz

Sergio Belluz (baryton) et Ioana Primus Andrei (piano)

Enregistrement public, Théâtre de l'Octogne, Pully, 1994

Illustrations: oeuvres de Chaïm Soutine

Le colonel part pour la chasse,

Tire sur une bécasse,

Manque sa bécasse,

Tire sur une perdrix,

La perdrix s'enfuit,

Tombe et casse son fusil;

Il appelle son chien,

Son chien n'répond rien;

Sa femme l'a reçu,

Sa femme l'a battu...

Chassera jamais plus.

Stravinsky et Ramuz

Charles Ferdinand Ramuz parolier: 'Tilim Bom'

'TILIM BOM' (1917)

Musique du compositeur russe Igor Stravinsky (1882-1971)

Tiré de Trois histoires pour enfants

Adaptation française de Charles Ferdinand Ramuz

Sergio Belluz (baryton) et Ioana Primus Andrei (piano)

Enregistrement public, Théâtre de l'Octogone, Pully, 1994

Illustrations: Marc Chagall, scènes de vie à Vitebsk

Tilim-Bom,

Tilim-Bom,

C'est la cloche du feu qui sonne.

Chez la chèvre il brûle,

On l'entend qui hurle.

La chèvre a couru dehors

Et la cloche sonne plus fort.

Qui la sonne?

C'est le chat,

Il s'y pend par les deux bras.

Tilim-Bom,

Tilim-Bom,

Faut venir quand on vous sonne.

Vient la poule avec un seau

Et l'a plongé dans l'eau;

Monsieur coq court derrière elle,

Avec une grande échelle;

Et, le bouc,

Il grogne:

"Tout ce bruit m'assomme

Tilim-Bom,

Tilim-Bom,

Moi je n'y suis pour personne."

Chez la chèvre il brûle,

On l'entend qui hurle.

Les gens courent tous dehors

Et la cloche sonne plus fort.

Qui la sonne?

Ce n'est plus le chat,

Les gens la sonnent à tour de bras.

Tilim-Bom,

Tilim-Bom!

"Venez vite,

on vous sonne!"

Monsieur coq avec la poule,

La chèvre et le chat

Se sont assis tous en rond

Et reprennent la chanson.

Tilim-Bom,

Tilim-Bom!

Qu'on éteigne la maison!

Ramuz et Stravinsky

Charles Ferdinand Ramuz parolier: 'L'Ours, petite histoire avec une chanson'

'L'OURS, PETITE HISTOIRE AVEC UNE CHANSON' (1917)

Musique du compositeur russe Igor Stravinsky (1882-1971)

Tiré de Trois histoires pour enfants

Adaptation française de Charles Ferdinand Ramuz

Robert Bouvier (comédien), Sergio Belluz (baryton) et Ioana Primus Andrei (piano)

Enregistrement public, Théâtre de l'Octogone, Pully, 1994

Illustrations: oeuvres de Natalia Nikolaïevna Gontcharova

(texte parlé)

Il y avait dans le temps

Un vieux et une vieille qui n'avaient pas d'enfants.

La vieille a dit au vieux: "Va me chercher du bois."

"On y va" dit le vieux, et le vieux dit qu'il y va.

Et en effet il y va, rencontre l'ours, l'ours: "Tiens, c'est toi!

On te connaît. Veux-tu lutter avec moi?"

Le vieux a pris une hache, lui a coupé la patte.

Voilà que le vieux s'en revient et il tient la patte à la main:

"C'est un bon dîner pour demain."

La vieille râcle, frotte, nettoie.

L'ours n'est pas content,

Il a été se laver dans le ruisseau,

Il s'est fait une patte en bouleau.

Puis il est venu devant chez le vieux,

Et il chante à la vieille, au vieux:

(texte chanté)

Grince,

Grince,

Grince patte en bouleau.

Dedans,

Dehors,

Gens et choses, tout dort.

Gens et choses,

Tout qui repose...

Seule, sans vergogne,

Dort pas, râcle, grogne,

Est à sa besogne,

La vieille charogne.

Grince,

Grince,

Grince patte en bouleau.

(texte parlé)

Sous le pétrin renversé

Le vieux s'est ensauvé;

Sous les chemises sales la vieille a été se cacher;

Dans la maison l'ours est entré.

Sous le pétrin renversé

Les dents du vieux se sont mises à claquer;

Sous les chemises sales

La vieille s'est mise à tousser.

L'ours les a trouvés,

L'ours les a mangés.

Ramuz et Stravinsky

Hommage à Edmund White, mémorialiste queer (2) : ‘States of Desire’ ('Les États du Désir')

Passionnant, le States of Desire: Travels in Gay America (1980) d’Edmund White, publié en français sous le titre: Les Etats du désir: Voyage en Gay Amérique (Paris: Le Grand Miroir, 2002)

Le titre est ingénieux, à double sens: c’est effectivement à la fois un descriptif des différents états du désir homosexuel, de ses différentes facettes et, aussi, un voyage à travers l’Amérique gay dans divers états américains (Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Santa Fe...).

Comme toujours, ce qui frappe chez White, c'est sa finesse et son écriture subtile, qui reflètent bien ce regard rêveur, dubitatif, à la fois sensuel, objectif et rationnel, avec cette touche d’humour, d’ironie, de second degré qui ressemble à ce que pourrait être une conversation aimable autour d’un bon repas.

Sa finesse, c'est sa façon d’observer – les comportements, les mimiques, les modes, les façons de s’exprimer, à la fois dans la diction et dans la terminologie utilisée –, toujours précise, toujours juste, toujours nuancée.

Quant à l’écriture, c’est cette espèce d’élégance snob qui n’hésite pas à mêler richesse de vocabulaire , incises et cohabitation de registres très divers avec une touche d’humour camp, le tout en alternant de manière très équilibrée des descriptifs et des citations de gens qu’il rencontre.

Typiquement, il va écrire quelque chose comme :

« Phil (I will call him Phil) was very good looking in an old-fashioned pin-up style, with his squared shirt, faded jeans, thick haircut and round black eyes that looked at you in a mix of seduction and naïveté. »

Ma traduction: “Phil (je l’appellerai Phil), était très beau dans le genre pin-up à l’ancienne, avec sa chemise à carreaux, ses jeans délavés, ses cheveux épais et ses yeux noirs et ronds qui vous regardaient avec un mélange de séduction et de naïveté. »

Une écriture très gay, assez mordante sans être méchante, assez snob sans être maniérée, assez précise sans être méticuleuse et, au final, extrêmement juste, en l’occurrence totalement adaptée au sujet, que White sert magnifiquement.

J’ai beaucoup aimé un passage sur la scène cuir/SM où il rattache cette mouvance au protestantisme et à sa haine du corps.

Par ses jeux de rôles, le sadomasochisme serait, selon lui, une manière d’exorciser en les rejouant, des traumatismes liés à des sévices subis ou des souffrances ressenties, mais aussi à se libérer d'une mauvaise image de soi et de son corps.

Il relève que le SM s’est développé dans les pays à forte dominance protestante (les États-Unis, les Pays-Bas...), pas dans les pays catholiques, où une sensualité innée est en totale opposition avec le côté cérébral du SM.

On peut bien sûr s’exciter à l’idée de n’être qu’un jouet ou un esclave sexuel, un fantasme assez courant, mais la « scène » SM (et le mot « scène » traduit bien sa dimension de jeux de rôles), fétichiste par définition, implique tout un scénario, tout un attirail – bottes, gilets, accessoires divers – et toute une préparation physique et mentale pour arriver à la jouissance, bien loin d’un désir ou d’une sexualité plus liés à l’érotisme, à la simple attirance physique ou encore au besoin de partager une intimité physique et amoureuse.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018).

Hommage à Edmund White, mémorialiste queer (1) : ‘Skinned Alive’ ('Écorché Vif', 1997)

Beaucoup de plaisir avec un ancien article des archives du Figaro au sujet du Voyage au bout de la nuit de Céline, dont je me suis lu quelques extraits à haute voix : quel texte magnifique !

Pas facile à trouver le bon ton, c’est une sorte d’incantation-imprécation, il ne faut ni tomber dans le véhément, ni l’édulcorer, trouver le juste milieu.

PROUST, ECRIVAIN JOURNALISTE

J’avais eu le même plaisir à lire, toujours à haute voix, un long article de Proust, paru dans Le Figaro en mars 1907, au sujet des « demoiselles du téléphone » :

« Nous n'avons, pour que ce miracle se renouvelle pour nous, qu'à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler – quelquefois un peu longtemps, je veux bien –, les Vierges vigilantes dont nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître leur visage et qui sont nos Anges gardiens dans ces ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes, les Toutes-Puissantes par qui les visages des absents surgissent près de nous, sans qu'il nous soit permis de les apercevoir; nous n'avons qu'à appeler ces Danaïdes de l'Invisible qui sans cesse vident, remplissent, et se transmettent les urnes obscures des sons, les jalouses Furies qui, tandis que nous murmurons une confidence à une amie, nous crient ironiquement: «J'écoute!» au moment où nous espérions que personne ne nous entendait, les Servantes irritées du Mystère, les Divinités implacables, les Demoiselles du téléphone! Et aussitôt que leur appel a retenti dans la nuit pleine d'apparitions, sur laquelle nos oreilles s'ouvrent seules, un bruit léger – un bruit, abstrait –, celui de la distance supprimée, et la voix de notre amie s'adresse à nous. »

J’avais travaillé sur la longueur de phrase (et de souffle) et sur les incises – les délicieuses digressions, les ragots, cet humour proustien très « gay », très « camp » avant la lettre.

L'INCISE INCISIVE MAIS LA DENT PAS SI DURE

Ça m’a rappelé toute une série de livres d’Edmund White que j’avais adorés pour ces mêmes raisons, ce côté concierge littéraire, raffiné, documenté, magnifiquement articulé, libre et drôle à la fois, comme si l’auteur faisait à chaque phrase une sorte d’aller et retour entre ce qu’il veut dire à ses lecteurs et une foule de nuances et de précisions quelquefois contradictoires qu’il s’en voudrait de ne pas livrer afin qu’on ait le tableau complet.

Une manière de contextualiser et de relativiser ce qui est dit, en somme, mais aussi de capter précisément l’ensemble d’une personnalité ou d’un lieu.

Dans Skinned Alive: Stories (Écorché Vif, Paris: Plon, 1997), un recueil de « nouvelles » – j’écris « nouvelles » entre guillemets, parce qu’il s’agit en réalité, pour certaines, de textes autobiographiques devenus, peut-être par discrétion ou pour s’éviter des procès, des sortes de fictions un peu artificielles – il évoque, notamment, sa passion houleuse et malheureuse pour un certain Jean-Loup, jeune Bordelais de bonne famille, fantasque, intelligent, et dessinateur de BD –, un Jean-Loup qu’on retrouvera, plus explicitement cette fois, dans Inside A Pearl : My Years in Paris (2014), l'extraordinaire journal parisien d’Edmund White, qui, je le signale en passant, n'a toujours pas été traduit en français...

DES RAGOTS, ENCORE DES RAGOTS

Dans l’original américain, c’est ce mélange de littéraire et de ragots, ou de ragots littéraires, parsemés d’expressions françaises chics qui fait tout le charme un peu snobinard, un peu désinvolte, de la prose de White, sans compter les informations très précises qu’il donne sur certaines personnalités, tant à Paris qu’à New York.

Il y a aussi tout un passage absolument extraordinaire sur le côté factice des monuments historiques : notre réalité, qu’on le déplore ou non, ce sont plutôt les HLM et les centres commerciaux, là où se trouve la vie contemporaine, ce qui la représente le plus fidèlement, tout le reste n’étant qu’une sorte de décor ravalé et plaisant, une projection, une vieille photographie, une construction factice comme peuvent l’être un Paris ou une Venise vus par Hollywood ou Las Vegas.

Brillant, sophistiqué, précis, tendre et drôle, Edmund White est un must pour ceux qui veulent connaitre la petite histoire, la culture et la sociologie du mouvement queer depuis les années 1960 à New York et ses rapports avec l’intelligentsia franco-américaine – White est l’un des grands biographes de Jean Genet –, mais aussi pour tout ceux qui aiment la littérature de l’intime, l’écriture au jour le jour et les confidences littéraires où se côtoient vague à l’âme et humour quelquefois tendre, quelquefois vachard, jamais méchant et toujours drôle.

©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018).

Les Pêcheurs de perles de Bizet façon reality (sans Kardashian)

On n’y pense pas, en ces temps de narcissismes aigus, en particulier chez les metteurs en scène d’opéra, mais une des raisons d’être de la mise en scène est aussi d’ordre tout simplement pratique :

- il faut faire passer une histoire, la rendre crédible, et ce n’est pas toujours gagné.

- il faut tâcher que chaque spectateur (celui du poulailler comme celui du parterre) puisse comprendre l’action et voir clairement les acteurs dans les scènes cruciales.

- il faut quelquefois occuper le public lorsqu’un changement de décor est nécessaire entre deux tableaux ou deux actes.

C’est dire qu’il y avait du travail pour ces Pêcheurs de perles de Bizet, dans une toute nouvelle production du Liceu, l’Opéra de Barcelone.

LES PÊCHEURS DE PERLES, UN NANAR ?

En gros, c’est l’histoire de deux pêcheurs de perles, justement, et amis inséparables, Nadir, le ténor (un John Osborn à la hauteur, qui a su dealer intelligemment en voix de fausset les aigus périlleux de son grand air), et Zurga, le baryton (un très beau Michael Adams, magnifique de désespoir dans son grand air de remord au troisième acte) qui tous deux vivent à Ceylan, l’actuel Sri Lanka.

Un beau duo exprime leur tendre complicité, mais entre deux pêchages de perles, les deux tombent amoureux de la même femme qui, accessoirement, est la grande prêtresse Léïla, censée rester vierge (la soprano Ekaterina Bakanova au très beau timbre, même si les aigus sont mal assurés dans les coloratures) – et le Grand Prêtre Nourabad (la basse Fernando Radó), est là pour le lui rappeler régulièrement.

Inutile de dire que les deux amis en viennent aux mains, et Zurga le baryton, devenu chef de la tribu, se venge en envoyant son meilleur ami au bûcher avec la Grande Prêtresse, mais se ravise quand il reconnait en la Grande Prêtresse la petite fille qui lui avait sauvé la vie des années auparavant.

Pris de remords, il se sacrifie, les laisse s’échapper pour qu’ils puissent vivre leur amour, et finit lui-même sur le bûcher.

MÊME BIZET ÉTAIT PARTAGÉ

Cette œuvre de jeunesse (elle date de 1863, Bizet avait alors 24 ans), moins connue que sa Carmen (1875), est aujourd’hui souvent reprise, parce qu’elle compte de très beaux airs et une je-ne-sais quoi de tendre et de désuet qui fait tout son charme, ne fût-ce qu’un exotisme de pacotille que Léo Delibes reprendra vingt ans plus tard pour sa Lakmé, et qui permettait aux voyeurs de l’époque – on est en plein Second Empire – de fantasmer sur des vierges voilées et amoureuses à la fois, et d’entrevoir un peu de chair dans d’habiles transparences en s’imaginant je ne sais quelles lascivités tropicales qui ont dû motiver de nombreuses vocations colonialistes.

Bizet lui-même, devant l’échec public de son opéra, confiait à son ami Edmond Galabert, qu’il en avait pris son parti et le considérait comme une œuvre sans valeur :

« Le jour où il apprit que j’avais acheté la partition, il se montra fort contrarié et se récria :

- Pourquoi ne m’avez-vous pas prévenu ? Je vous l’aurais donnée. D’ailleurs, vous n’aviez pas besoin d’avoir ça.

Plus tard, néanmoins, après l’avoir relue, il se déclara satisfait d’avoir pu écrire aussi jeune un certain nombre de pages. Voici, en définitive, à quoi se réduisait, d’après lui, ce qu’il y avait d’à peu près bien dans cet opéra : au premier acte, l’andante du duo de Nadir et de Zurga : Au fond du temple saint... et la romance de Nadir : Je crois entendre encore/Caché sous les palmiers... au deuxième acte, le chœur chanté dans la coulisse : L’ombre descend des cieux... puis la cavatine de Leïla : Me voilà seule dans la nuit... au troisième acte, enfin, l’air de Zurga : L’orage s’est calmé... » (Georges Bizet, Lettres à un ami, 1865-1872, avec une introduction d’Edmond Galabert).

L’OPÉRA VU PAR ENDEMOL

On comprend que dans ce cas précis, comme dans le cas d’autres opéras plus difficiles à vendre – à l’opéra, le nanar existe, même s’il est moins courant qu’au cinéma, j’évoquais récemment le cas de La Gioconda de Ponchielli –, la mise en scène est primordiale pour attirer la clientèle.

À priori, cette version des Pêcheurs de perles façon ‘reality’, dans une mise en scène et une scénographie élaborées par une équipe néerlandaise (Lotte de Beer, Dorike van Genderen, Marouscha Levy, Jorine van Beek) n’avait rien pour me plaire : nous vivons une époque où le metteur en scène, à des fins publicitaires personnelles, donne facilement dans l’épate gratuite, coûteuse, inutile et nuisible pour l’œuvre (j’ai déjà évoqué les différents trucs et gadgets imbéciles qui sévissent sur les scènes d’opéra en ce moment).

Mais j’avais aussi envie de les réentendre, ces Pêcheurs de perles, et, trouvant un moyen terme, je me suis pris un des billets les moins chers (au dernier rang du cinquième balcon, 17€, on surplombe), me disant que si c’était raté, j’aurai quand même pu me concentrer sur la musique et les chanteurs et n’aurai pas gaspillé mon argent.

Et bien, ce n’était pas mal du tout, cette idée.

Dès le départ, une équipe de télévision est installée sur la scène. Le programme s’intitule (en catalan) ‘El Repte’, Le Défi, et fait directement référence à un célèbre reality qui parachute des has-been dans des trous tropicaux, et les laisse se bagarrer entre eux jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un(e), élu(e) par le public sur des critères toujours compliqués à saisir (et on s’en fout un peu).

QUI VA SURVIVRE ?

Évidemment, il faut un peu tordre les choses pour entrer dans le concept : le Grand-Prêtre Nourabad devient le présentateur vedette du reality (dans cette production, il est calqué sur le très célèbre Jorge Javier Vázquez de Tele Cinco, la télévision trash espagnole) qui s’adresse aux caméras sur la scène (il commente ce qui s’est passé) et intervient pour relancer le jeu, dans tous les sens du terme.

Mais curieusement, dans ce cas-là, ça ne dérange aucunement une histoire qui, de toute façon, tiendrait sur un timbre-poste et ne risque pas de causer une méningite aigüe : une fois qu’on comprend les enjeux (la rivalité entre les deux hommes, l’amour que la Grande Prêtresse ne peut pas se permettre, etc.), la question est la même que dans un reality : qui va survivre ?

Ce qui est intéressant, c’est que cette production en format reality, annoncée à grand fracas dans la presse (une stratégie publicitaire comme une autre) a attiré un public plus jeune qui est imprégné de ces programmes télévisés . Le public habituel a été plus réfractaire et l’a nettement signalé par ses huées aux saluts.

À LA TÉLOCHE, ÇA PASSE MIEUX, DES FOIS

Ce qui est amusant, aussi, c’est que ce format (faussement) télévisé était très utile techniquement : par exemple, pendant les airs solos (le très bel air d’amour de Nadir, le ténor, et celui de remord de Zurga, le baryton), les deux chanteurs s’adressaient à une caméra placée entre eux et le public, avec projection grand format en arrière-plan, façon concert pop.

C’est à la fois juste d’un point de vue dramatique – ce sont des airs « intimes », de tendresse ou de désespoir qu’un participant à un reality pourrait tout à fait éprouver et exprimer devant une caméra –, et bien utile pour le spectateur, y compris celui du dernier rang du cinquième balcon (moi, donc) qui a droit sans supplément au visage du chanteur en gros plan.

De même, sans que l’histoire en pâtisse, un léger décalage et des touches d’humour apparaissent ça et là, à la fin d’une scène (l’équipe technique de l’émission vient régler les caméras et les éclairages, les assistants repoudrent les participants, les décorateurs viennent arranger les accessoires).

Enfin, j’ai particulièrement aimé l’idée maline et facétieuse à la fois des metteuses en scène d’utiliser le changement de décor entre le deuxième et le troisième acte pour projeter sur écran une sorte de pastiche de sondage télévisé auprès d’une série de pseudo-passants sur les Ramblas de Barcelone :

L’Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez du Défi ?

Une Dame : Le reality ? Moi je ne regarde jamais, c’est mon mari.

Un jeune homme : C’est cool, avec ma copine on est sûr que Nadir va pas survivre

Apparaissent à la fin sur l’écran les fameuses statistiques, du style : « Est-ce que vous pensez que Nadir doit mourir ? 55% oui, 45% non ».

©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2019)

La cantatrice Emma Calvé dans l'opéra Messaline d'Isidore de Lara, sur un livret de Paul Armand Silvestre et Eugène Morand

(caricature d'André Rouveyre, 1904)

La production du Liceu de Barcelone (mai 2019)

Photos: A. Bofill